仁田楓翔

2月に成績が伸びない子ほど、やってはいけないこと

2026-02-04

2月になると、こんな声をよく聞きます。 「この時期、全然伸びなくて…」 「頑張っているのに結果が出ない」 「もう少しで学年が終わるのに不安です」 正直に言います。 2月に成績が伸びないこと自体は、異常ではありま...

仁田楓翔

2026-02-04

2月になると、こんな声をよく聞きます。 「この時期、全然伸びなくて…」 「頑張っているのに結果が出ない」 「もう少しで学年が終わるのに不安です」 正直に言います。 2月に成績が伸びないこと自体は、異常ではありま...

漆間文代

2026-02-04

みなさま こんにちは ワクワクピースの漆間 文代です 2/6は地域食堂ワクワクピースを開催します 年末年始の出費とか 年末年始で仕事が休みで収入が少ないとか インフルエンザとかで仕事ができなくって・・・ ...

児玉秀和

2026-02-04

皆さん、おはようございます。 毎日通い放題!! 5教科対応!! 定額制!!(時間単位なら、驚くなど安い) 自習環境 365日年中無休!! 保護者面談9回 『中学から医学部目指すならST』 『良い塾』と...

大江香織

2026-02-04

文章を作ることが、以前よりずっと簡単になりました。 AIにお願いすれば、構成も整った、誤字脱字のほとんどない文章が、あっという間に出てきます。 便利な反面、何かもやもやする感情を抱いている方もいらっしゃるかもしれま...

谷浦健司

2026-02-04

大阪のあちらこちらの学校から、インフルエンザによる学級閉鎖や学年閉鎖の情報が聞こえてきます。 大阪府感染症情報センターのデータによると、先々週1月19日〜25日には、小学校学年・学級閉鎖124校、中学校学年・学級...

三上緑

2026-02-04

「やる気にするの、うまいねと言われるようになりたいです」 ——ある先生から、そういう声を聞くことがあります。 一生懸命レッスンしているのに、保護者からはなかなかそう言ってもらえない。 もっと声かけを工夫すべきか、成...

道下真介

2026-02-04

こんにちは。 今日は、 思春期の子どもの心を開く 「ほめ育」について 一緒に考えていきたいと思います。 「最近、子どもが、全く口をきいてくれない…」 「何を考えているのか、さっぱり分からない…」 ...

中西紀説

2026-02-04

こんにちは! 中西紀説(なかにしのりつぐ)と申します。どうぞ「のんちゃん」と呼んで下さい! 私は山梨県南アルプス市で学校以外の学びの場として体験型フリースクール「みんなのおうち」を運営しています。 私自身、中学...

吉田洋一

2026-02-04

子どもの心身の発達に「心地よい刺激と楽しい運動」をどう加えていただけるかという視点で子育てを考えてみましょう。 その答えは一つではなく、皆様方なりにあります。 子育てに迷ったときは、その子育てが「心地よい刺激...

仁田楓翔

2026-02-03

「分かった?」 勉強を見ているとき、保護者や指導者がつい口にする言葉です。 理解を確認する意図で使われることがほとんどでしょう。 しかし、この一言が、結果として学力の伸びを止めてしまう場面を、私は数多く見てきま...

三上緑

2026-02-03

「指がフニャフニャの間も、好きな曲を弾かせていいのですか」。 こう聞かれることがあります。技術がついてから好きな曲を、と考える先生や保護者は多い。 一方で、今のうちに好きな曲を弾かせたいという声もある。 どちらを優...

吉田洋一

2026-02-03

子どもの心身の発達に「心地よい刺激と楽しい運動」をどう加えていただけるかという視点で子育てを考えてみましょう。 その答えは一つではなく、皆様方なりにあります。 子育てに迷ったときは、その子育てが「心地よい刺激...

加藤哲也

2026-02-03

昨年度から始まった共通テストの負担増などにより、2026年度も国公立受験生への重圧は計り知れません。そんな中で、私が塾生に推奨するひとつの「賢い併願戦略」があります。それが 「国公立志望でも、私大公募推薦を1つ受...

加藤哲也

2026-02-02

E判定からの逆転も、A判定からの転落も起きる「魔の科目」を攻略せよ 共通テストを終え、出願校選定の最終段階。中には、共通テストの持ち点が少し足りず、2次試験の配点比率が高い大学、特に「試験科目が小論文のみ」の...

加藤哲也

2026-02-02

「かわいそう」「感動した」は禁句。まずは感情の排除 小論文は「国語」の試験ではない。「倫理、政治・経済」の応用だ 「現代文が得意だから、何とかなるだろう」 「キミは模試の国語偏差値が65を超えてるから...

編集部が独自の視点で時事問題をピックアップ。さまざまなジャンルの専門家による「解説」「お役立ち情報」をお届けします。

茅根真由美

2020-05-01

自宅で働き続けるママにとって、子どもを保育園に預けられないことはストレスに。イライラをためずに、子どもと一緒に上手に在宅勤務を乗り切るコツは。特定社会保険労務士・産業カウンセラーの茅根真由美さんに聞きました。

加藤哲也

2020-04-30

地域や経済的な要因などによる教育格差を心配する保護者も多いようです。教育格差が広がらないように、今、子どもの学びを止めない方法はあるのでしょうか。塾講師の加藤哲也さんに聞きました。

平尾貴志

2020-04-28

人気者になれば莫大な収入も得られることから、子どもたちの人気の職業ともなっている「YouTuber(ユーチューバー)」。正しく楽しむために知っておくべきことは?Webコンサルタントの平尾貴志さんに聞きました。

長谷川満

2020-03-23

休校による子どものストレスや、学習の遅れ、ゲームやインターネットへの依存など、保護者の心配は尽きません。これから新学期まで家庭で有意義に過ごすには。家庭学習を指導する長谷川満さんに聞きました。

安藤和行

2020-03-02

長年、発達障害のある子どもや大人に携わる仕事をする中で、さまざまなスポーツ体験の機会を設けてきた経験からおすすめのスポーツをご紹介します。

田中正徳

2020-02-06

2020年度に小学校、21年度に中学校で、22年度から高校電で導入される「プログラミング教育」。どんなことを学ぶのでしょう?そして、身につく力について塾講師の田中正徳さんに聞きました。

川村美星

2020-02-03

女性トップアーティストの一人、浜崎あゆみさんが極秘出産していたことを明らかにしました。浜崎あゆみさんのように華麗な産後復帰をすることは可能なのでしょうか?産後ケアリストの川村美星さんに話を聞きました。

神野沙樹

2020-01-27

小泉進次郎環境大臣に第一子が誕生。出産前には、以前から検討していた育児休業を取得することを表明していました。日本では、なぜ男性の家事・育児参加が特別なことのように捉えられるのでしょうか。社会保険労務士の神野沙樹さんに聞きました。

神田正範

2020-01-23

さまざまな事件が起こる近年。学校における危機管理はどのような対策が講じられているのでしょう。また、家庭や地域での取り組みなどはどのような変化が必要なのか、防犯コンサルタントが解説します。

ゴーン恵美

2019-12-23

2020年には小学3年生と4年生で英語の必修化、5年生・6年生では科目として英語が追加され、いよいよ本格的な小学校英語教育がスタートします。変わる英語教育について、親として気をつけなければいけないことについて解説します。

杉田昌穂

2019-12-20

2019年12月4日の新聞各紙に経済協力開発機構(OECD)が3日に発表した2018年実施の学習到達度調査(PISA)で、日本の高校1年生の読解力が低下したことが報じられました。その原因はどこにあるのでしょう。科学と幼児教育の視点から説明します。

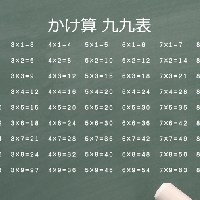

杉田昌穂

2019-12-07

一般的に言う「九九暗記」は長期記憶をするための手法。しかし、間違った覚え方にもつながるといいます。塾講師の杉田 昌穂さんが解説します。

加藤哲也

2019-11-11

来年度から始まる大学入学共通テストへの、英語民間検定試験の導入を見送るという文部科学省の決定が、受験生と保護者、教育現場に大きなショックを与えました。大学受験に詳しい、塾講師の加藤哲也さんに聞きました。

長谷川満

2017-12-20

宿題・提出物をきちんと出さない子どもには、その子のダメなところを完全に「受け入れる」ことで、無条件の信頼と愛情を伝えるようにしましょう。

つだつよし、

2017-05-23

友達が多い子もいれば少ない子もいます。重要なのは決して数ではありませんが、友達ができやすい子と、そうでない子にはどんな違いがあるのかを知っておくことで、必要以上に親は悩まずに済むかもしれません。