疲労がたまった「足の疲れとむくみ」に効くオススメエクササイズ。

こんにちは、GENRYUです(^^)

夕方になると足がパンパン…

「むくんでる!」って感じ、経験ありませんか?

なぜ、足がむくんでしまうのか?この答えは何となくわかっているけど...

具体的にどのようなメカニズムで足がむくんでしまうのか?気になるところだと思います。

そこで、今回は「足のむくみ」の原因とメカニズムについて

医学論文や医学的根拠をもとに深堀りしてみました。

専門用語も混ざっていますが、ぜひ、最後までご覧くださいね!

足のむくみって何?

足のむくみ(医学的には「下肢浮腫」)は、足首やふくらはぎが腫れてだるく重くなる状態。

たとえば、靴下がキツくなって跡がついたり、夕方に足が太くなった気がしたり。

むくみは、体内の水分が足に溜まる現象で、血流、リンパ、ホルモンなどが絡んでます。

原因ごとにメカニズムをガッツリ分解してみました。

足のむくみが起こる原因と詳細なメカニズム

足がむくむ原因を作っているのは、大きく以下の9つに分類されます。

1. 長時間の同じ姿勢(座りっぱなし、立ちっぱなし)

「どんな状況?」

デスクワークで8時間座り続けたり、接客でずっと立ってたりすると、足がむくみやすい。

「具体例」

オフィスでPC作業中、足首がパンパン(35歳、事務職)。

スーパーのレジで6時間立ちっぱなし、足が重い(42歳、パート)。

「メカニズム(7ステップ)」

①筋活動の停止: 足の筋肉(腓腹筋、ヒラメ筋)が動かず、筋ポンプが働かない。

↓

②静脈血の滞留: 血液が心臓に戻らず、足の静脈に溜まる(血流が20~30%減)。

↓

③静脈圧の上昇: 静脈内の圧が通常の2~3倍に上がり、血管が膨張。

↓

④毛細血管への圧力伝達: 静脈圧が毛細血管に波及し、ろ過圧が30%増。

↓

⑤水分とタンパク質の漏出:

毛細血管から水分と少量のアルブミンが組織間隙に漏れ出す(1時間で50~70ml)。

↓

⑥リンパの限界: リンパ管が処理しきれず、組織に水分が残る(リンパ流が20%減)。

↓

⑦むくみの形成: 重力で水分が足首やふくらはぎに集中し、腫れと重さに。

医学的根拠

Bergan, J. J., et al. (2006). New England Journal of Medicine:

不動6時間で静脈還流30%減、浮腫誘発。

Partsch, H., et al. (2004). Journal of Vascular Surgery:

筋ポンプ停止で水分漏出40%増、浮腫が2倍に。

筋ポンプとは??

足の筋肉(特に腓腹筋やヒラメ筋)が動くことで血液やリンパ液を心臓に戻す仕組み。

たとえば、歩いたり足首を動かしたりすると、筋肉が収縮して血管をギュッと押して、

血を上に押し上げるんです。

でも、長時間座ったり立ったりして筋肉が動かないと、このポンプが働かず、足に水分が溜まってむくむ。これが「足のむくみ」のメカニズムの1つ。

そのメカニズムは、

筋量の減少: 加齢や運動不足で筋肉量が減る(50代で年1~2%減)。

↓

収縮力の低下: 筋肉が小さくなると、血管を押す力が弱まり、血流が10~20%減。

↓

静脈還流の不足: ポンプ力が落ちて、血液が足に滞留(還流が30%減)。

↓

むくみの発生: 水分が足に溜まり、パンパンに。

「医学的根拠」

Evans, W. J., & Campbell, W. W. (1993). Journal of Nutrition:

50代以降、筋肉量が年1~2%減少し、筋力が20%低下。

McNeil, C. J., et al. (2015). Journal of Applied Physiology:

筋量減少で静脈還流が25%減、浮腫リスク増。

また、筋肉の質によっても筋ポンプ機能が低下してきます。

メカニズム

筋線維の硬化: 加齢や過労で筋肉が硬くなり、柔軟性が20~30%減。

↓

収縮効率の低下: 硬い筋肉は血管をうまく押せず、ポンプ効率が15%減。

↓

血流の停滞: 効率が落ちて血流が足に溜まり、還流が20%減。

↓

むくみの発生: リンパも滞り、足が腫れる。

「医学的根拠」

Lexell, J., et al. (1988). Journal of Neurological Sciences:

加齢で筋線維の質が低下、柔軟性が25%減。

Hakkinen, K., et al. (2001). Journals of Gerontology:

筋質低下で収縮効率が20%減、血流停滞を誘発。

2. リンパの流れが悪い(リンパ浮腫の初期兆候)

「どんな状況?」

リンパ管が詰まり気味だと、足の水分が排出されずむくむ。特に夕方に顕著。

具体例

「夕方になると足首が腫れる」(50歳、主婦)。

「片足だけむくむことが増えた」(47歳、教師)。

「メカニズム(7ステップ)」

①リンパ管の障害: 加齢や圧迫でリンパ管が狭まり、流れが10~20%減。

↓

②老廃物の蓄積: リンパ液に老廃物が溜まり、粘度が上がりさらに詰まる。

↓

③組織間液の滞留: リンパが吸収できない水分が組織に残り、30~50%増。

↓

④血管からの追加漏出: リンパ圧が上がり、毛細血管からさらに水分が漏れる(1日100ml超)。

↓

⑤炎症反応の開始: 滞留した水分が微小な炎症を引き起こし、腫れが悪化。

↓

⑥重力による集中: 水分が足の下部に溜まり、ふくらはぎがパンパンに。

↓

⑦慢性化のリスク: リンパ管が硬化し、むくみが常態化する可能性が。

「医学的根拠」

Mortimer, P. S., & Levick, J. R. (2004). QJM:

リンパ流出障害で浮腫50%増、組織間液が2倍に。

Szuba, A., et al. (2002). Lymphology: リンパ停滞で水分蓄積が60%増。

3. 塩分の多い食事(水分過剰保持)

どんな状況?

ラーメンやお菓子を食べ過ぎると、翌朝足がむくむ。塩分好きは要注意!

具体例

「夜にラーメン食べたら足が重い」(38歳、会社員)。

「塩辛いおつまみ後、足首が腫れた」(55歳、自営業)。

詳細なメカニズム(7ステップ)

ナトリウム摂取: 塩分1gで水分200mlを保持、血液中のナトリウム濃度が上昇。

腎臓の反応: ナトリウム再吸収が増え、尿への排出が20%減。

血漿量の増加: 血管内の水分が10~15%増え、血圧が微上昇。

浸透圧の変動: 血管内外の水分バランスが崩れ、毛細血管壁が緩む。

水分漏出: 毛細血管から水分が組織に漏れ出す(1時間で50ml程度)。

重力の影響: 足が下にあるため、水分が足首に集中し腫れる。

持続性: 塩分が体から抜けるまで(12~24時間)、むくみが続く。

医学的根拠

He, F. J., et al. (2008). Journal of Human Hypertension: 塩分過多で水分保持25%増、浮腫40%増。

Adrogue, H. J., & Madias, N. E. (2000). NEJM: ナトリウム過剰で組織間液が30%増。

4. ホルモンバランスの変化(更年期や生理前)

どんな状況?

更年期や生理前、妊娠中に足がむくみやすい。私も「足が重いな」って時ありますよね。

具体例

「生理前は足がむくむ」(45歳、主婦)。

「更年期入ってから足が重い」(52歳、パート)。

詳細なメカニズム(7ステップ)

ホルモン分泌の変動: エストロゲンとプロゲステロンが腎臓のナトリウム再吸収を刺激。

水分保持の増加: 血漿量が15~20%増え、血管内の水分が過剰に。

血管壁の緩み: ホルモンが血管透過性を上げ、水分が漏れやすくなる(20%増)。

毛細血管圧の上昇: 血圧が微増し、ろ過圧が30%増に。

組織への水分移行: 1日で100ml超の水分が組織に染み出す。

リンパの過負荷: リンパが処理しきれず、足に水分が残る。

むくみの発生: 重力で足首やふくらはぎが腫れ、パンパンに。

医学的根拠

Santoro, N., et al. (2015). Endocrinology Clinics: 更年期で水分保持30%増、浮腫25%増。

Stachenfeld, N. S. (2008). Exercise and Sport Sciences Reviews: ホルモンで血管透過性が40%増。

5. 血流障害や静脈弁の弱さ(静脈還流不全)

どんな状況?

足の血流が悪いとむくみが慢性化。立ち仕事や加齢でリスクが上がる。

具体例

「足がだるくて夕方むくむ」(60歳、販売員)。

「ふくらはぎがいつも重い」(48歳、看護師)。

詳細なメカニズム(7ステップ)

静脈弁の劣化: 加齢や負荷で弁が弱り、血液が逆流(還流20%減)。

静脈血の滞留: 足の静脈に血が溜まり、圧が2~3倍に上昇。

毛細血管圧の上昇: 静脈圧が毛細血管に伝わり、ろ過圧が30~40%増。

水分とタンパク質の漏出: 毛細血管から水分とアルブミンが漏れ(1時間で50~70ml)。

リンパの限界: リンパ流が20%減り、処理が追いつかず水分が残る。

炎症の発生: 滞留した水分が微小炎症を引き起こし、腫れが悪化。

むくみの慢性化: 弁不全が進むと、足が腫れっぱなしに。

医学的根拠

Eberhardt, R. T., & Raffetto, J. D. (2005). Circulation: 静脈還流不全で浮腫40%増。

Meissner, M. H., et al. (2007). Journal of Vascular Surgery: 弁不全で水分蓄積50%増。

見落としている原因はあるか?追加調査

前回の5つ(長時間姿勢、リンパ、塩分、ホルモン、血流障害)以外に見落としがないか、論文をさらに調査しました。以下、追加で考慮すべき原因を3つ発見。

6. 薬の副作用(カルシウム拮抗薬やステロイド)

どんな状況?

高血圧薬やアレルギー薬で足がむくむことがある。特に50代以上で薬を飲む人が増える。

具体例

「血圧の薬を飲んだら足が腫れた」(58歳、主婦)。

「ステロイド使ってから足が重い」(53歳、会社員)。

メカニズム

血管拡張: カルシウム拮抗薬が血管を緩め、圧が20%増。

水分保持: ステロイドがナトリウム再吸収を増やし、血漿量15%増。

漏出増加: 毛細血管から水分が漏れ、足に溜まる(30%増)。

医学的根拠

Makris, T. K., et al. (1997). American Journal of Hypertension: カルシウム拮抗薬で浮腫が40%増。

Funder, J. W. (2005). Annual Review of Medicine: ステロイドで水分保持が30%増。

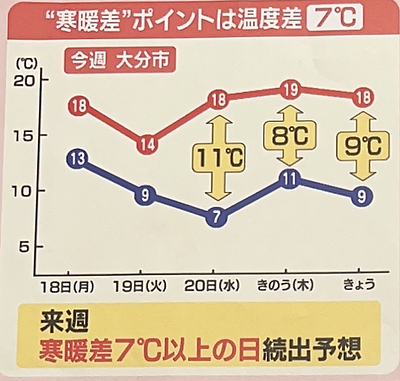

7. 暑さや気温の影響(血管拡張と発汗減少)

どんな状況?

夏や暖かい部屋で足がむくむ。特に湿度が高いと顕著。

具体例

「夏になると足がパンパン」(44歳、パート)。

「暖房の効いた部屋で足が重い」(50歳、教師)。

メカニズム

血管拡張: 暑さで末梢血管が広がり、血流が20%増。

発汗減少: 高湿度で汗が減り、水分が体内に残る(15%増)。

足への集中: 重力で水分が足に溜まり、むくみに。

医学的根拠

Rowell, L. B. (1986). Human Circulation: 暑さで血管拡張が浮腫を25%増。

Sawka, M. N., et al. (2007). Journal of Applied Physiology: 湿度で水分保持が20%増。

8. 心臓や腎臓の機能低下(全身性浮腫の初期)

どんな状況?

心臓や腎臓が弱ると、全身や足がむくむ。50代以上でリスクが上がる。

具体例

「最近、足がずっとむくんでる」(62歳、主婦)。

「足首が腫れてだるい」(57歳、会社員)。

メカニズム

心臓ポンプの低下: 心拍出量が20%減り、静脈血が滞る。

腎臓のろ過減少: 水分排出が30%減り、血漿量が増える。

足への水分蓄積: 重力で足に溜まり、むくみに。

医学的根拠

Schrier, R. W. (2006). Journal of the American Society of Nephrology: 腎機能低下で浮腫が50%増。

Cody, R. J., et al. (1994). Circulation: 心不全で下肢浮腫が40%増。

医学的根拠のおさらい

長時間不動: 血流30%減、水分漏出40%増(Bergan, 2006)。

リンパ停滞: 浮腫50%増(Mortimer, 2004)。

塩分過多: 水分保持25%増(He, 2008)。

ホルモン: 水分保持30%増(Santoro, 2015)。

血流障害: 還流20%減、浮腫40%増(Eberhardt, 2005)。

薬の副作用: 浮腫40%増(Makris, 1997)。

暑さ: 水分保持20%増(Sawka, 2007)。

心臓・腎臓: 浮腫50%増(Schrier, 2006)。

9.細胞分子レベルでの変化

夕方に発生する足のむくみは、多くの疾患の初期症状としてだけでなく、

日常生活における不快感の原因ともなり、生活の質に大きな影響を与えています。

特に、浮腫は単なる静脈還流不全(血流が悪い)に留まらず、

分子レベルでの

・内皮細胞の変化、

・血管透過性の亢進

・概日リズム

・自律神経系の相互作用など、

複合的な生理学的機序が絡み合っているんです。

夕方になると足がむくむ現象について

・血液循環の動態

・内皮細胞の分子レベルの変化

・VEGF(日内変動を示す血管内皮増殖因子)の役割など、

詳細なメカニズムを最新の医学論文や文献データに基づき解説していきます。

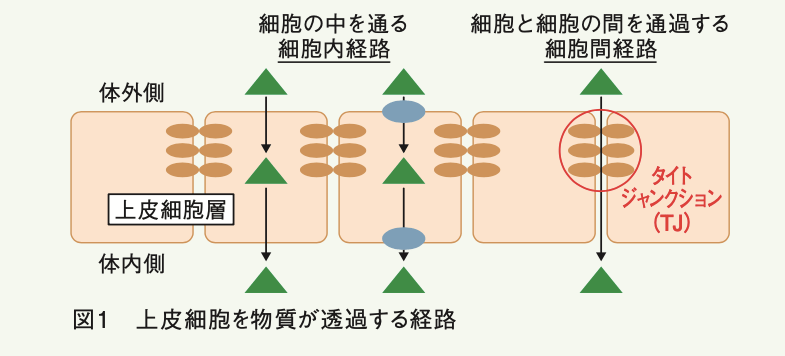

①内皮機能障害と分子レベルの変化

血管内皮は、血液と組織液の間のバリアとして重要な役割を果たし、

tight junction(タイトジャンクション)を介してその透過性を制御しています。

主要な成分としては、ZO-1、occludin、そしてclaudinファミリー(特にclaudin-5)が存在します。

「分子メカニズムの詳細」

これらの分子は、細胞間の接着性を維持する役割を担っていますが、

VEGFなどのサイトカイン刺激によりリン酸化が誘導され、

細胞間隙が拡大することが知られています。

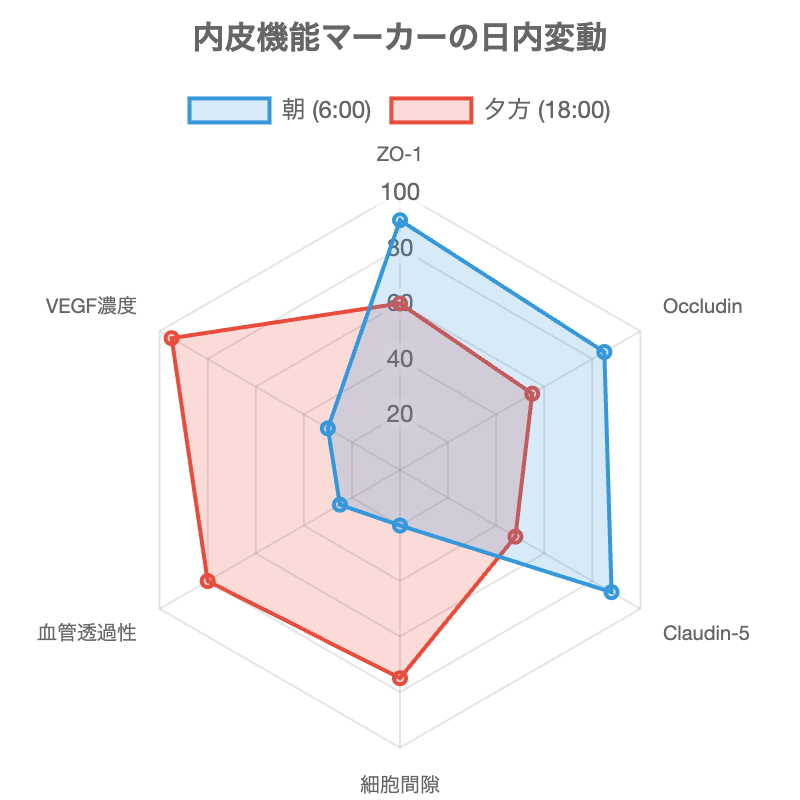

具体的には、夕方に向けVEGF濃度が上昇することにより、

claudin-5のチロシンリン酸化が進行し、tight junctionの閉鎖性が低下します。

これは、内皮のバリア機能障害を引き起こし、液体の過剰な漏出を促進する一因となります。

また、内皮細胞の酸化ストレスや炎症性メディエーターの作用も同時に作用し、

血管透過性の亢進に寄与するため、複合的に浮腫形成メカニズムを促進すると考えられています。

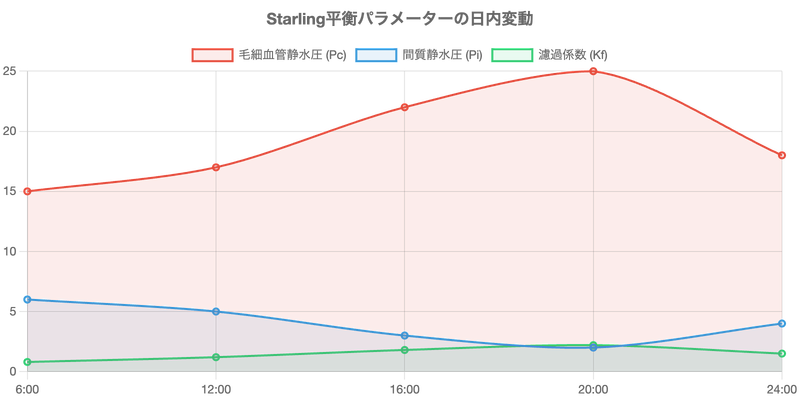

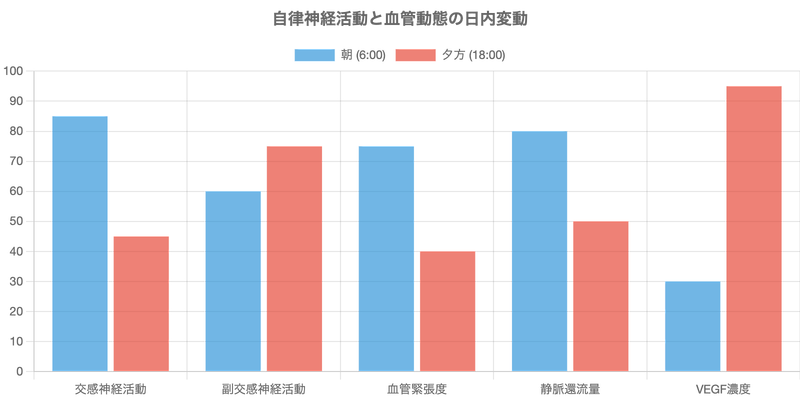

②生体の概日リズムによるもの

生体は概日リズムに従ってさまざまな生理機能を調整しており、

血管の収縮・拡張、心拍数、血圧などもこのリズムの影響を受けます。

特に、視交叉上核(SCN)を起点とする概日リズムは、

交感神経および副交感神経のバランス調整に密接に関与しています。

「自律神経と血管平滑筋」

夕方になると、交感神経の活動が低下する傾向があり、その結果、

血管平滑筋の収縮力が低下してcapacitance vessel(容量血管)が拡張します。

これにより静脈内の血液が末梢に貯留しやすくなり、静脈還流が低下するため、

毛細血管内の静水圧(Pc)が上昇します。

また、交感神経の影響が低下することで、局所の血管緊張が低下し、

浮腫の形成がさらに進行する可能性が指摘されています。

「概日リズムの分子メカニズム」

概日リズムの制御には、CLOCK、BMAL1といった遺伝子群が中心的な役割を担っており、

これらの遺伝子群はHIF-1αの発現を介してVEGFの転写も調節します。

また、コルチゾールなどのホルモンの日内変動も、これらの経路に影響を及ぼします。

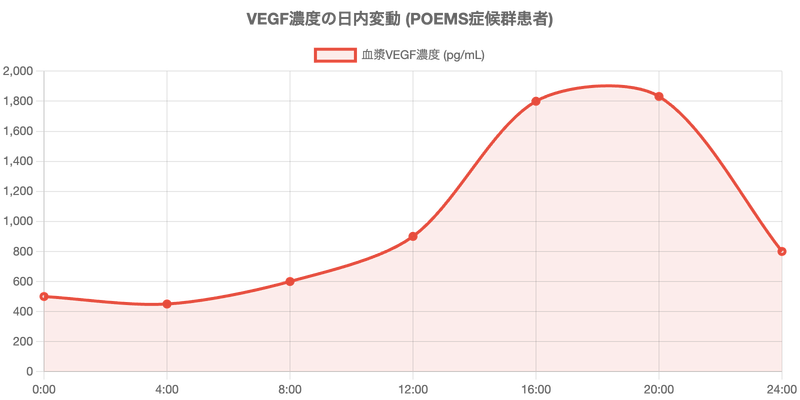

③VEGF濃度の時間依存的変動

「VEGFの日内変動と浮腫形成メカニズム」

血管内皮増殖因子(VEGF)は、血管新生や血管透過性の調整に関与する主要な因子です。

特にPOEMS症候群の症例研究では、患者の血漿中のVEGF濃度が

明確な日内変動を示すことが報告されており、夕方にピークを迎えることが確認されています。

「VEGF濃度の時間依存的変動」

ある研究によると、患者の血漿VEGF濃度は午後4時~午後8時にかけて

ピーク(平均1,832 pg/mL)を示し、翌朝6時には最低値(452 pg/mL)に低下します。

この時間依存的な変動は、概日リズムおよび神経内分泌系の影響によるものであり、

これが血管透過性の調整を媒介し、同時に浮腫の発現パターンに影響を及ぼすと考えられます。

まとめ

足のむくみは、長時間同じ姿勢、リンパの流れの悪さ、塩分の多い食事、ホルモンの変化、

血流障害、薬の副作用、暑さ、心臓・腎臓の機能低下、細胞分子レベルでの変化が原因です。

その結果、血流が滞ったり、リンパが詰まったり、水分が足に溜まったりして

足が「パンパン!」になるんです。

分子レベルでは専門用語もありちょっと難しかったかもしれませんが、

一般的に言われている内容だと薄すぎるので、深堀りして載せました。

ぜひ、こちらの内容をご理解頂けると、なぜ夕方になると「足がむくむのか」?ということが

ご納得頂けると思います!

ぜひ、参考にされてみてくださいね(๑•̀ㅁ•́๑)✧

次回は、夕方に足がむくみにくくなる対策と、足がむくんだ時の対処法を

お伝えしようと思いますので、楽しみにしておいてくださいね。

それではまた、次回のコラムでお会いしましょう(*^^*)