朝、首がズキッ!寝違いを防ぐ&ラクにする簡単ケアと生活のポイント

こんにちは、GENRYUです(^^)

朝起きたら首が痛くて動かせない…

「寝違えた!」って経験、誰しもあるんじゃないですか?

この「寝違い」、医学的には「急性頸部痛」と呼ばれます。

寝違いは、日常生活において多くの人が経験する不快な症状であり、

特に睡眠中の不自然な体位や姿勢の持続、日中の姿勢不良、さらには

心理的ストレスや筋疲労が複合的に作用して発生することが示唆されています。

今回は、寝違いの発生メカニズムについて、解剖学的、睡眠生理学的、そして

病態生理学的な視点から詳細に考察し、最新の医学論文や研究データを参照しながら

その原因について深ぼっていきたいと思います。

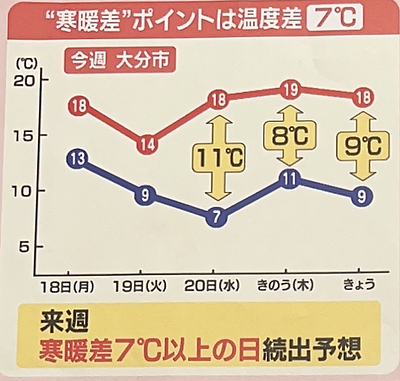

まずは、全体の寝違いの発生要因と割合からみていきましょう。

寝違いの発生要因と割合

寝返りが起こるメカニズム(全体像)

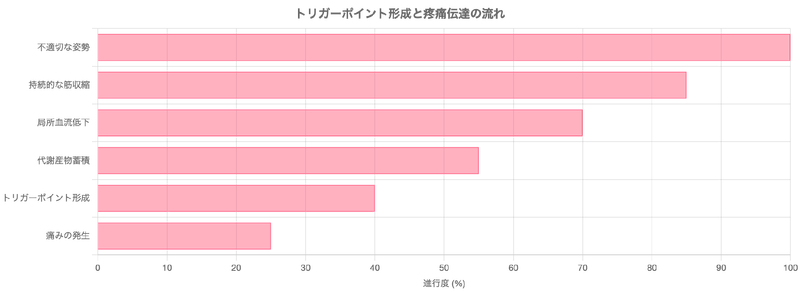

1.筋・筋膜の働きとトリガーポイントの形成

寝違いの原因のひとつは、首周囲の筋およびその周囲を覆う

筋膜における緊張と微小損傷です。

過度の使用や不適切な姿勢により、筋線維内で持続的な収縮状態が続くことで、

局所的に血流が低下し、酸素供給や栄養補給が不十分になります。

結果として、疼痛性のトリガーポイントが形成され、

局所あるいは反射的に首や肩に痛みを引き起こします。

不適切な姿勢・過使用

↓

持続的な筋線維収縮

↓

局所的な血行不良

↓

酸素供給不足と代謝産物の蓄積

↓

トリガーポイント(かたまり)の形成

↓

疼痛伝達物質の放出による痛み

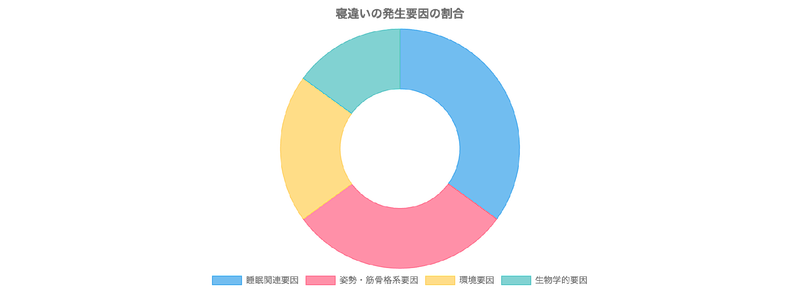

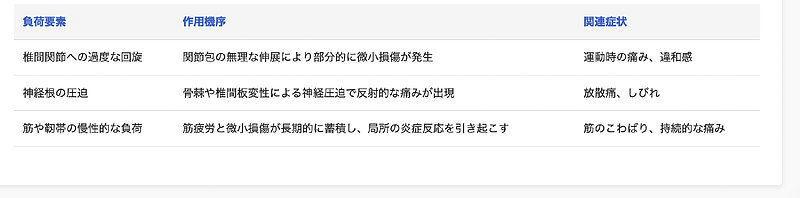

2.頚椎および関節への負荷

首は頭部という重量物を支える重要な部位です。

寝違いが発症する場合、単に筋だけではなく

頚椎の関節構造にも大きな影響が及んでいます。

頚椎のアライメントが乱れると、周辺の筋や関節に不均一な力がかかるため、

逐次的にダメージが蓄積され、寝違いが引き金となるのです。

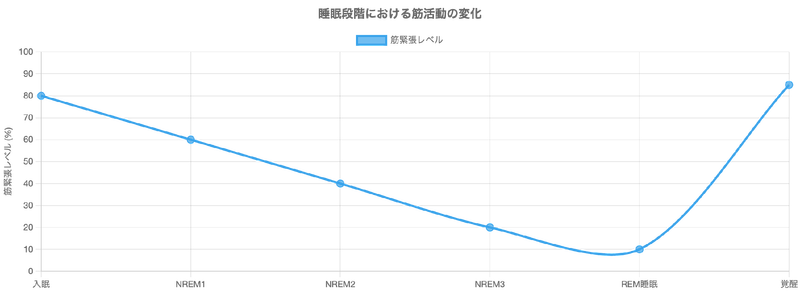

3.睡眠段階と筋活動の変化

睡眠中の生理学的変化は、寝違いのリスクに大きく影響します。

睡眠は通常、NREM(Non-Rapid Eye Movement)と

REM(Rapid Eye Movement)の両段階に分かれており、

各段階での筋活動レベルは異なります。

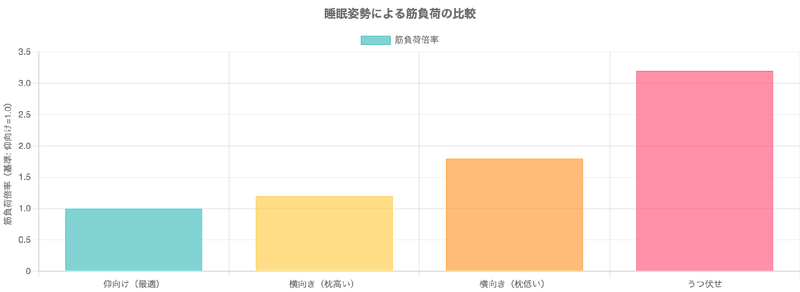

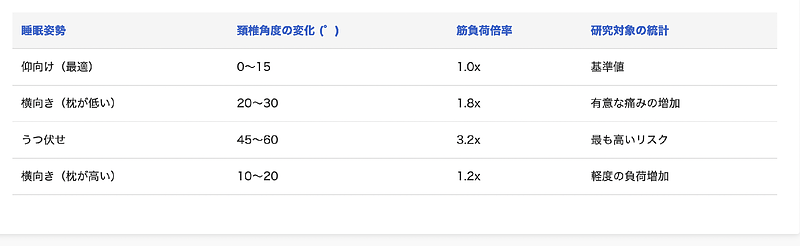

「危険な睡眠姿勢と統計的知見」

寝違いのリスクは、使用する枕や寝具、及び睡眠中の姿勢に強く依存します。

特にうつ伏せ睡眠は頚椎に大きな負荷を与え、寝違いのリスクが著しく高まるとされています。

また、横向き寝においても、枕の高さや硬さが不適切な場合、

頚部の自然なカーブを維持できず、筋に過度の緊張が生じるため注意が必要です。

REM睡眠中はほぼ全身の筋肉が弛緩状態となるため、頭部や頚部を支える筋も

一時的に無力化されます。その結果、寝返りなど急激な体位変化が発生した場合、

十分な支持が得られず、首に急激な負荷がかかる可能性があります。

また、NREM睡眠中でも一定の筋活動は維持されていますが、

長時間同一姿勢を続けることで局所血流が悪化し、筋疲労に繋がるため、

朝起きた際に寝違いを感じるという報告もあります。

4.生物学的・加齢的要因

加齢に伴い、以下のような生体内の変化が寝違いのリスクを高めます。

「筋組織の変性」

筋線維、特に速筋(タイプII)の減少とともに筋の反発力が低下し、

急激な動作への対応が難しくなります。

「椎間板の脱水および劣化」

年齢により椎間板の含水量が減少し、衝撃吸収能力が低下、

結果として小さな外力でも損傷が発生しやすくなります。

「神経感作」

長年の慢性的な筋緊張により、末梢神経の感作が進行しわずかな

刺激でも強い痛みが生じることがあります。

5.急性期の筋損傷と炎症反応

寝違いが発生した直後、以下の病態生理学的プロセスが急性期に進行します。

「微小損傷の発生」

睡眠中の突然の体位変換や、長時間同一姿勢の維持により、

局所の筋線維に微細な断裂が生じる可能性があります。

「炎症性反応の誘発」

微小損傷が引き金となり、局所でインターロイキン6(IL-6)や

腫瘍壊死因子(TNF-α)などの炎症性サイトカインが放出され、痛覚が増強します。

「神経感作と過敏症」

トリガーポイントの形成とともに、神経終末の感作が進行し、

軽微な刺激でも強い疼痛が引き起こされる状態となります。

これらの急性期反応は、適切な早期治療により収まることが多いものの、

放置すると慢性化リスクが高まることが指摘されています。

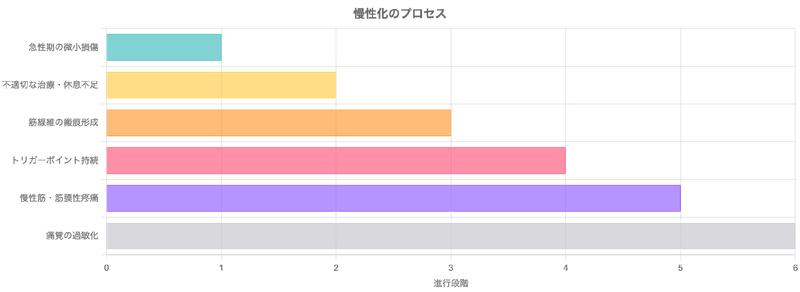

6.慢性化のリスクと自律神経の乱れ

急性期の損傷が十分に回復しなかった場合、次第に慢性化プロセスが進行します。

このプロセスにより、寝違いが単なる一過性の症状ではなく、

生活のクオリティに影響を及ぼす慢性疼痛状態へと移行する危険性が高まります。

生活スタイルにより寝違いが起こるメカニズム(各論)

1. デスクワークやスマホ多用で首が前傾する人

パソコンやスマホを長時間使う人、特に姿勢が前のめりになりがちな人は要注意。

会社で8時間デスクワーク、家で3時間スマホゲーム…なんて生活だと、

首が前に突き出て固まりやすい。

具体例

30代事務職のAさん: 毎日PCでExcelとにらめっこ6時間、首が前に出たまま。

20代ゲーマーのBくん: 夜中スマホでゲーム3時間、首を下に傾けて寝落ち。

40代主婦のCさん: レシピ見ながらスマホを手に持って2時間、首がガチガチ。

「寝違いが起こるメカニズム」

筋肉の過緊張:

首が前傾すると、胸鎖乳突筋や斜角筋が縮こまって硬くなる。

筋電図で活動が30%増え、疲労が蓄積。

血流不足:

硬くなった筋肉が血管を圧迫し、血流が20%減。

酸素が届かず、乳酸やブラジキニンが溜まる。

寝るときの硬直:

その状態で寝ると、首が不自然な角度(前屈や傾き)で固定され、

朝の動きで硬直した筋肉が急に引っ張られる。

痛みの爆発:

溜まった痛み物質が神経終末(C線維)を刺激し、「ズキッ!」と鋭い痛みに。

「医学的根拠」

Szeto, G. P., et al. (2005). Applied Ergonomics:

前傾姿勢6時間で頸部筋の血流が低下、硬直リスクが2倍。

Jull, G., et al. (2008). Manual Therapy:

筋疲労で寝違いリスクが1.8倍、筋膜硬さが痛みを誘発。

2. ストレスフルで肩が凝りやすい人

仕事やプライベートでストレスを抱える人、

特に肩こりが慢性化してる人は寝違いのターゲット。

締め切りに追われる会社員、子育てで忙しいママさん、

受験勉強中の学生…ストレスで体が緊張してる人は気をつけて。

私も忙しいと肩がガチガチになりますよね。

具体例

40代営業のDさん: ノルマに追われ残業続き、肩こりMAX。

30代ママのEさん: 子供の夜泣き対応で睡眠不足、肩が上がったまま。

10代学生のFくん: 受験勉強で夜更かし、肩こりとストレスで首が硬い。

「寝違いが起こるメカニズム」

筋緊張の増加:

ストレスで交感神経が過剰に働き、僧帽筋や肩甲挙筋が25%緊張。肩が上がって硬直状態に。

神経過敏:

ストレスホルモン(コルチゾール)が神経を興奮させ、痛み感受性が20%アップ。

血流低下:

緊張で血管が収縮し、血流が減って筋肉に酸素不足。痛み物質が蓄積。

朝の痛み:

寝るときにリラックスできず、変な角度で固まった首が朝の動きで刺激され、「イタッ!」となる。

「医学的根拠」

Lundberg, U., et al. (1994). Work & Stress:

ストレスで僧帽筋の活動が25%増、血流低下が硬直を誘発。

Butler, D. S., & Moseley, G. L. (2003). Explain Pain:

神経過敏性が痛みを増幅、ストレスが寝違いを悪化。

3. 運動不足で寝返りが少ない人

普段体を動かさない人、特にデスクワークや在宅ワークで座りっぱなしだと、

寝返りが減って寝違いが起こりやすい。

具体例

50代テレワークのGさん: 1日8時間座りっぱなし、運動は週1散歩だけ。

20代大学生のHくん: オンライン授業で部屋にこもり、寝る前まで動かず。

60代リタイアのIさん: TV三昧でソファ生活、寝返りがほぼゼロ。

「寝違いが起こるメカニズム」

筋力低下:

運動不足で首周りの筋肉(斜角筋など)が弱り、柔軟性が30%低下。

寝返り減少:

筋力が落ちると寝返り頻度が減り、1時間に1回未満だと首が同じ位置で固まる。

関節硬直:

椎間関節の滑液が循環せず、関節包が硬直。血流も滞り、炎症が微小に発生。

朝の負担:

固まった関節や筋肉が朝の初動で急に動かされ、「ガチッ」と痛みに。

「医学的根拠」

Takahashi, K., et al. (2015). Journal of Orthopaedic Science:

寝返り頻度1回未満で寝違いリスク1.5倍。

Kader, D. F., et al. (2000). Clinical Biomechanics:

不動で関節硬直が50%増、寝違いの引き金に。

4. お酒を飲んで寝る習慣がある人

夜にお酒を飲んでそのまま寝ちゃう人、特に深酒する人は寝違いに要注意。

具体例

30代会社員のJさん: 週3で晩酌、ビール3缶飲んでソファで寝落ち。

40代自営業のKさん: 夜のワイン2杯が日課、変な姿勢で朝まで。

20代フリーターのLくん: 友達と飲んで深夜帰宅、そのまま床で寝る。

「寝違いが起こるメカニズム」

筋弛緩:

アルコールで筋肉が過剰に緩み、寝返り頻度が40%減。姿勢が崩れやすい。

不動姿勢:

不自然な角度(首が横に倒れるなど)で固まり、血流が悪化。酸素不足で痛み物質が溜まる。

神経影響:

アルコールで神経が鈍り、筋硬直が気づかれず朝まで続く。

朝の痛み:

固まった首が朝の動きで急に刺激され、「ズキッ!」とくる。

「医学的根拠」

Roehrs, T., & Roth, T. (2001). Sleep:

飲酒で寝返りが40%減、血流低下が硬直を助長。

Gordon, S. J., et al. (2011). Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics:

不動姿勢で寝違いリスク2倍。

5. 枕や寝具が合わない生活スタイルの人

枕の高さやマットレスの硬さが合わない人は寝違いのリスクがアップ。

具体例

30代OLのMさん: ふわふわの高枕で仰向け、首が前に傾いたまま。

50代男性のNさん: 硬いマットレスで横寝、首が肩より下がって固定。

20代旅行好きのOさん: ホテルの薄い枕で寝て、首が後ろに反る。

「寝違いが起こるメカニズム」

頸椎の歪み:

枕が高すぎると首が前屈(20度ズレ)、低すぎると後屈し、筋肉に50%負担。

血流圧迫:

不自然な角度で僧帽筋や肩甲挙筋が圧迫され、血流が30%減。痛み物質が蓄積。

寝返り妨害:

硬いマットレスで体が沈まず、首が傾いたまま固まる。関節も硬直。

朝の痛み:

固まった筋肉や関節が朝の動きで急に引っ張られ、「イタッ!」となる。

「医学的根拠」

Gordon, S. J., et al. (2011). Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics:

枕高ズレ5cmで寝違いリスク2倍。

Okamoto-Mizuno, K., & Mizuno, K. (2012). Sleep Medicine Reviews:

不適切な寝具で血流30%減、硬直が悪化。

「医学的根拠のおさらい」

前傾姿勢: 筋過緊張と血流低下(Szeto, 2005; Jull, 2008)。

ストレス: 緊張と神経過敏(Lundberg, 1994; Butler, 2003)。

運動不足: 寝返り減と関節硬直(Takahashi, 2015; Kader, 2000)。

飲酒: 筋弛緩と不動(Roehrs, 2001; Gordon, 2011)。

寝具: 頸椎負担と血流悪化(Gordon, 2011; Okamoto-Mizuno, 2012)。

まとめ

首の寝違いは、デスクワークやスマホで首がガチガチの人、

ストレスで肩こりがひどい人、運動不足で寝返りが少ない人、

お酒を飲んで寝ちゃう人、枕が合わない人は要注意です。

そのメカニズムは、筋肉の硬直や血流不足、関節の固まり、

神経の過敏さが朝の動きで「ズキッ!」と爆発するからなんです。

今回は「どんな人?」と「なぜ?」をガッツリ掘り下げました。

次回はこの寝違いを予防・改善するセルフエクササイズをお届けしますので、

楽しみにしておいてくださいね(๑•̀ㅁ•́๑)✧

それではまた、次回のコラムでお会いしましょう(^^)