痛み治療に新たな視点!「皮膚へのアプローチ」の重要性を解説。

こんにちは、GENRYUです(^^)

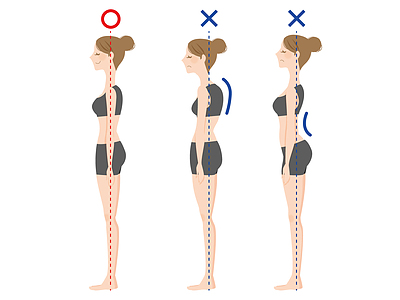

正しい運動を行うためには、「正しい感覚入力」が必要になります。

例えば、勉強で100点を取るための力をつけるためには、

正しい勉強法と知識を学習しないといけませんよね!

(気合だけで100点は取れない...)

運動も同じで、痛みのない運動(例えば腰を曲げて下に落ちたものを拾う、

服を着脱する、靴下やズボンを履くなど)を行うためには、

脳への「正しい感覚入力」が必要になってきます。

ちなみに、動作などにおいて痛みが出ている方は、

この「正しい感覚入力」が圧倒的に不足しています。

では、「正しい感覚入力」とはいったい何でしょうか?

今回はその部分を深ぼっていきたいと思います。

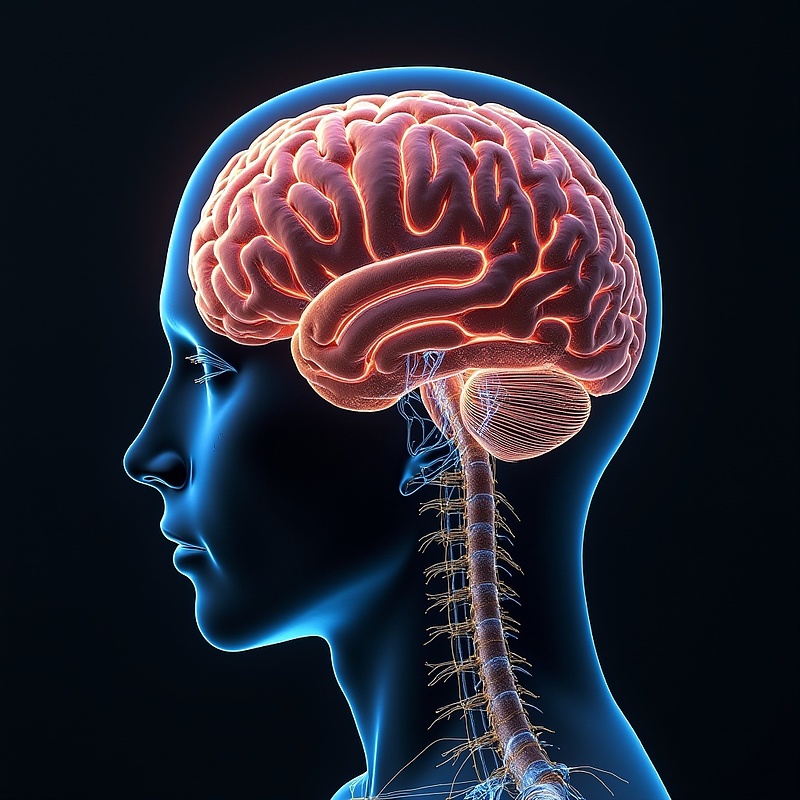

1.「感覚入力」の重要性:脳への正確な情報を

脳が適切で正確な運動指令を生成し、それを状況に応じて調整するためには、

身体の内外から正確な情報を受け取る必要があります。

この情報を「感覚入力」と呼び、視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚、前庭感覚、

固有受容感覚など、様々な感覚器官を通じて脳に送られます。

脳はこれらの膨大で多様な感覚情報を統合し、現在の身体の状態や周囲の環境を認識し、

それに基づいて適切な運動を計画・実行・調整します。

従来のトレーニングでは、感覚入力の重要性はあまり考慮されてきませんでした。

トレーニングは、決められたフォームで、決められた回数、決められたセット数を

こなすことが重視され、個々人の感覚の違いや、感覚情報の変化はあまり考慮されてきませんでした。

フォームの習得も、鏡を見ながらの視覚的なフィードバックに頼ることが多く、

身体内部の感覚への意識は希薄でした。

しかし、脳に基づいたトレーニングでは、感覚入力の質が運動の質に大きく影響することを認識し、

感覚入力を最適化するためのトレーニングが重視されます。

感覚入力が正確であればあるほど、脳は身体と環境を正確に把握し、

より適切な運動指令を出すことができるのです。

以下に、主要な感覚入力とその役割、そしてトレーニングへの応用例をさらに詳しく説明します。

(1)視覚

<役割>

空間における身体の位置や動き、対象物との距離、環境の変化などを把握するために

最も重要な感覚です。特に、動的な環境での運動や、対象物を操作する際には、

視覚情報が重要な役割を果たします。

<詳細>

①中心視野と周辺視野

中心視野は、細かい部分をはっきりと見るために使われ、

周辺視野は、広い範囲の動きや変化を捉えるために使われます。

②両眼視

両目からの情報を統合することで、奥行き知覚や立体視が可能になります。

③眼球運動

眼球を動かす筋肉(外眼筋)の働きによって、視線を素早く正確に移動させたり、

動く物体を追跡したりすることができます。

④トレーニング:

・眼球運動のトレーニング

サッケード(衝動性眼球運動)トレーニング: 素早く正確に視点を移動させるトレーニング。

例: 壁に貼った2つのターゲット間を、メトロノームのリズムに合わせて素早く視線を移動させる。

異なる距離や方向にあるターゲットを用いることで、難易度を調整できます。

・追従性眼球運動トレーニング:

動く物体を滑らかに目で追うトレーニング。

例: 指やペンなどのターゲットを、様々な速度や軌道で動かし、それを滑らかに目で追う。

メトロノームを用いて、追従の速度を調整することも有効です。

・輻輳・開散トレーニング

両目を内側に寄せたり(輻輳)、外側に広げたり(開散)するトレーニング。

近くと遠くのターゲットを交互に見ることで、目の焦点を合わせる筋肉を鍛えます。

例: ブロックストリング(紐についたビーズを目で追うトレーニング)、

ペンシルプッシュアップ(ペンを顔に近づけたり遠ざけたりして、それを目で追うトレーニング)

・視覚情報処理のトレーニング

動体視力トレーニング: 動いている物体を正確に認識する能力を高めるトレーニング。

例: ビジョントレーニング用の機器やアプリ、ボールを使ったトレーニングなど、

様々な方法があります。例えば、点滅する光を追う、複数の動く物体の中から特定の物体を

識別するなど。

・周辺視野トレーニング

視野の周辺部で物体や動きを認識する能力を高めるトレーニング。

例: 中心の一点を見つめながら、周辺部に提示される数字や記号を認識する。

例: ビジョントレーニング用の機器やアプリを用いたトレーニング、

ボールを使った動体視力トレーニング、周辺視野を意識したバランストレーニングなど。

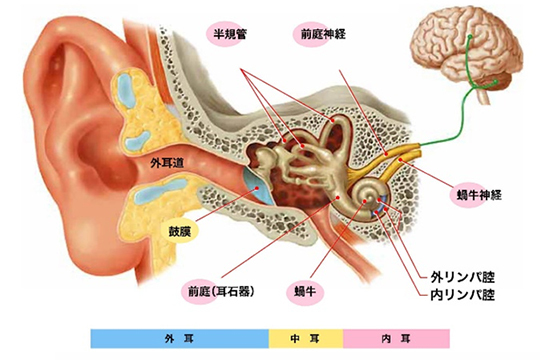

(2)前庭感覚

<役割>

三半規管と耳石器から構成され、頭部の回転や傾き(角加速度)、直線加速度、重力方向を感知し、

平衡感覚や空間における身体の向き、姿勢制御、眼球運動の制御(前庭動眼反射)を維持するために

重要な役割を果たします。

<詳細>

①三半規管

頭部の回転運動を感知します。

②耳石器

頭部の傾きや直線加速度を感知します。

③前庭動眼反射 (VOR)

頭部が動いた際に、眼球を反対方向に動かすことで、視覚を安定させる反射。

④トレーニング

・バランスボードやバランスディスクを用いたトレーニング

不安定な足場でのバランスを維持することで、前庭系を刺激し、平衡感覚を向上させます。

例: バランスボード上でスクワットを行う、バランスディスク上で片足立ちをするなど。

・頭部の回転や傾きを伴うエクササイズ

前庭系に様々な刺激を与え、その感度と反応性を高めます。

例: 目を閉じて頭を左右にゆっくりと回す、頭を前後に傾けながら歩くなど。

・視覚と前庭の統合トレーニング

視覚情報と前庭情報を統合して、バランスを維持するトレーニング。

例: バランスボールに座りながら、頭を様々な方向に動かし、視覚ターゲットを追跡する。

例: 片足立ち、目を閉じてのバランス練習、頭を左右に傾けながらの歩行、

不安定な場所でのキャッチボールなど。

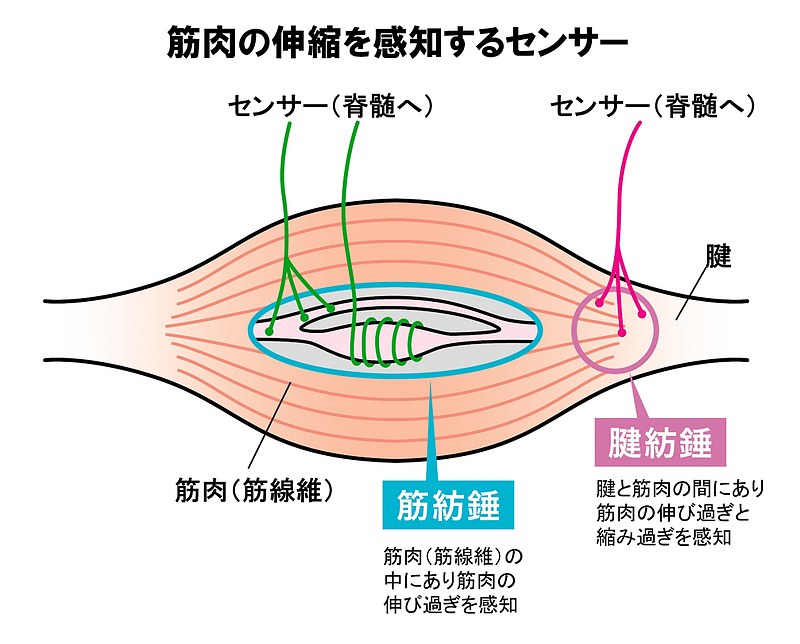

(3)固有受容感覚:

<役割>

筋肉、腱、関節などに存在する固有受容器(筋紡錘、ゴルジ腱器官など)によって、

関節の位置や動き、筋肉の長さや張力、身体に加えられる圧力などを感知し、

身体の動きを制御し、滑らかで協調的な運動を可能にするために重要な役割を果たします。

<詳細>

①筋紡錘

筋肉の長さと伸張速度を感知し、筋肉が過剰に伸ばされるのを防ぐ伸張反射に関与します。

②ゴルジ腱器官

筋肉の張力を感知し、筋肉が過剰に収縮するのを防ぐ自己抑制に関与します。

③関節受容器

関節包や靭帯に存在し、関節の位置や動きを感知します。

④トレーニング

・関節の位置覚・運動覚トレーニング

目を閉じた状態で、関節の位置や動きを正確に把握するトレーニング。

例: 目を閉じて、腕や脚を特定の角度に動かし、その角度を正確に答える。

セラピストが関節を動かし、その方向や角度を当てる。

・抵抗覚トレーニング

様々な抵抗に対して、適切な力を発揮するトレーニング。

例: セラバンドやチューブなどの抵抗具を用いて、関節を様々な方向に動かす。

セラピストが手で抵抗を加え、それに対して適切な力を発揮する。

・協調性トレーニング

複数の関節や筋肉を同時に動かし、協調的な運動パターンを学習するトレーニング。

例: アジリティラダー、ミニハードルなどを用いたトレーニング。

・バランストレーニング

不安定な足場や、目を閉じた状態でのバランスを維持するトレーニング。

例: バランスボード、バランスディスク、フォームローラー、BOSUボールなどを用いたトレーニング。

例: ストレッチング、ヨガ、ピラティス、バランストレーニング、PNF(固有受容性神経筋促通法)など。

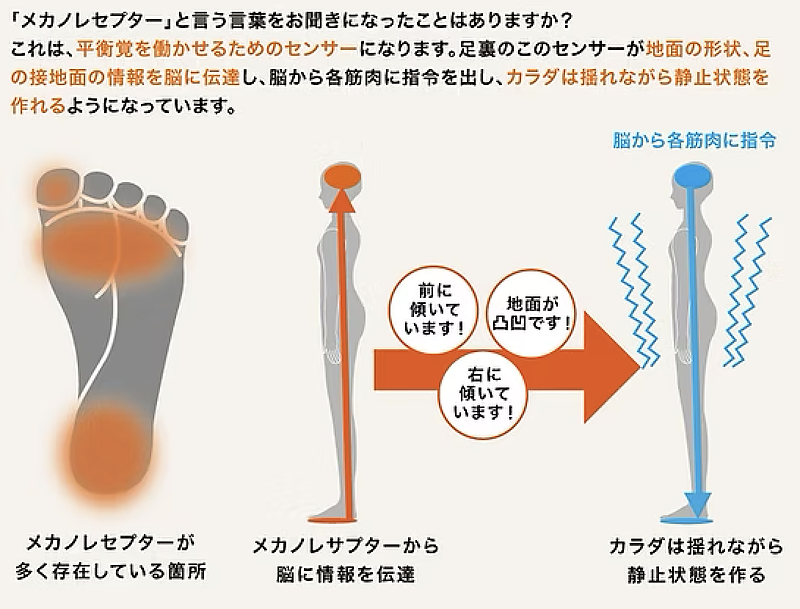

(4)触覚

<役割>

皮膚に加えられる圧力、振動、温度などを感知し、物体との接触や環境の変化を認識するために重要です。また、触覚情報は固有受容感覚と密接に関連しており、身体の動きの制御にも関与しています。

<詳細>

①メカノレセプター

皮膚に存在する機械的刺激(圧力、振動など)を感知する受容器。

②温度受容器

温度の変化を感知する受容器。

③痛覚受容器

侵害刺激(組織損傷を引き起こす可能性のある刺激)を感知する受容器。

④トレーニング

・皮膚への様々な刺激:

異なる素材やテクスチャのものに触れたり、皮膚を様々な方向に動かしたりすることで、

皮膚の感度を高めます。

例: 様々な素材のボール(テニスボール、ゴルフボール、ラクロスボールなど)やブラシを用いて、

皮膚をマッサージする。

・振動刺激

振動する機器を用いて、皮膚や筋肉に振動刺激を与えることで、感覚受容器を活性化します。

例: バイブレーションフォームローラー、バイブレーションガンなどを用いたトレーニング。

例: フォームローラーを使用したマッサージ、様々な素材のボールを使ったエクササイズ、

テクスチャの異なる物体へのタッチングなど。

当院で行っている脳に基づいたトレーニングでは、これらの感覚入力を個別に評価し、必要に応じて

特定の感覚を強化するトレーニングを組み合わせ、包括的に取り入れることで、

脳がより正確な情報を基に運動を制御できるようにすることを目指しています!

感覚入力が正確で豊富になることで、脳はより現実に即した「ボディイメージ」を構築し、

それに基づいて、より適切な運動指令を出すことができるようになり、

その結果として運動パフォーマンスが向上し、怪我の予防にも繋がります(๑•̀ㅁ•́๑)✧

「感覚入力」はとても大切です!

トレーニングや筋トレもキチンと「感覚入力」を行ってから実践すると

今までの動きや痛みが変化してきますので、

ぜひ覚えておいてくださいね!

それではまた、次回のコラムでお会いしましょう(*^^*)