知られざる脳のパワースポット「脳幹の秘密」

こんにちは、GENRYUです(^^)

今回は、僕が日々意識して行っているトレーニング方法の考え方を

共有していこうと思います。

痛みや不調の原因が「筋肉が弱くなっている」から...

このように「病院」や「整骨院」「整体院」で言われたことはありませんか?

僕も理学療法士になりたての頃は、

太ももの筋肉が弱くなっているから「膝が痛くなっているんです」と患者さんに説明していた

苦い経験があります...(今はこんな事は言いませんが...)

従来のトレーニングや筋トレは、筋肉の肥大や筋力向上、関節可動域の拡大といった、

目に見える身体的変化に主眼が置かれ、また単関節筋(例えば:大腿四頭筋、上腕二頭筋など)の

筋力を強化する目的で行われてきました。そしてその効果を、

「どれだけ抵抗に耐えられるか?」「何回その運動が出来るか?」といった、

数値化しやすい指標で評価してきました。

しかし近年の研究で、「神経系」が運動制御、パフォーマンス、さらには痛みや障害の発生にまで

深く関与していることが明らかになり、「脳に基づいたトレーニング」という、

「神経科学的知見」を取り入れた新しいアプローチの重要性は必要になっています!

「脳に基づいたトレーニング」は、神経系がどのように情報を処理し、

感覚情報を統合し、運動を制御・調整するかを深く理解し、

その知識を基にトレーニングプログラムを設計・実施するアプローチです。

これは、単に筋肉を鍛える、いわゆる「筋トレ」だけでなく、

「脳と神経系の機能を最適化する」ことで、より効率的で効果的な運動を実現し、

痛みや障害を予防・改善し、さらには、全体的な健康とウェルビーイングの向上を目指す、

包括的なアプローチです。

以下では、従来のトレーニング方法と比較しながら、

脳に基づいたトレーニングの重要性を、神経系の働き、感覚入力、運動出力、

脅威の処理、そして具体的な実践方法という5つの観点から、さらに詳細かつ具体的に解説していきます。

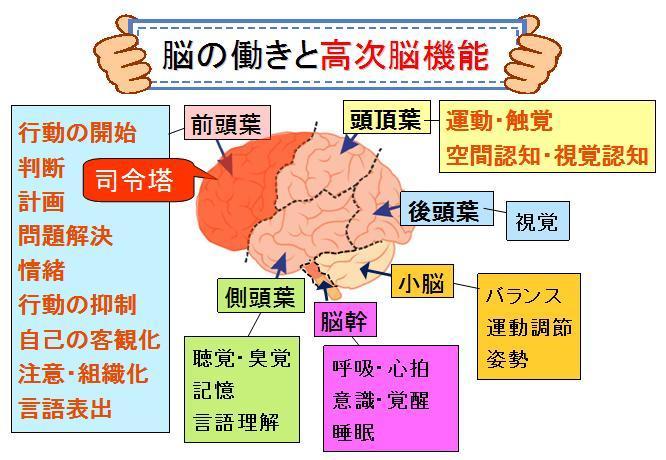

1. 「神経系」は運動の司令塔:従来のトレーニングとの根本的な違い

従来のトレーニングは、筋肉を個別のパーツとして捉え、

アイソレーション種目(例えばアームカール、レッグエクステンション、ベンチプレスなど、

特定の筋肉を集中的に鍛える種目)を用いてそれぞれの筋肉を個別に鍛えることに重点を置いてきました。確かに、個々の筋肉の肥大や筋力向上には効果的ですが、

人間の日常的な動作やスポーツパフォーマンスは、単一の筋肉だけで行われることはほとんどなく、

「複数の筋肉が協調して、複雑な運動パターン」を生み出しています。

この筋肉の協調運動を計画、実行、制御しているのが、「脳と神経系」なのです。

脳は、運動の司令塔として、以下の役割を担っています。

それぞれの役割をさらに細かく見ていきましょう。

(1)運動の計画:

どの筋肉を、どの順番で、どのくらいの強さで、どのくらいの時間収縮させるかを決定します。

<関与する脳領域>

①運動前野 (Premotor Cortex)

運動の順序やタイミングを計画し、外部からの感覚情報に基づいて運動を調整します。

②補足運動野 (Supplementary Motor Area)

内部で生成された運動プランに基づいて、自発的な運動の開始や、一連の動作の遂行に関与します。

③頭頂葉 (Parietal Lobe)

身体の位置や空間関係の情報を処理し、運動の計画に役立てます。

④大脳基底核 (Basal Ganglia)

運動の開始、停止、切り替え、スムーズな運動の実行に関与し、

習慣的な運動の学習にも重要な役割を果たします。

⑤小脳 (Cerebellum)

運動の協調性、バランス、タイミングの調整、運動の誤差修正に関与し、

運動学習にも重要な役割を果たします。

運動の実行: 計画された運動指令を、神経系を通じて筋肉に伝達します。

(2)関与する神経経路

①皮質脊髄路 (Corticospinal Tract)

随意運動の指令を脳から脊髄に伝達する主要な神経経路。

特に、四肢の遠位筋(手や足など)の精緻な運動制御に重要です。

②皮質延髄路 (Corticobulbar Tract)

頭部や顔面の筋肉を制御する脳神経に指令を伝達する神経経路。

③運動の調整

運動中に、感覚情報(視覚、前庭感覚、固有受容感覚など)を

フィードバックとして受け取り、運動の軌道や強度、タイミングを微調整します。

(3)関与する脳領域

①小脳 (Cerebellum)

運動の誤差を検出し、修正するための指令を運動野に送り返します。

②大脳基底核 (Basal Ganglia)

運動のスムーズさや、適切な筋緊張の維持に関与します。

③感覚野 (Sensory Cortex)

身体の各部位から送られてくる感覚情報(触覚、固有受容感覚など)を処理し、

運動の調整に役立てます。

④神経系

脳からの指令を筋肉に伝達し、筋肉の収縮を制御するネットワークです。

・中枢神経系 (Central Nervous System)

脳と脊髄から構成され、運動の計画、実行、調整を担います。

・末梢神経系 (Peripheral Nervous System)

中枢神経系と身体の各部位(筋肉、皮膚、内臓など)を繋ぐ神経ネットワークで、

運動指令の伝達と感覚情報の収集を行います。

・体性神経系 (Somatic Nervous System)

骨格筋の運動を制御する神経系。

・運動ニューロン (Motor Neuron)

脳や脊髄から筋肉に運動指令を伝達する神経細胞。

・感覚ニューロン (Sensory Neuron)

筋肉、皮膚、関節などから感覚情報を脳や脊髄に伝達する神経細胞。

・自律神経系 (Autonomic Nervous System)

内臓、血管、腺などの機能を無意識的に制御する神経系。

・交感神経系 (Sympathetic Nervous System)

身体を活動的な状態にする神経系(例:心拍数の増加、血圧の上昇)。

・副交感神経系 (Parasympathetic Nervous System)

身体を休息状態にする神経系(例:心拍数の低下、消化の促進)。

従来のトレーニングが、筋肉という「ハードウェア」の強化に重点を置いていたのに対し、

脳に基づいたトレーニングは、脳と神経系という「ソフトウェア」の最適化に重点を置いています。

これは、ソフトウェア(脳と神経系)の性能が向上すれば、ハードウェア(筋肉)をより効率的に活用でき、

結果として全体のパフォーマンスが向上するという考えに基づいています。

この「ソフトウェアの最適化」こそが、より洗練された、効果的な運動を生み出す鍵となります。

例えば、野球のピッチングを考えてみましょう。速い球を投げるためには、腕の筋力だけでなく、

全身の筋肉を協調させ、適切なタイミングで力を発揮することが重要です。

この複雑な運動パターンを制御しているのは「脳と神経系」です。

脳は、過去の経験や学習に基づいて、最適な投球フォームを計画し、

神経系を通じて筋肉に指令を伝達します。

さらに、投球中には、視覚や固有受容感覚などの感覚情報がフィードバックとして脳に送られ、

運動の微調整が行われます。

つまり、「脳と神経系が最適化」されていなければ、いくら筋肉を鍛えても、

その能力を最大限に発揮することは難しいのです。

脳に基づいたトレーニングでは、この点を深く理解し、神経系の機能を高めることで、

運動パフォーマンスを向上させることを目指します。

僕が普段提供しているトレーニング方法は、この理論に基づいています!

単に部位を鍛えるといった点の思考ではなく、

「脳と神経系の最適化」を意識したトレーニング方法の提供が

とても必要になります(๑•̀ㅁ•́๑)✧

今回はここまでにしておきます。

また、次回のコラムも楽しみにしておいてくださいね(*^^*)