英検1級取得者によるオンライン個別指導のプロ

英語パーソナルジム HIET(ヒート)/ High Intensity English Training

- お電話での

お問い合わせ - 090-3825-5237

コラム

英文記事を読む 社会保障制度 賛成 or 反対:日本は将来の社会保障を充実させるべき

2023年10月15日 公開 / 2023年12月2日更新

目次

Agree or disagree: Japan should improve social security in the future

Approval of New Alzheimer’s Drug Could Be Turning Point for Dementia Treatment

New Drug for Dementia: Put System in Place to Move toward Practical Application

「高齢化社会」「少子化」は英検のトピックとして重要です。

ライティングと2次面接で何度も出題されてきました。

「高齢化社会」の影響もあり、「認知症」の問題が近年

社会問題化されている背景を考察してみます。

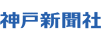

65歳以上の5.4人に1人が認知症患者

高齢化の進展とともに、認知症患者数も増加しています。

「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」では、

65歳以上の認知症患者数は、

2020年に約602万人

2025年に約675万人(有病率18.5%)

およそ5.4人に1人程度が認知症になると予測されています。

次は<内閣府「平成29年度版高齢社会白書」>の統計です。

最近、認知症の新薬が厚生省に認可されるという記事を

複数見かけました。

一見、このニュースは明るい未来を感じさせます。

しかし、話は複雑で深刻な問題に行き着きます。

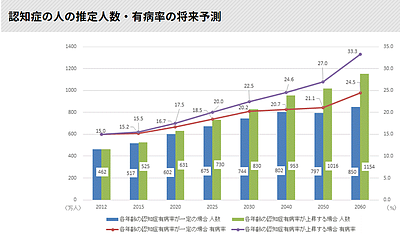

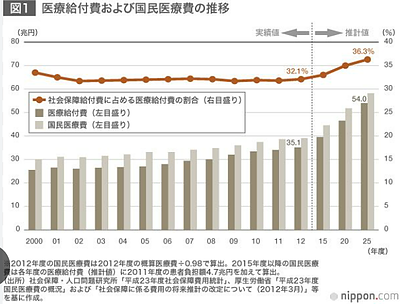

我が国の医療費は爆発的増加しており、

社会保障システムが不安定化しているのです。

これを念頭に置いたうえで、

アルツハイマー新薬のニュースを改めて見てみると、

その値段と効果が気になるのです。

「治療効果」と「費用」に関して意識して読んでください。

アルツハイマー病新薬「レカネマブ」承認…課題は価格、

年100万円単位の可能性も

厚生労働省は25日、日本の製薬大手エーザイと

米製薬企業バイオジェンが開発した

アルツハイマー病の新薬「レカネマブ」(商品名レケンビ)

の製造販売を承認した。

病気の原因とみられる物質を脳内から除去し、

認知症の進行を抑える効果が初めて認められた薬だ。

今後、薬価(薬の公定価格)の審議を経て、

年内にも保険診療で使えるようになる見通しだ。

レカネマブは、アルツハイマー病患者の脳内に蓄積する

異常なたんぱく質「アミロイド βベータ 」を取り除く。

臨床試験で、

認知症の進行スピードを緩やかにする効果が確認された。

脳の神経活動を活発にして一時的な症状改善を図る

従来の認知症薬とは、作用の仕組みが根本的に異なる。

低下した認知機能を改善させるものではなく、

投与対象は早期アルツハイマー病患者に限られる。

7月に承認された米国での販売価格は、

患者1人当たり年2万6500ドル(約390万円)と高額だ。

日本でも年間百万円単位の薬価になる可能性があるが、

高額療養費制度があるため、患者の自己負担は、

70歳以上の一般所得層(年収156万~約370万円)

の場合、年14万4000円が上限となる。

2023/09/25 22:37

読売オンライン

要点を整理します。

費用:高額であるため社会保障で大部分をカバーする

効果:進行速度を緩やかにする

この新薬には治療効果は無いということになります。

そのような薬を医療保障制度が将来も支え切れるのか。

国民の少数を構成する若者世代が、

国民の多数を占める高齢者世代を支える仕組みにムリ

が生じているのではないか。

社会が抱える問題を踏まえたうえでこのニュースを読めば、

悩ましい問題に行き着くのです。

Agree or disagree: Japan should improve social security in the future

論点を整理します。

【賛成】

① 国民の「安心」や生活の「安定」を支えるセーフティネットの必要性

② 子育て世代のサポートの必要性

③ お年寄りのサポートの必要性

【反対】

① 若者世代の負担過多

② 超高齢化社会により医療・年金・介護システムが限界を迎えつつある

③ 社会構造の変化に対応できていない(終身雇用制度の崩壊)

本トピックを英検対策として考えた場合、

例えば2次面接で賛成論の述べても問題はありません。

しかし、上記の反対論、もっと言えば「現実的思考」

を踏まえた賛成論でなければ質疑応答に耐えれないでしょう。

その場合、英語力以前の問題です。

ここからは僕の推測を交えます。

英検1級2次面接において、中学生・高校生に対しては、

試験管がある程度年齢を考慮した質問・評価になると考えます。

不公平であるとは言えません。

なぜなら、英語圏のみならず世界のいかなる社会であっても、

相手の年齢に相応しい発話によってコミュニケーションが成り立ちます。

加えて、試験管は受験生の英語力を測定する意図で、

質問内容を即興で組み立てます。

意識的であれ無意識レベルであれ受験生の人生経験を想定しなければ、

むしろ不公平になります。

大学生、社会人の場合に対しては容赦してもらえないでしょう。

先日、英検協会が問題作成・評価にAIを導入すると発表しました。

であれば、年齢に対する考慮はなくなる可能性もあります。

今後の動向を見守りたいですね。

Agree or disagree: Japan should improve social security in the future

Whether Japan should improve its social security in the future is

a subjective and complex question that depends on various factors

and perspectives. Here are arguments both for and against

improving social security in Japan:

Arguments in favor of improving social security in Japan:

Aging Population:

Japan is facing a significant demographic challenge

with an increasingly elderly population. As the population ages,

there is a growing need for social security programs to provide support

for retirees and healthcare for the elderly.

Economic Stability:

A strong social security system can contribute to

economic stability by reducing poverty and income inequality,

which can lead to increased consumer spending and a more robust economy.

Quality of Life:

Social security programs, including healthcare and pensions,

are crucial for improving the quality of life for citizens,

ensuring they can meet their basic needs and maintain a reasonable standard

of living in retirement.

Social Cohesion:

A well-functioning social security system can enhance

social cohesion by reducing disparities between different segments

of the population and promoting a sense of shared responsibility.

Arguments against improving social security in Japan:

Economic Burden:

Expanding social security can be costly,

and Japan already faces a substantial national debt.

There may be concerns about the financial sustainability

of increasing social security benefits.

Workforce Participation:

Some argue that

overly generous social security benefits could discourage

workforce participation and economic productivity.

It might be perceived as a disincentive for people to work

and save for their retirement.

Fiscal Constraints:

Japan's public finances are under pressure due to various factors,

including the aging population and rising healthcare costs.

Some might argue that improving social security

would exacerbate fiscal challenges.

Alternative Solutions:

Some believe that Japan should explore alternative solutions,

such as encouraging private savings and investments,

to address the challenges posed by an aging population

and the need for social security.

In practice, the decision on whether to improve social security in Japan

will depend on the priorities of the government,

the views of the public, and the economic and demographic circumstances

at the time. A balanced approach that considers both the welfare of citizens

and the country's fiscal health is essential. It's also crucial to engage

in informed public discourse and consider expert opinions

when making such important policy decisions.

● 社会保障 - social security

● 改善 - improvement

● 主観的 - subjective

● 複雑 - complex

● 観点 - perspective

● 高齢化人口 - aging population

● 人口統計 - demographic

● 経済の安定性 - economic stability

● 生活の質 - quality of life

● 社会の結束 - social cohesion

● 経済的負担 - economic burden

● 財政的持続性 - financial sustainability

● 労働力の参加 - workforce participation

● 財政的制約 - fiscal constraints

● 代替案 - alternative solutions

● 政策決定 - policy decisions

● 専門家 - expert

● 公共論議 - public discourse

● 優先事項 - priorities

未来において日本が社会保障を改善すべきかどうかは、さまざまな要因や観点に依存する主観的で複雑な問題です。以下は、日本の社会保障を改善するための賛成および反対の議論:

賛成:

高齢化人口:

日本はますます高齢の人口を抱えており、顕著な人口統計の課題に直面しています。人口が高齢化するにつれ、退職者へのサポートや高齢者のための医療を提供する社会保障プログラムの必要性が増しています。

経済の安定性:

強力な社会保障システムは、貧困や所得格差を減少させ、それによって消費支出の増加とより健全な経済をもたらすことができます。

生活の質:

医療と年金などの社会保障プログラムは市民の生活の質を向上させるために不可欠であり、基本的なニーズを満たし、適切な生活水準を退職時に維持できることを保証します。

社会の結束:

機能の良い社会保障システムは、人口の異なるセグメント間の不均等を減少させ、共同責任感を促進することで社会の結束を高めることができます。

反対:

経済的負担:

社会保障の拡大は高額な費用がかかり、日本は既に膨大な国債を抱えています。社会保障給付を増やすことの財政的持続性について懸念があるかもしれません。

労働力の参加:

あまりにも寛大な社会保障給付は、労働力の参加と経済的生産性を減少させるおそれがあり、人々にとって労働と退職のために貯蓄をするインセンティブの低下として受け取られるかもしれません。

財政的制約:

日本の公的財政は高齢化人口や増加する医療費などのさまざまな要因によって圧力を受けています。社会保障を改善することが財政上の課題を悪化させる可能性があると主張する人もいます。

代替案:

日本は高齢化人口と社会保障の必要性に対処するために、私的な貯蓄や投資を奨励するなど、代替案を探るべきだと考える人もいます。

実際には、日本の社会保障を改善するかどうかの決定は、政府の優先事項、一般市民の意見、およびその時点での経済的および人口統計的状況に依存します。市民の福祉と国の財政健全性の両方を考慮するバランスの取れたアプローチが不可欠です。また、重要な政策決定を行う際には、情報をもとにした公共論議を行い専門家の意見を考慮することが重要です。

では、次の英語記事を読んで設問を考えてください。

Approval of New Alzheimer’s Drug Could Be Turning Point for Dementia Treatment

設問:次の英文の空所に入るべき単語を指摘しなさい。

The Yomiuri ShimbunHeii Arai, head of Alzclinic Tokyo, examines a woman in Chiyoda Ward, Tokyo.

By Rena Azuma and Naoko Kagemoto / Yomiuri Shimbun Staff Writers

17:51 August 22, 2023

Expectations are growing that the health ministry’s approval of Lecanemab, a new drug for the treatment of Alzheimer’s disease, could be a turning point for the treatment of dementia.

The manufacture and sale of Lecanemab, jointly developed by Eisai Co. of Japan and Biogen Inc. of the United States, was ( ) Monday by an expert panel of the Health, Labor and Welfare Ministry. It is the first drug proven to be effective in slowing the progression of Alzheimer’s by removing a substance believed to cause the disease.

The ministry is expected to give its formal approval soon, with Lecanemab coming into practical use this year.

To provide early stage Alzheimer’s patients with appropriate treatment, however, it will be necessary to ensure the medical system can deal with the new drug’s potential side effects. It is also important to deliver accurate information to members of the general public and medical workers.

Slowing progression

“We’ve been waiting for a new drug. I hope she’ll be one of the first to be treated,” said a 84-year-old Tokyo man, whose wife, 77, is in the early stages of Alzheimer’s.

“I can’t tell whether my condition has gotten worse. But cooking has become a bit troublesome,” the wife said.

The husband said he feels like her symptoms are gradually worsening. “I hope the new drug will hold back further deterioration,” he said.

The woman’s doctor, Heii Arai of Alzclinic Tokyo, expressed hope for Lecanemab.

“The new drug will be a groundbreaking tool for doctors dealing with dementia patients. It has the possibility to drastically change dementia treatment, which has been difficult,” Arai said.

Lecanemab is the first drug to be confirmed effective in slowing the progression of Alzheimer’s by removing a protein called amyloid-beta, which is believed to cause the disease.

Conventional medication to treat dementia, such as Aricept, aims to temporarily improve symptoms by activating nerve cells in the brain, using a completely different mechanism from Lacanemab.

The expert panel gave the green light for its formal approval, noting the results of clinical testing. According to the final-stage clinical trials, administering the drug over 18 months reduced the progression of symptoms in a group of patients by 27%.

Eisai said the figure represents a slowing of 7 and half months in the progression of dementia, adding that with prolonged use of Lecanemab, the onset of the moderate stages of the disease could be delayed by about three years.

Possible side effects

The expert panel also discussed measures against possible side effects.

Clinical trials observed cerebral edema in 12.6% of patients who received the drug and intracerebral hemorrhage in 17.3%, but there were few symptoms discernable to the patients.

However, three patients died overseas in cases in which it is believed the link to the new drug cannot be denied.

“The drug’s administration should initially be limited to medical institutions with facilities and staff capable of dealing with side effects, such as those that can conduct regular imaging tests of brains,” a member of the expert panel said. “It should be expanded gradually.”

The U.S. Food and Drug Administration, which approved the drug in July, recommends genetic testing before initiating treatment to examine whether patients are prone to side effects.

Although genetic testing is unlikely to be required in Japan, some panel members have said it is necessary accurate information.

It should also be noted that the Lecanemab cannot be used for all dementia patients. The drug is meant for early stage treatment of Alzheimer’s disease. It will also be used for people with mild cognitive impairment, or MCI, a stage before developing dementia.

Eisai estimates that Japan has about 5 million early stage Alzheimer’s patients. But few people go to the hospital to be diagnosed.

Ryoko Ihara, chief physician at the department of neurology of the Tokyo Metropolitan Geriatric Hospital and Institute of Gerontology, stressed the importance of information.

“It’s important to provide information to patients, their families and medical workers so they realize that it may be time to start treatment when they notice signs of forgetfulness,” Ihara said.

解答:approved

解説:空所を含む英文が全文の言い換えであることを問う問題

第1文:the health ministry’s approval of Lecanemab, a new drug for the treatment of Alzheimer’s disease, could be a turning point for the treatment of dementia

第2文:The manufacture and sale of Lecanemab, jointly developed by Eisai Co. of Japan and Biogen Inc. of the United States, was ( ) Monday by an expert panel of the Health, Labor and Welfare Ministry.

態が変換されていること、第1文の名詞構文が第2文で節で表現されていることの2点から気が付きにくいため難問と言えます。

● approval - 承認 -

● alzheimer's disease - アルツハイマー病

● treatment drug - 治療薬

● manufacture - 製造

● sale - 販売

● effect - 効果

● progression - 進行

● substance - 物質

● side effects - 副作用 -

● medical system - 医療システム

● general public - 一般市民

● early stage - 早期

● patient - 患者

● difficult - 難しい

● protein - タンパク質

● brain - 脳

● clinical trials - 臨床試験

● onset - 発症

● moderate stage - 中程度

● cerebral edema - 脳浮腫

● intracerebral hemorrhage - 脳内出血

● symptoms - 症状

● appropriate - 適切な

● information - 情報

● dementia - 認知症

● forgetfulness - 忘れっぽさ

〔訳例〕

アルツハイマー病の新薬承認は認知症治療の転換点になるかもしれない

読売新聞東京都千代田区で女性を診察するアルツクリニック東京の荒井平井院長。

東礼奈、影本尚子/読売新聞記者

日本時間2023年8月22日17:51

厚生労働省によるアルツハイマー病治療薬「レカネマブ」の承認が、認知症治療の転機になるとの期待が高まっている。

日本のエーザイ株式会社と米国のバイオジェン社が共同開発したレカネマブの製造販売が、月曜日、厚生労働省の専門家会議によって承認された。アルツハイマー病の原因とされる物質を除去し、進行を遅らせる効果が証明された初めての薬である。

同省は近く正式に承認する見込みで、レカネマブは今年中に実用化される。

しかし、早期のアルツハイマー型認知症患者に適切な治療を提供するためには、新薬の副作用に対応できる医療体制を確保する必要がある。また、一般市民や医療従事者に正確な情報を伝えることも重要である。

進行の遅れ

「新薬を待ち望んでいました。妻(77歳)がアルツハイマー病の初期段階にある東京都の男性(84歳)は、「彼女が最初の治療者の一人になることを願っています」と語った。

「病状が悪化したのかどうかはわかりません。でも、料理が少し面倒になりました」と奥さんは言った。

夫は、彼女の症状が徐々に悪化しているように感じるという。「新薬でこれ以上の悪化を食い止めてほしい」と彼は言った。

この女性の主治医であるアルツクリニック東京の新井平井氏は、レカネマブに期待を示した。

「この新薬は、認知症患者に対応する医師にとって画期的なツールとなるでしょう。これまで困難だった認知症治療を劇的に変える可能性がある」と新井氏は語った。

レカネマブは、アルツハイマー病の原因と考えられているアミロイド・ベータと呼ばれるタンパク質を除去することで、アルツハイマー病の進行を遅らせる効果が確認された初めての薬である。

アリセプトに代表される従来の認知症治療薬は、脳の神経細胞を活性化させることで症状を一時的に改善させることを目的としており、ラカネマブとは全く異なるメカニズムである。

専門家委員会は臨床試験の結果に注目し、正式承認にゴーサインを出した。最終段階の臨床試験によると、この薬を18ヶ月間投与することで、ある患者グループの症状の進行を27%抑えることができた。

エーザイによれば、この数字は認知症の進行を7ヵ月半遅らせたことを意味し、レカネマブの長期使用により、中等症の発症を約3年遅らせることができるという。

副作用の可能性

専門家会議では、起こりうる副作用への対策も議論された。

臨床試験では、投与された患者の12.6%に脳浮腫、17.3%に脳内出血が認められたが、患者に自覚できる症状はほとんどなかった。

しかし、新薬との関連性が否定できないと思われるケースでは、海外で3人の患者が死亡している。

「専門家会議のメンバーは、「この薬の投与は、最初は、脳の画像検査を定期的に行えるような、副作用に対応できる設備とスタッフを備えた医療機関に限定されるべきである。「徐々に拡大すべきだ。

7月にこの薬を承認した米国食品医薬品局は、患者が副作用を起こしやすいかどうかを調べるため、治療開始前に遺伝子検査を行うことを推奨している。

日本では遺伝子検査が義務づけられる可能性は低いが、必要だとする委員もいる。

正確な情報

また、レカネマブはすべての認知症患者に使用できるわけではないことにも注意すべきである。レカネマブはアルツハイマー病の早期治療薬である。また、認知症になる前の段階である軽度認知障害(MCI)患者にも使用される。

エーザイは、日本には約500万人の早期アルツハイマー病患者がいると推定している。しかし、病院に行って診断を受ける人はほとんどいない。

東京都健康長寿医療センター神経内科医長の井原良子氏は、情報の重要性を強調した。

「患者やその家族、医療従事者に情報を提供し、物忘れの兆候に気づいたら治療を開始する時期かもしれないと認識してもらうことが重要です」と井原氏は言う。

New Drug for Dementia: Put System in Place to Move toward Practical Application

設問:本文中のchallengesとは何か説明せよ。

New Drug for Dementia: Put System in Place to Move toward Practical Application

August 23, 2023

A new drug for dementia is likely to be put to practical use by the end of this year. A system for testing and treatment needs to be put in place so that people who really need the drug can use it safely.

A panel of experts at the Health, Labor and Welfare Ministry has approved at a meeting the manufacture and sale of a drug named lecanemab that was jointly developed by Eisai Co. and U.S. firm Biogen Inc. The drug is designed to remove a substance in the brain that is believed to cause Alzheimer’s disease.

In clinical trials, the drug was able to suppress the deterioration of symptoms, such as a decline in memory, by 27% after 1 and half years of administration, according to Eisai. The company said that this is equivalent to delaying the progression of the disease by 7 and half months.

This is the first drug that works directly on the substance that causes dementia. Previously, approval for another drug with a similar function was applied for, but it was not approved due to inadequate efficacy. The endorsement of this new drug is good news.

However, the new drug only delays the progression of symptoms and does not cure the disease itself. Some doctors point out that it will be difficult for patients and their families to actually feel the effects.

It is hoped that the practical application of the new drug will serve as a springboard for the further promotion of research and development, with the goal of establishing a fundamental treatment method.

The key to the proper practical application is how to overcome the challenges.

Before treatment, it is necessary to determine whether a patient has early-stage Alzheimer’s disease for which the drug is intended. A special imaging test is to be performed, but there is a limited number of medical institutions equipped with the necessary equipment and personnel for the test.

Moreover, in the first place, few people with dementia see a doctor while the disease is still mild. Local governments and medical institutions need to provide opportunities for people to receive medical examinations as early as possible.

Another concern is the price of the drug, which is expected to be several million yen per year. Although the high cost medical expense benefit system will be applied and the individual burden will be limited to less than 200,000 yen per year, the issue of whether the effects are commensurate with the costs cannot be avoided in view of insurance finances.

Caution against side effects is needed because there is a risk of brain bleeding and swelling. Most cases are said to be mild, but three deaths have been reported overseas in which a causal relationship with the drug cannot be ruled out.

In the United States, a genetic test to determine if there is a high risk of such side effects has to be conducted when using this drug, but doing so is not required in Japan. This will be another issue for future consideration.

Doctors should fully explain the drug, including the issues involved. In the future, it is important to make efforts to create an environment that makes it easier to use the drug while continuing to confirm its effectiveness and safety.

The Basic Law on Dementia calls for the realization of an inclusive society in which people with dementia participate. The hope is that the new drug will help create a society in which people can live positively even if they suffer from dementia.

(From The Yomiuri Shimbun, Aug. 23, 2023)

解答:課題は具体的には次の3個である。

① 治療の前に、その患者が薬の対象となる早期アルツハイマー病であるかどうかを判断する必要があること。

② 早期受診の機会を提供する必要があること。

③ 年間数百万円と見込まれる薬価。

解説:challenges の複数形のsに着目。それぞれ次の表現がヒントになる。

① necessary

② need to

③ concern

〔訳例〕

認知症の新薬:実用化に向けて体制を整える

日本時間2023年8月23日15:38

認知症の新薬が年内にも実用化されそうだ。本当に必要な人が安心して使えるよう、検査や治療の体制を整える必要がある。

厚生労働省の専門家会議が、エーザイと米バイオジェン社が共同開発した「レカネマブ」の製造販売を承認した。この薬はアルツハイマー病の原因とされる脳内物質を除去するためのものである。

エーザイによれば、臨床試験では、1年半の投与で記憶力の低下などの症状の悪化を27%抑えることができたという。これは病気の進行を7ヵ月半遅らせることに相当するという。

認知症の原因物質に直接作用する初めての薬である。以前、同様の機能を持つ別の薬の承認が申請されたが、効果が不十分であったため承認されなかった。この新薬の承認は朗報である。

しかし、この新薬は症状の進行を遅らせるだけで、病気そのものを治すものではない。患者やその家族が効果を実感するのは難しいと指摘する医師もいる。

この新薬の実用化を足がかりに、根本的な治療法の確立を目指して研究開発がさらに推進されることが期待される。

適切な実用化の鍵は、課題をいかに克服するかだ。

治療の前に、その患者が薬の対象となる早期アルツハイマー病であるかどうかを判断する必要がある。特殊な画像検査を行うことになるが、検査に必要な設備と人員を備えた医療機関は限られている。

また、そもそも認知症の人が軽いうちに受診するケースは少ない。自治体や医療機関は、早期に受診の機会を提供する必要がある。

もう一つの懸念は、年間数百万円と見込まれる薬価である。高額療養費制度が適用され、個人負担は年間20万円以下に抑えられるとはいえ、保険財政を考えると、費用に見合った効果が得られるのかという問題は避けて通れない。

脳出血や脳腫脹の危険性があるため、副作用に注意が必要である。ほとんどの症例は軽症といわれているが、海外では本剤との因果関係が否定できない死亡例が3例報告されている。

米国では、この薬を使用する際には、そのような副作用のリスクが高いかどうかを判断するための遺伝子検査を行わなければならないが、日本ではその必要はない。これも今後の検討課題だろう。

医師は、問題点も含めて十分に薬剤の説明を行う必要がある。今後は、有効性や安全性を確認しながら、使いやすい環境づくりに努めていくことが重要である。

認知症基本法は、認知症の人も参加するインクルーシブな社会の実現を謳っている。新薬によって、認知症になっても前向きに生きられる社会の実現が期待される。

(2023年8月23日 読売新聞より)

今後も英語学習の情報や体験談を発信していきます。

関連するコラム

- 英文記事を読む:《EV 窮地 !!》ステラ 株価30% 急落 2024-01-31

- 英文記事を読む:New York Times 韓国は消えゆくのか / 日本 対岸の火事ではない / 韓国メディア反応 2024-05-20

- 発達障害の診断基準: ★英語の原文で確認 ★ASD / ADHD 診断基準 2023-12-28

- 英語記事を読む 【 EVの現状を考える 】 電気自動車のメリットはデメリットを上回るか 2023-10-14

- 英文記事を読む: 大谷選手 1015億円契約 メッシ超えスポーツ史上最高額 AP通信記事 2023-12-11

コラムのテーマ一覧

カテゴリから記事を探す

TEX 二井原プロへの

お問い合わせ

マイベストプロを見た

と言うとスムーズです

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。