英検1級取得者によるオンライン個別指導のプロ

英語パーソナルジム HIET(ヒート)/ High Intensity English Training

- お電話での

お問い合わせ - 090-3825-5237

コラム

発達障害・ADHD・ASD ★診断基準 ★定義の有無 ★もう白黒はっきりさせよう!

2023年12月30日

本記事は独学・国内学習による

英検1級保持者が書きました。

門外漢ではありますが、教育に携わる人間として

「概念の乱用・行き過ぎ・商売道具化」

に警鐘を鳴らす目的で記します。

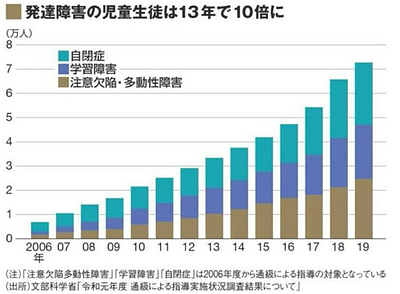

昨今、激増中の「発達障害」ブームを検証します。

その数は小学生では既に10%を超えています。

認知機能測定が必要なら、IQテストが完璧ではなくとも

一定の再現性が確認されています。

現時点では科学的に

ASD・ADHD の「生物学的マーカー」は存在しない。

議論終了。

のはずです。

私自身、何千人もの生徒さんと関わって来ました。

中には次のような生徒さんもおられます。

「集中力が維持できない」

「身体姿勢を維持できない」

「常に睡魔に勝てない」

狭い範囲内での経験論ですが、

このような生徒さんの共通特徴として、

多くの場合、1個の突出した能力の持ち主でした。

それが、数学であったり、絵心だったり。

多くの場合、特性として捉えて尊重すべき生徒さんでした。

このような場合の親御さんの多くは

専門家の見立て「発達障害」を受けて苦悩されていました。

専門家・教師による「魔女狩り」が行き過ぎている

ことに対する問題意識から本記事を作成しています。

多くの専門家はある『権威』を引き合いに出して、

「発達障害」を論じ診断、認定します。

その『権威』が「発達障害」を定義していることを

暗に前提としています。

実際の診断基準・定義はどのようなものなのでしょうか。

American Psychiatric Association (APA) による

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Ver.5

実はこの『権威』の内容は日本語でも確認できます。

[https://www.amazon.co.jp/-/en/American-Psychiatric-Association-dp-4260052187/dp/4260052187/ref=dp_ob_title_bk]

2万3千円もするので図書館での確認をお勧めします。

「発達障害」に関する医学的定義の有無が確認できます。

「発達障害」専門家の事実上唯一の拠り所がこれです。

「発達障害本」でベストセラー連発の精神科医, 岡田尊司先生も

近年、これを根拠に次々と新刊を上梓しています。

発達障害「グレーゾーン」 その正しい理解と克服法

発達障害「グレーゾーン」生き方レッスン

自閉スペクトラム症 「発達障害」最新の理解と治療革命

不安型愛着スタイル~他人の顔色に支配される人々

回避性愛着障害

愛着障害の克服

人格障害の時代

パーソナリティ障害―いかに接し、どう克服するか

自己愛型社会―ナルシスの時代の終焉

悲しみの子どもたち―罪と病を背負って

誇大自己症候群

子どもの「心の病」を知る―児童期・青年期とどう向き合うか

脳内汚染

パーソナリティ障害がわかる本

脳内汚染からの脱出

社会脳―人生のカギをにぎるもの

うまくいかないあの人と、うまくいく方法―パーソナリティ障害でわかる!

SQテスト―自分らしさがわかる

「生きづらさ」を超える哲学

アベンジャー型犯罪―秋葉原事件は警告する

境界性パーソナリティ障害

アスペルガー症候群

パーソナリティ分析―恋愛編

マキャベリー的知性

この世の中を動かす暗黙のルール―人づきあいが苦手な人のための物語

うつと気分障害

統合失調症―その新たなる真実

ササッとわかる「パーソナリティ障害」

なぜ日本の若者は自立できないのか

【改題】子供が自立できる教育

働き盛りがなぜ死を選ぶのか

人はなぜ眠れないのか

シック・マザー―心を病んだ母親とその子どもたち

愛着障害―子ども時代を引きずる人々

人を動かす対話術

あなたの中の異常心理

愛着崩壊 子どもを愛せない大人たち

発達障害と呼ばないで

ササッとわかる「境界性パーソナリティ障害」

母という病

マインド・コントロール

働く人のための精神医学

ストレスと適応障害 つらい時期を乗り越える技術

回避性愛着障害 絆が稀薄な人たち

父という病

インターネット・ゲーム依存症

夫婦という病―夫を愛せない妻たち

人格障害の時代

パーソナリティ障害―いかに接し、どう克服するか

自己愛型社会―ナルシスの時代の終焉

悲しみの子どもたち―罪と病を背負って

誇大自己症候群

子どもの「心の病」を知る―児童期・青年期とどう向き合うか

脳内汚染

パーソナリティ障害がわかる本

脳内汚染からの脱出

社会脳―人生のカギをにぎるもの

うまくいかないあの人と、うまくいく方法―パーソナリティ障害でわかる!

SQテスト―自分らしさがわかる

「生きづらさ」を超える哲学

アベンジャー型犯罪―秋葉原事件は警告する

境界性パーソナリティ障害

アスペルガー症候群

パーソナリティ分析―恋愛編

マキャベリー的知性

この世の中を動かす暗黙のルール―人づきあいが苦手な人のための物語

うつと気分障害

統合失調症―その新たなる真実

ササッとわかる「パーソナリティ障害」

なぜ日本の若者は自立できないのか

【改題】子供が自立できる教育(

働き盛りがなぜ死を選ぶのか

人はなぜ眠れないのか

シック・マザー―心を病んだ母親とその子どもたち

愛着障害―子ども時代を引きずる人々

人を動かす対話術

あなたの中の異常心理

愛着崩壊 子どもを愛せない大人たち

発達障害と呼ばないで

ササッとわかる「境界性パーソナリティ障害」

母という病

マインド・コントロール

働く人のための精神医学

ストレスと適応障害 つらい時期を乗り越える技術

回避性愛着障害 絆が稀薄な人たち

父という病

インターネット・ゲーム依存症

夫婦という病―夫を愛せない妻たち

1冊、いや1行で事足りるはずです。

「発達障害」とは何か

先ず示して欲しいのです。

岡田尊司先生の発達障害本では「こだわりが強い人」の例として、

ビルゲイツ、村上春樹 の例を挙げています。

それぞれの特徴として、

・勉強が苦手だった、椅子を揺らす癖がある。

・若い頃、無口だった。

とのこと。

これが医学的にどのような意味があるかの言及はありません。

同じ箇所で、中学生の親への調査として

自分の子供のこだわりが

□ 強い・□ 弱い・□ 普通

のような調査結果を示すのですが、その調査で何が分かるのか、

言及がありません。

私には理解できませんでした。

「ICD-10(疾病及び関連保健問題の国際統計分類第10版)」

も言及されることがあります。

これも一般の図書館に置いています。

[https://www.amazon.co.jp/-/en/%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E7%A0%94%E7%A9%B6%E9%96%8B%E7%99%BA%E6%B3%95%E4%BA%BA%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E3%81%8C%E3%82%93%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/dp/487511771X/ref=sr_1_1?crid=3LIA4WHFS24JW&keywords=IC]

鳥取大学教授 発達障害を専門とする井上雅彦先生によると、

2023/10/06更新 23000 View

【専門家にきく】発達障害の定義ってなに?

[https://h-navi.jp/column/article/35027083]

Q. 発達障害の定義を教えてください。

A. 生まれつき脳機能の発達に凸凹があるため、さまざまな発達の遅れがみられ、社会生活に困難や支障がある状態のことを言います。

代表的なものとして、精神医療の診断基準として用いられることの多い「DSM-5(精神障害の診断と統計マニュアル第5版)」と日本のさまざまな法制度の根拠となる「発達障害者支援法」の二つを紹介します。

■医療:アメリカ精神医学会の診断基準の「DSM-5(精神障害の診断と統計マニュアル第5版)」

「DSM-5」では、「発達障害」ではなく「神経発達症群/神経発達障害群」という名称になっています。ここには、知的能力障害群(知的障害)、コミュニケーション障害群(吃音など)、自閉スペクトラム症/自閉症スペクトラム障害、ADHD(注意欠如・多動症/注意欠如・多動性障害)、限局性学習症/限局性学習障害(ディスレクシアなど、いわゆる「学習障害」)、運動症群/運動障害群(発達性協調運動障害、チックなど)が含まれます。

【専門家にきく】ADHD(注意欠如・多動性障害)の定義は?

Q. ADHD(注意欠如・多動性障害)の定義は?

A. 文部科学省では「年齢あるいは発達の水準に釣り合わないような注意力、衝動性、多動性があることで、社会生活や学業、職業の面で支障をきたす」と定義されますが、ADHDの定義は複数あり、診断基準や使われるシーンによって変わります。

医療:アメリカ精神医学会の診断基準の「DSM-5(精神障害の診断と統計マニュアル第5版)」

「注意欠如・多動症/注意欠如・多動性障害」として、不注意または、多動性、衝動性が持続的にあり、機能や発達を妨げている状態が、12歳までにあらわれるとされています。

医師による専門家の立場としての発信です。

その内容は社会的影響力を持ち、責任を伴います。

具体的ツッコミは自重します。

でもこれはさすがにヤバくないですか。

内容を脇に置いたとしても、

日本語として「定義」にならない事は自覚されているかと。

【定義】:

ある概念の内容やある語の意味を、

他と区別できるように明確に限定すること。

また、その限定された内容や意味。- 広辞苑

このように、

専門家達は発達障害の客観的「診断基準」を決して公にしません。

出来ないのです。

出来るという人は学会で発表すべきです。

これが昨今、激増中の「発達障害」の正体です。

ちなみに「発達障害の診断・認定基準」でググるとこんな感じです。

客観基準の欠如を確認ください。

発達障害の診断基準 DSM-5

では、医師はどのような基準をもとに発達障害の診断をしているのでしょうか。

今回は日本の精神疾患の診断のために参照されることが多い「 DSM-5 」についてご紹介します。

「 DSM 」とは、アメリカ精神医学会が出版している、精神疾患の診断基準・診断分類のことです。

「 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 」の頭文字をとって DSM と呼ばれます。

DSM-5 の5は、第5版という意味です。

DSM は1952年に初版が発行されてから改訂を重ねられ、日本では2014年以降、最新版の DSM-5 が使用されています。

例えば自閉スペクトラム症( ASD )の診断基準として、 DSM-5 では以下の4つの基準を満たした場合に診断が下ることになっています。

DSM-5 における自閉スペクトラム症( ASD )の診断基準

社会でのコミュニケーションや対人交流の持続的な障害

社会での情緒的な相互交流の障害

社会的交流における非言語コミュニケーション行動の障害

人間関係を築いて保ち理解することの障害

限られた反復されるパターンの行動や興味、活動(以下の項目のうち少なくとも2つに当てはまる)

型にはまった体の動き、物の使用や発話

同一性へのこだわり、決まった手順への融通の利かない固執、儀式化された言語もしくは非言語行動パターン

集中の深さや狭さが一般的でないほど非常に限られている大変強い興味・関心

感覚入力に対しての反応性の過度の上昇もしくは低下、もしくは周囲の環境の感覚的側面に対しての並外れた興味

上記の認定基準に

(そもそも客観性が無いため基準にならないのだが)

「自分は絶対に該当しない」

と言い切れる人はいるのでしょうか?

私は該当します。

「他人とのコミュニケーションは難しくない」

と言い切る人がいたら、逆にかなりヤバい奴なのでは 。。。

「日常生活での同一性へのこだわり・固執?」

必要なのは何がどの程度で「発達障害」かの診断基準なのです。

喫煙、晩酌、筋トレ、英語音読学習への固執はどう解するのか。

英検1級保持者ならまず例外なく

365日、何十年もこだわって確立した学習方に固執してます。

イチロー選手の「朝カレー」「初動負荷トレーニング」

和食の「味噌汁・梅干・焼き魚」

も同一性への尊き固執、こだわりですよね。

この現状を踏まえて私は何度でも言います。

先ずは「発達障害」の定義・診断基準を明示すべき!

以下、以前に書いた記事を載せます。

「発達障害」の「誤診・過剰診断」に対する問題提起(続)です。

「発達障害」という言葉の認知度は、近年高まっています。

文科省調査でも小学生の10%以上が

「発達障害と考えられる」

と公表しています。

昨今の発達障害概念の浸透の仕方には、問題が潜んでいます。

正常である子供達が、この概念の浸透により

「発達障害者」とラベリングされうる、ということです。

私は、教師による子供の「魔女狩り」を許してはならない

という信念からこの問題を取り上げています。

問題の本質は「客観指標の欠如」に尽きる!

現時点では、

ASD・ADHDには「生物学的マーカー」が存在しません。

つまり、医学的・科学的客観基準が無いのです。

そこで「発達障害」の診断基準として用いられるのが、

American Psychiatric Association (APA) による

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders

で明記されている基準です。

日本の精神科医による「発達障害」に関する書籍でも

この『権威』による診断基準が引用され、

これを前提として「発達障害」が論じられています。

DSM-5の基準(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders):

自閉症スペクトラム障害(ASD):

社会的相互作用の困難:

他人との交流やコミュニケーションの困難、感情や表情の理解の難しさ。

固定された興味や反復行動:

特定の興味や活動に異常にこだわること、反復的な行動や発言が見られること。

刺激への過敏や過少感:

感覚的な過敏さや過少感を示すことがある。

注意欠陥多動性障害(ADHD):

注意力の持続や集中が困難であること。

行動の制御が難しいこと。

過度な活動性や多動性が見られること。

学習障害:

読み書きや算数などの特定の学習分野で困難を抱えていること。

平均的な知能や学習環境にもかかわらず、学習が遅れていること。

狭い範囲の話ではありますが、私の知る限り

実際に「学習障害」を見極める教師に問うてもこの基準を全く答えられません。

そのことを問題視しているわけではありません。

問題は、上記の基準が客観基準を提示出来ていない事にあります。

すなわち、

実質として何も言っていないのです。

より正確には、

何も言えないのです。

これが「発達障害」の正体です。

「発達障害」が何かを定義出来る人はこの世に存在しません。

仮にいたとしたら、先ず学会で発表してください。

例えば上記ASD診察基準。

「他人とのコミュニケーションの困難」

コミュニケーションは、恋人同士、親子、兄弟でも困難です。

他人とのコミュニケーションで何らかの悩みを

持ったり困難を感じた経験の無い人はいません。

キリストやお釈迦様でさえも苦悩しています。

本記事では「発達障害」の医学的根拠として国内の専門医師にも

広く引き合いに出されるDiagnostic and Statistical Mantal Disorders

から「診断基準」の実態を確認してみます。

原文を読む前に次の事を意識してください。

確認すべき唯一の情報:【客観的診断基準】の有無

Diagnostic and Statistical Mantal Disorders

Diagnostic Criteria

Español (Spanish) | Print

Photo: child with doll

The American Psychiatric Association’s Diagnostic and Statistical Manual, Fifth Edition (DSM-5) provides standardized criteria to help diagnose ASD.

Diagnostic Criteria for 299.00 Autism Spectrum Disorder

To meet diagnostic criteria for ASD according to DSM-5, a child must have persistent deficits in each of three areas of social communication and interaction (see A.1. through A.3. below) plus at least two of four types of restricted, repetitive behaviors (see B.1. through B.4. below).

Persistent deficits in social communication and social interaction across multiple contexts, as manifested by the following, currently or by history (examples are illustrative, not exhaustive; see text):

Deficits in social-emotional reciprocity, ranging, for example, from abnormal social approach and failure of normal back-and-forth conversation; to reduced sharing of interests, emotions, or affect; to failure to initiate or respond to social interactions.

Deficits in nonverbal communicative behaviors used for social interaction, ranging, for example, from poorly integrated verbal and nonverbal communication; to abnormalities in eye contact and body language or deficits in understanding and use of gestures; to a total lack of facial expressions and nonverbal communication.

Deficits in developing, maintaining, and understanding relationships, ranging, for example, from difficulties adjusting behavior to suit various social contexts; to difficulties in sharing imaginative play or in making friends; to absence of interest in peers.

Specify current severity:

Severity is based on social communication impairments and restricted, repetitive patterns of behavior. For either criterion, severity is described in 3 levels: Level 3 – requires very substantial support, Level 2 – Requires substantial support, and Level 1 – requires support..1

Restricted, repetitive patterns of behavior, interests, or activities, as manifested by at least two of the following, currently or by history (examples are illustrative, not exhaustive; see text):

Stereotyped or repetitive motor movements, use of objects, or speech (e.g., simple motor stereotypes, lining up toys or flipping objects, echolalia, idiosyncratic phrases).

Insistence on sameness, inflexible adherence to routines, or ritualized patterns of verbal or nonverbal behavior (e.g., extreme distress at small changes, difficulties with transitions, rigid thinking patterns, greeting rituals, need to take same route or eat same food every day).

Highly restricted, fixated interests that are abnormal in intensity or focus (e.g., strong attachment to or preoccupation with unusual objects, excessively circumscribed or perseverative interests).

Hyper- or hyporeactivity to sensory input or unusual interest in sensory aspects of the environment (e.g. apparent indifference to pain/temperature, adverse response to specific sounds or textures, excessive smelling or touching of objects, visual fascination with lights or movement).

Specify current severity:

Severity is based on social communication impairments and restricted, repetitive patterns of behavior. For either criterion, severity is described in 3 levels: Level 3 – requires very substantial support, Level 2 – Requires substantial support, and Level 1 – requires support..1

Symptoms must be present in the early developmental period (but may not become fully manifest until social demands exceed limited capacities, or may be masked by learned strategies in later life).

Symptoms cause clinically significant impairment in social, occupational, or other important areas of current functioning.

These disturbances are not better explained by intellectual disability (intellectual developmental disorder) or global developmental delay. Intellectual disability and autism spectrum disorder frequently co-occur; to make comorbid diagnoses of autism spectrum disorder and intellectual disability, social communication should be below that expected for general developmental level.

Note: Individuals with a well-established DSM-IV diagnosis of autistic disorder, Asperger’s disorder, or pervasive developmental disorder not otherwise specified should be given the diagnosis of autism spectrum disorder. Individuals who have marked deficits in social communication, but whose symptoms do not otherwise meet criteria for autism spectrum disorder, should be evaluated for social (pragmatic) communication disorder.

Specify if:

With or without accompanying intellectual impairmentWith or without accompanying language impairment

Associated with a known medical or genetic condition or environmental factor

(Coding note: Use additional code to identify the associated medical or genetic condition.)

Associated with another neurodevelopmental, mental, or behavioral disorder

(Coding note: Use additional code[s] to identify the associated neurodevelopmental, mental, or behavioral disorder[s].

With catatonia (refer to the criteria for catatonia associated with another mental disorder)

(Coding note: Use additional code 293.89 catatonia associated with autism spectrum disorder to indicate the presence of the comorbid catatonia.)

・Diagnostic Criteria - 診断基準

・American Psychiatric Association - 米国精神医学会

・DSM-5 - 精神疾患の診断と統計マニュアル第5版

・Autism Spectrum Disorder (ASD) - 自閉症スペクトラム障害

・deficits - 欠陥

・social communication - 社会的コミュニケーション

・interaction - 相互作用

・restricted - 制限された

・repetitive behaviors - 反復行動

・severity - 重症度

・impairments - 障害

・motor movements - 運動

・objects - 物

・speech - 発話

・sameness - 同じもの

・flexible - 柔軟な

・ritualized patterns - 儀式化されたパターン

・fixated interests - 異常な興味

・sensory input - 感覚刺激

・environment - 環境

・developmental period - 発達期

・clinically significant - 臨床的に重要な

・intellectual disability - 知的障害

・comorbid - 共病性

・pragmatic - 実用的

・associated - 関連している

・genetic condition - 遺伝的条件

・neurodevelopmental - 神経発達

・mental disorder - 精神障害

診断基準

米国精神医学会の『精神疾患の診断と統計マニュアル第5版(DSM-5)』は、ASD(自閉症スペクトラム障害)の診断に役立つ標準化された基準を提供しています。

299.00 自閉症スペクトラム障害の診断基準

DSM-5によるASDの診断基準を満たすためには、子供は社会的コミュニケーションおよび相互作用の3つの領域で持続的な欠陥を持たなければならず(以下のA.1.からA.3.を参照)、さらに制限された反復行動の4つのタイプのうち少なくとも2つを持っていなければなりません(以下のB.1.からB.4.を参照)。

社会的コミュニケーションおよび社会的相互作用の持続的な欠陥は、以下のように表れます(例は説明的であり、網羅的ではありません;本文を参照):

社会的感情のやり取りにおける欠陥。例えば、異常な社会的接近や通常のやり取りの失敗から始まり、興味や感情、または影響を共有することの減少、社会的相互作用を開始または応答しないことなど。

社会的相互作用のために使用される非言語コミュニケーション行動の欠陥。例えば、不適切な言語と非言語コミュニケーションの統合不良、視線やボディランゲージの異常またはジェスチャーの理解と使用の欠陥、表情や非言語コミュニケーションの全くないことなど。

関係の発達、維持、理解の欠陥。例えば、様々な社会的状況に適応することの困難さ、想像力のある遊びを共有することや友達を作ることの困難さ、仲間に興味がないことなど。

現在の重症度を指定します:

重症度は、社会的コミュニケーションの障害と制限された反復行動のパターンに基づいています。どちらの基準においても、重症度は次の3つのレベルで説明されます:レベル3 - 非常に大きな支援が必要、レベル2 - 大きな支援が必要、レベル1 - 支援が必要..1

少なくとも以下の2つの制限された反復行動、興味、または活動のパターンが、以下のいずれかの基準で現在または過去に表れることがあります(例は説明的であり、網羅的ではありません;本文を参照):

定型化されたまたは反復的な運動、物の使用、または発話(例:単純な運動の定型、おもちゃの並べ替えや物の裏返し、模倣発語、個性的なフレーズ)。

同じものにこだわること、ルーチンへの柔軟性のない固執、口頭または非口頭の行動の儀式化されたパターン(例:小さな変更に極度の苦痛を感じる、移り変わりの困難さ、固定的な思考パターン、挨拶の儀式、毎日同じルートを通ったり同じ食事を取る必要性)。

異常な強度や焦点を持つ非常に制限された興味(例:普通でない物への強い愛着や熱中、極端に限定された興味や持続的な興味)。

感覚刺激への過敏または低感受性、または環境の感覚的側面に対する異常な関心(例:痛みや温度への明白な無関心、特定の音や質感への反応、物への過剰な嗅ぎたがりや触りたがり、光や動きに対する視覚的な魅了)。

現在の重症度を指定します:

重症度は、社会的コミュニケーションの障害と制限された反復行動のパターンに基づいています。どちらの基準においても、重症度は次の3つのレベルで説明されます:レベル3 - 非常に大きな支援が必要、レベル2 - 大きな支援が必要、レベル1 - 支援が必要..1

症状は早期の発達期に存在する必要があります(ただし、社会的要求が限られた能力を超えた時に完全に現れないことがあり、後の人生で学習された戦略によって隠されることがあります)。

症状は社会的、職業的、または他の重要な現在の機能領域において臨床的に有意な障害を引き起こします。

これらの障害は知的障害(知的発達障害)または全般的な発達遅延によってより適切に説明されるものではありません。知的障害と自閉症スペクトラム障害は頻繁に同時に発生します。自閉症スペクトラム障害と知的障害の共病診断を行うには、社会的コミュニケーションが一般的な発達レベルよりも低い必要があります。

注意:よく確立されたDSM-IVの自閉症障害、アスペルガー障害、またはその他特定されない広汎性発達障害の診断を受けている個人は、自閉症スペクトラム障害の診断を受けるべきです。社会的コミュニケーションに著しい欠陥があるが、症状が自閉症スペクトラム障害の基準を満たさない個人は、社会(実用的)コミュニケーション障害の評価を受けるべきです。

以下を特定します:

知的障害を伴うか伴わないか

言語障害を伴うか伴わないか

既知の医学的または遺伝的条件または環境要因に関連しているかどうか

(関連する医学的または遺伝的条件を識別するための追加コードを使用してください。)

他の神経発達、精神、または行動障害と関連しているかどうか

ここに明記された【診断基準】が「発達障害」の根拠になっています。

「診断基準」と言える客観指標の明記があるかどうかは各自ご判断ください。

「発達障害」に対する専門医による「過剰診断」「誤診」、

学校現場における「過剰認定」の問題はいずれ広く認知されるでしょう。

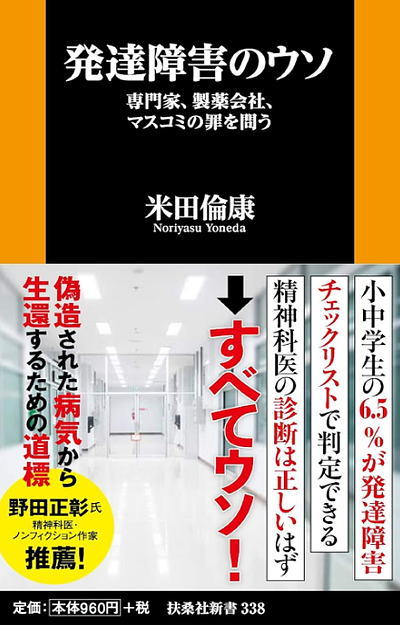

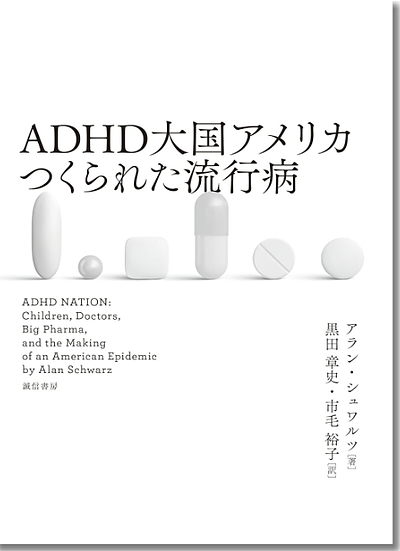

以下、この問題に対して平易な言葉で解説している書籍の内、

図書館に置いている可能性が高いものを挙げておきます。

ADHDと診断される子どもの数は米国で急上昇している。それに伴い、投薬を受ける児童数も製薬会社の売り上げも急増した。

この増加は決して自然なものではない。本書はADHDに関わる医療関係者、製薬会社、マスコミ、そして過剰診断と投薬によって人生が大きく変わってしまった子どもや青年、その家族を丹念に追い、大流行のからくりを解き明かすルポルタージュである。日本でも問題となっている過剰診断・過剰投薬に一石を投じる。

原書名:ADHD Nation: Children, Doctors, Big Pharma, and the Making of an American Epidemic

【目次】

第I部

第1章 そわそわフィリップの「算数のお薬」

第2章 コナーズ博士

第3章 微小脳機能不全から注意欠如症へ

第4章 衝突必至

第II部

第5章 クリスティンの場合

第6章 ジャミソンの場合

第7章 みんなのADD

第8章 乗っ取り

第9章 広告解禁

第III部

第10章 ハイヤー・アンド・ハイヤー

第11章 人並み以下?

第12章 輝かしい大学時代の裏で

第13章 ここで,スポンサーより一言

第14章 目覚め

第15章 つながり

第IV部

第16章 あなたの脳が資本主義に晒されている

第17章 お近くのドクターのもとへ近日到来

第18章 処方箋

About the Author

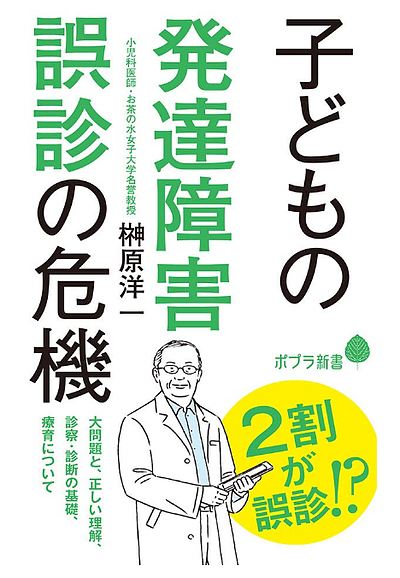

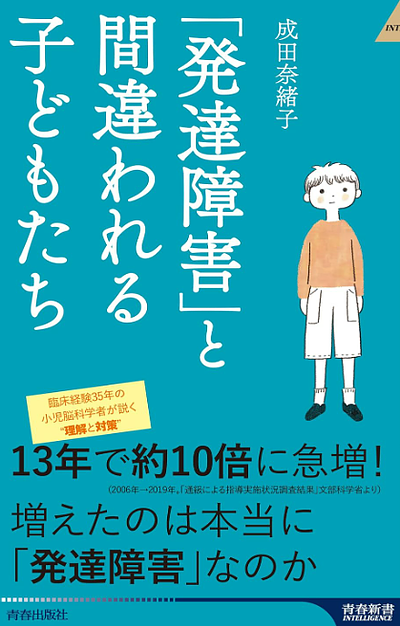

1963年、仙台市生まれ。神戸大学医学部卒業、医学博士。米国セントルイスワシントン大学医学部、獨協医科大学、筑波大学基礎医学系を経て2005年より文教大学教育学部特別支援教育専修准教授、2009年より同教授。2014年より子育て支援事業「子育て科学アクシス」代表。『高学歴親という病』『山中教授、同級生の小児脳科学者と子育てを語る』(山中伸弥氏と共著)(どちらも講談社)など著書多数。

「小中学生の6.5%が発達障害」

「チェックリストで判定できる」

「精神科医の診断は正しいはず」 ⇒すべてウソ!

野田正彰氏(精神科医・ノンフィクション作家)推薦!

つくられた「発達障害バブル」の実態を暴く!

【目次】

第一章 発達障害とは何か?

最初に知っておくべきこと/空前の「発達障害ブーム」/NHK「発達障害キャンペーン」への違和感/ADHD、ASD、LDとは「/発達障害」という概念に潜む二つの罠/ 第一の罠「:障害」という言葉/ 障害(disorder)は疾患(disease)ではない/第二の罠:事実と意見の混同/ 厚生労働省の誤解を招く説明/行政用語と学術用語で意味 が異なる/実体がない発達障害「/発達障害=脳機能障害」というまやかし/発達障害診断は魔女狩り裁判

第二章 「うつ病キャンペーン」で起こった「うつ病バブル」

うつ病キャンペーン/DSMの濫用「/あるあるネタ」レベルのチェックリスト/広告コピーチェックリストによる「バーナム効果」/ うつ病バブルの真相/主張を180度転 換したうつ病の権威/アメリカ型精神医療がビジネスモデルを変えた

第三章 作られた「発達障害バブル」

「発達障害バブル」は「うつ病バブル」の焼き直し/小中学校の普通学級の6%が発達障害?/ 問題だらけの75項目のチェックリスト/ 独り歩きしてしまった数字/ 教育で解 決すべき問題を精神医療に丸投げ/ 問題が無視されたまま成立した発達障害者支援法/ 製薬会社の参入/ 薬を大量処方する精神科医/ 発達障害業界トップがついたウソ

第四章 被害に遭う子どもたち

早期発見・早期支援の落とし穴/ デタラメな専門家による深刻な被害/貼られたら剝がせないラベル「/まず発達障害を疑え」と権威は言う/成功体験や二次障害防止という偽 善/危機にさらされる子どもたち/死亡、自殺、薬物依存を引き起こす投薬/投薬の低年齢化─何も知らない親たち/子どもに覚せい剤を与えているようなもの

第五章 大人の発達障害流行の裏側

定義の拡張/うつ病を治せない言い訳として利用/流行する大人の発達障害/自己暗示と依存を引き起こす診断/医療の領分を超えて手を広げる精神医療の傲慢/誤解と偏見を 生み出す発達障害啓発キャンペーン/ 専門家の偏見を一般社会に拡散するだけ/ステマ化した健康医療番組/歴史上の偉人まで発達障害と断定/タブー化しつつある発達障害批 判/生きづらさは発達障害なのか甘えなのか

第六章 簡単に信用してはいけない精神医療業界

精神医学は科学ではなく政治そのもの/ 客観的診断はあり得ない/ 主観によって他人の人権を制限できる「/診断=差別」の精神医療の歴史/人権侵害の歴史こそ精神医療の 本質/続々と街なかへの進出を始めた精神科医たち/強制入院制度の悪用/精神医療とDVの関係/非人道的行為が横行する医療現場/マッチとポンプを手にしてさまざまな領 域に入り込む精神医療

第七章 発達障害ブームにどう立ち向かうか

五つの発達障害像/末端の責任にすり替える首謀者たち/なぜそれでも人々は精神科医を信じるのか/対処法は精神医療だけではない/やさしい精神科医が名医とは限らない/ 発達障害だと診断された人に向けて/発達障害の呪縛から逃れるために/異分子を排除する「村社会の安定化装置」/真のメンタルヘルスケアとは

【著者プロフィール】

榊原洋一(さかきはら・よういち)

1951年東京生まれ。東京大学医学部卒、お茶の水女子大学子ども発達教育研究センター教授を経て、

同名誉教授。チャイルドリサーチネット所長。小児科学、発達神経学、国際医療協力、育児学。

発達障害研究の第一人者。著書多数。現在でも、子どもの発達に関する診察、診断、診療を行っている。

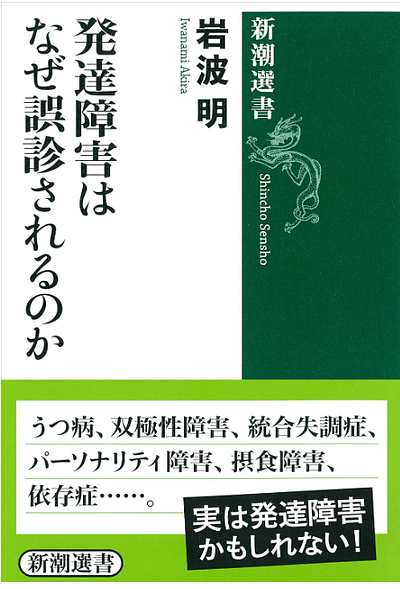

「その診断」は間違いかもしれない。ASDやADHDはこうして見逃されている! よく耳にするようになった「発達障害」。が、その誤診率が高いことは知られていない。原因は、他の精神疾患との併存、症状の類似と複雑さ、医師の知識不足や臨床経験の少なさ……。長年、うつ病や依存症とされていたが実は違っていた、ということも稀ではない。第一人者が初めてその実態を報告する。患者や家族、医師も必読!

Author Biographies (from BOOK Author Referral Information)

内海/聡

1974年、兵庫県生まれ。筑波大学医学専門学群卒業後、東京女子医科大学附属東洋医学研究所研究員、東京警察病院消化器内科、牛久愛和総合病院内科・漢方科勤務を経て、牛久東洋医学クリニックを開業。2018年現在、断薬を主軸としたTokyo DD Clinic院長、NPO法人薬害研究センター理事長。

第1章 精神医学はやりたい放題!

第2章 私が精神医学を「詐欺」と呼ぶワケ

第3章 これは病気ではない

第4章 精神科にダマされないために

第5章 私の実践する「精神症状」対応策

おわりに―まともな精神科医に出会うためには

「精神科にいけば、この鬱々とした気分をなんとかしてくれる」なんてことはない。根本的な解決がなされないまま、気分だけ変えても仕方がないのだ。それどころか、依存性が高い薬を長く処方されることになる。どうしたら、まともな精神科医に出会うことができるか。いま服用している薬は本当に安全なものなのか。精神科にかかるすべての人に読んでほしい、大反響を呼んだ告発本。

なぜ、精神科は心の病を治せないの?

なぜ、精神科はすぐにクスリを勧めるの?

なぜ、発達障害が最近、流行っているの?

精神医学のカラクリを暴露し、その理由を解明する

――医師生命を懸けた書き下ろし!

もしあなたや我が子が「発達障害(ADHD、ASD」と言われたら?

まずはこの本を御一読下さい。

科学的な診断方法が確立されていない「発達障害」「精神疾患」について、専門家はあまりに安易な診断と処方を急ぎすぎていないか? 筆者は知られていない歴史と現状に光を当て、緻密なデータを駆使してこの問題を分析する。長期間に渡る取材を通して見えてきた実態を改めて日本人に問う。

「その専門家の意見は正しいですか?」「彼らはあなたやあなたの家族の味方ですか?」

以下、前回記事貼り付け。

我、教育の端くれ専門家として想う

2022年12月13日 日本経済新聞

通常の学級に在籍する小中学生の8.8%に学習や行動に困難のある発達障害の可能性があることが13日、文部科学省の調査で分かった。2012年の前回調査から2.3ポイント増えた。35人学級であれば3人ほどの割合となる。増加の背景には発達障害への認知の広がりがあるとみられ、個性に応じた支援策の充実が課題になる。

この状況の背景として信州大の篠山大明准教授(児童精神医学)は読売の取材に答えて「発達障害について教員の感度が高まり、これまで隠れていたものが顕在化してきたと言える」とコメントしています。

はぁっ?

「発達障害」総数は「教師の感度」による恣意的判断で良いのでしょうか?

これは「教師の感度」ではなく「医学的根拠」に基づくべき領域の話です。

まして文科省がとりまとめている実態調査です。

しからば、

日本としてクラスに3名は認知機能に異常があると認定するのか?

現在のペースで発達障害とみられる総数が増加したら、

現状の「クラスに3人」では済まなくなります。

これが実態を表すとしたら、国家が壊れています。

勉強が苦手な子が一定いるのは事実です。

しかし一方で、日本はIQテストで世界1位(2023年)です。

再現性がある認知機能試験で証明されてたファクトです。

日本の基準で世界各国を当てはめたら

クラス3名どころか、「発達障害が多数派」

という倒錯した世界になってしまうのではないでしょうか。

私は俗にいう「発達障害」に該当する症状が無い

という立場に立ちません。

身近な者が「読字障害」を背負っています。

「その苦悩が理解できる」

などとは口が裂けても申せません。

読字障害(ディスレクシア)は一般的な学習障害の一つで、

読み書きにおける困難さや障害を指します。

ディスレクシアは、文字や言葉の理解や処理に関する困難によって、

適切な読解やスペル、文字の認識などが困難になります。

読字障害に対して、いかなる医師・カウンセラーも無力です。

このような個人的背景もあり

「定義なき言葉の一人歩き」があまりに過ぎると考えます。

教育者の端くれとしてとして想うこと。

科学的根拠に基づかない「デタラメ診断ごっこ」はやめるべきです。

これは子供達の人権問題にも繋がる話です。

教師が生徒に対して恣意的に「発達障害」診察を下す能力も、

ましてや権利も科学的根拠もないのです。

現場の教師におかれても、問題をキチンと認識して頂きたい。

例えばこのような書籍に目を通して頂きたいのです。

About the Author

1963年、仙台市生まれ。神戸大学医学部卒業、医学博士。米国セントルイスワシントン大学医学部、獨協医科大学、筑波大学基礎医学系を経て2005年より文教大学教育学部特別支援教育専修准教授、2009年より同教授。2014年より子育て支援事業「子育て科学アクシス」代表。『高学歴親という病』『山中教授、同級生の小児脳科学者と子育てを語る』(山中伸弥氏と共著)(どちらも講談社)など

臨床経験35年間を経た専門医が、

「発達障害の客観的基準がない」

として社会に警笛を鳴らしています。

以下、前回記事を貼り付け。

文科省調査 「発達障害 8.8%」と言うが「発達障害」の定義が。。。

次はある人物の幼少期のエピソードに関する記述です。

幼児期は5歳ごろまで言葉をほとんど発さず、

その後も言葉による表現が著しく苦手だった。

話しても異常にスローな話し方で、両親共に

知的障害【Dyslexia, Mental disability】では?

と考えた。

小学校時代には、

単語のスペルを間違えることも多くみられ、

暗記を必要とする歴史や語学などの科目はかなり苦手であった。

試験全般の結果など非常に悪かった。

9歳になっても適切な言葉を使って文章を作ることが

できなかった。

体を動かすことを極端に嫌がり、

ほかの子どもたちと遊ぶことを苦手にしていた。

そのため一人で家で本を読んだり、

空想にふけっていた。

現代なら「発達障害」に当てはまるのではないでしょうか。

この人物は、アインシュタインです。

「発達障害」の生物学的マーカーはありません

精神科医の中には「発達障害」は誤診が多いことを

誠実に認めている良心派の方々もおられます。

発達障害「専門医の多くが誤診してしまう」理由

そもそも白黒つけられる簡単な症状ではない

岩波 明 : 精神科医

実のところ、著名な精神科医や発達障害の専門医であっても誤診がまれではありません。例えば「うつ病と診断したけれども、発達障害だった」「ASDだと診断したが、本当はADHDだった」などということは、しばしば見られています。

もちろん、私たち自身の診断が絶対に正しいということはありませんし、誤った判断もあることでしょう。

ではどうやって「発達障害」と認定したのか?

学校の先生が決めます。

もちろん主観で決めます。

実際に私はいくつかの高校に出講して来た経験があり、

教師の知り合いもいます。

知る限りこの状況に教師側が問題意識を持っていません。

彼らは、例えば

忘れ物が多い

とかの理由に基づき、

自分の判断で「発達障害」認定をします。

ちなみに私は、小学校の頃から勉強が苦手でした。

特に暗記能力が生まれつき極端に低いのです。

忘れ物も多く、集中力も維持できません。

国語だけは人並にはできたと思います。

当時は「発達障害」という言葉は無かったはずです。

これが良かったのか悪かったのか分かりません。

ずっと落ちこぼれでしたが、

自分の可能性を信じ抜いたとは思います。

それは今でも変わりません。

英語の勉強に関しては

常に絶望しながら、それでも365日努力し続けています。

でも、自分が「発達障害」だと認定されていたら、

英語に賭けて努力を継続することは出来なかったでしょう。

次は政府広報による「発達障害」の定義です。

[https://https://www.gov-online.go.jp/featured/201104/#secondSection]

発達障害って、なんだろう?

政府広報

2021年12月2日

「発達障害」とはどんな障害?

発達障害は、脳機能の発達が関係する障害です。

発達障害がある人は、コミュニケーションや対人関係をつくるのが苦手です。また、その行動や態度は「自分勝手」とか「変わった人」「困った人」と誤解され、敬遠されることも少なくありません。その原因が、親のしつけや教育の問題ではなく、脳機能の障害によるものだと周囲の人が理解すれば、接しかたも変わってくるのではないでしょうか。

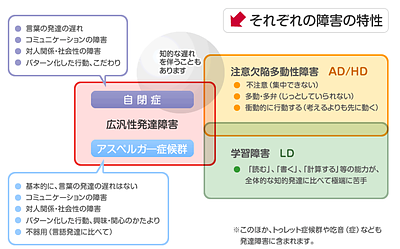

ここでは、発達障害のある人を理解するために、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害など、主な発達障害の特徴を紹介します。なお、発達障害は、複数の障害が重なって現われることもありますし、障害の程度や年齢(発達段階)、生活環境などによっても症状は違ってきます。発達障害は多様であることをご理解ください。

上記は政府による「発達障害」の定義です。

いや、

「発達障害を定義しようとしている公文」

です。

この説明の問題は、

指摘された症状?

いや、特性が

私自身を含めてほぼ地上全ての人に当てはまる

とも言えてしまう点です。

大人はもとより人生の多感な時期に

「コミュニケーション・対人関係 得意でぇーす♪」

などと言ってる子がいたら、むしろ心配すべきでしょう。

そもそも「発達障害」の定義は無いのです。

その事に触れたくないために、

煙に巻くような文面で逃げているのです。

次は [国立障害者リハビリテーションセンター] の定義。

[http://www.rehab.go.jp/ddis/understand/whatsdd/]

発達障害とは

ここでは、発達障害の概要について説明します。

発達障害者支援法において、「発達障害」は「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」(発達障害者支援法における定義 第二条より)と定義されています。

これらのタイプのうちどれにあたるのか、障害の種類を明確に分けて診断することは大変難しいとされています。障害ごとの特徴(とくちょう)がそれぞれ少しずつ重なり合っている場合も多いからです。また、年齢や環境により目立つ症状がちがってくるので、診断された時期により、診断名が異なることもあります。

大事なことは、その人がどんなことができて、何が苦手なのか、どんな魅力があるのかといった「その人」に目を向けることです。そして、その人その人に合った支援があれば、だれもが自分らしく、生きていけるのです。

気が付きましか?

政府広報と全く同一の画像を用いて定義しています。

いや、

まるで定義してるかのように意味の無い文面を書き連ね

苦心惨憺しています。

「勇み足」でしょう。

くしくも、医師が診断出来ないことを自ら暴露しています。

障害の種類を明確に分けて診断することは大変難しいとされています。障害ごとの特徴(とくちょう)がそれぞれ少しずつ重なり合っている場合も多いからです。また、年齢や環境により目立つ症状がちがってくるので、診断された時期により、診断名が異なることもあります。

医師が診断できない「学習障害」を学校の先生が、

およそクラスで3名が発達障害

と「認定」し文科省が結果数値をまとめて公表しているのです。

これを各メディアが無批判に報道しています。

各王手新聞社、テレビ局、通信社の報道によって、

自分の子供が「発達障害」であると誤認する

保護者が出てしまうというリスクを考えて欲しいのです。

実際に、成績がクラスで下から3名に位置している子供は

「発達障害」認定されている可能性が高いです。

そこで、

各大手新聞社、テレビ局、通信社へお願いしたいのです。

社会的影響を考慮し

「発達障害の調査」を報道するならその前に

「発達障害の定義」

をして欲しいのです。

この定義を

【学校】【文科省】【メディア】

がスクラムを組んでごまかしているのではないでしょうか。

上記、国立障害者リハビリテーションセンターの文面に

「発達障害者支援法」という文言が出てきます。

28条までダラダラ続く条文にも

「学習障害の定義」がありません。

[https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/main/1376867.htm]

「学習障害」の定義があるなら、一行で事足ります。

国立障害者リハビリなんちゃらの定義:

「発達障害」は「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」(発達障害者支援法における定義 第二条より)と定義されています。

これが定義だとすると、

★自閉症

★アスペルガー症候群

★その他の広汎性発達障害

★学習障害

★注意欠陥多動性障害

★その他これに類する脳機能障害

が定義できている前提でなければなりません。

これらの定義がなければ要するに、

何にも言っていないのです。

自ら掲げたイラストで、上記疾患の分類範囲が被っています。

なぜか。

・発達障害

・自閉症

・アスペルガー症候群

・その他の広汎性発達障害

・学習障害

・注意欠陥多動性障害

・その他これに類する脳機能障害

の定義が無いために分類不可であることに起因します。

これをごまかさず、客観指標(=定義)を定めたうえで、

法整備や文科省の実態調査発表がなされるべきであると

指摘します。

次はある偉人の言葉です。

この人物に関しては後ほど触れます。

「発達障害」を語る場合、

If you can’t explain it to a six year old, you don’t understand it yourself.

もし、君が6歳の子にそれを説明出来ないなら、君自身それを理解出来ていない。

以上、現状の認知能力測定には問題があることを見て来ました。

ここからは私見で代案提示します。

無論、完璧な手法は存在しませんが、

より測定精度を上げた調査は可能です。

認知能力を客観的に測定するために

広く使用されている方法の1つとしてIQテストがあります。

このテストは一般的に認知能力のさまざまな

側面を測定するために設計されており、

数学的・言語的・空間的推理能力などを含む

課題を提供します。

WAIS(Wechsler Adult Intelligence Scale)や

WISC(Wechsler Intelligence Scale for Children)

などの一般的なIQテストは、

一定の信頼性と妥当性・再現性を持っています。

実際、このテストは、

人口統計学的なデータとの比較や、

医療現場で脳の損傷などにおける認知能力の変化を評価測定

する際に世界的に広く使用されています。

ただし、完璧な測定法はなく、IQテストも

・文化的偏り

・個人差、

・測定限界

などの要因により、

全ての認知機能側面を正確に測定することは難しいとされます。

その他の測定方法としては、

・脳機能のイメージング

・認知心理学の実験

・コンピューターベースの認知タスク

なども世界的に広く使われています。

もちろんそれぞれに測定限界や解釈の問題が存在します。

こうした現状を考えると、

最も精度が高い測定法に依存するよりも、

複数の手法を組み合わせて認知能力を総合的に評価する

ことが客観性の担保につながるはずです。

よって社会的意義、教育現場の負担軽減の観点からも

有益であると考えます。

英文記事を見る前にこちらもぜひ見てください。

アインシュタインの名言

If you can’t explain it to a six year old, you don’t understand it yourself.

もし、君が6歳の子にそれを説明出来ないなら、君自身それを理解出来ていない。

I have no special talent. I am only passionately curious.

私に特別な才能はない。私は熱烈に知りたがりなだけなのです。

The true sign of intelligence is not knowledge, but imagination.

本当の知性の徴候は知識ではない、想像力です。

Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.

人生は自転車に乗るようなものだ。バランスを取るためには、あなたは動き続けなければならない。

If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things. 幸せな人生を送りたいなら、それをなんらかの目標と結びつけよう。人や物とではなく。

3 kids per class in Japan may have developmental problems

クラスに3名は発達障害の疑い

TOKYO (Jiji Press) — Three per class of 35 students in elementary and junior high schools in Japan may have developmental problems such as an attention-deficit hyperactivity disorder, an education ministry survey showed Tuesday.

The proportion of regular class students believed to have developmental disabilities came in at 8.8% of the total in the survey conducted in January-February, up from 6.5% in the previous survey in February-March 2012.

The figure is the share of students judged as having significant difficulties by the ministry based on reports from teachers on sampled students’ learning and behavioral characteristics, not doctors’ diagnoses

The rise in the proportion of students with developmental disorders came as increased awareness among teachers and parents led to more attention for such previously overlooked difficulties, a ministry advisory panel said.

For high schools, the share of students with possible developmental disabilities stood at 2.2%.

The latest survey covered some 90,000 students sampled from public elementary, junior high and senior high schools across the country. Valid responses came from 84.6% of respondents.

The proportion of elementary and junior high school students with difficulties who are judged by their schools as needing special support came to 28.7%, up 10.3 points from the previous survey.

The survey also found that only 10.6% of elementary and junior high school students with possible developmental disabilities are taking special education classes, though the figure was up 6.7 points.

● developmental problems: 発達障害

● attention-deficit hyperactivity disorder: 注意欠如多動障害

● education ministry survey: 教育省の調査

● regular class students: 通常のクラスの学生

● developmental disabilities: 発達障害

● ministry advisory panel: 省の諮問パネル

● high schools: 高校

● public elementary, junior high and senior high schools: 公立の小中高校

● valid responses: 有効な回答

● special support: 特別支援

● special education classes: 特別支援教育のクラス

【東京(時事通信)】―― 教育省の調査によると、日本の小中学校の1クラスあたりの35人のうち、発達障害や注意欠如多動障害などの可能性を持つ生徒は3人いる可能性があることが火曜日に示されました。

1月から2月に実施された調査では、通常のクラスの学生の中で発達障害と考えられる割合は、前回の2012年2月から3月の調査の6.5%から8.8%に上昇しました。

この数値は、教育省が先生たちからの報告に基づいて判断した学生の学習と行動の特性に大きな問題があると考えられる生徒の割合であり、医師の診断ではありません。

教育省の諮問パネルによると、発達障害を持つ生徒の割合の増加は、以前は見過ごされていた困難について、教師や保護者の間での意識が高まり、より多くの関心を引き起こしたためだと述べています。

高校生では、発達障害の可能性を持つ生徒の割合は2.2%でした。

最新の調査は、全国の公立小中高校からサンプリングされた約9万人の生徒を対象としています。有効な回答は回答者の84.6%から得られました。

困難を抱える小中学生の中で、学校が特別な支援が必要と判断した割合は28.7%で、前回の調査から10.3ポイント上昇しました。

調査では、発達障害の可能性を持つ小中学生のうち、特別支援教育のクラスを受講しているのはわずか10.6%でしたが、この数値は6.7ポイント増加しています。

関連するコラム

- 英文記事を読む:国産戦闘機 共同開発 2023-12-17

- 英文記事を読む:★《COP 28》 ★ 産油国で脱炭素議論 シュールなりけり ★ AP通信 ★ 英検5大テーマ 2023-12-02

- 英文記事を読む:中国の原子力潜水艦 2023-11-09

- 英文記事を読む:大谷選手2年連続 MVP! 米国メディア報道:Was Shohei Ohtani Just a Dream? 2023-11-17

- 発達障害の診断基準: ★英語の原文で確認 ★ASD / ADHD 診断基準 2023-12-28

コラムのテーマ一覧

カテゴリから記事を探す

TEX 二井原プロへの

お問い合わせ

マイベストプロを見た

と言うとスムーズです

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。