第65回 冒認(ぼうにん)と「日本特許法の父」清瀬一郎博士

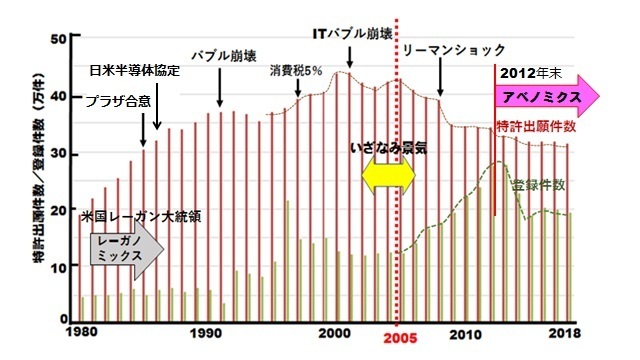

以下の図1に示す特許出願件数の2013年以降の減少の傾向をみれば、アベノミクスの「旧3本の矢」のエンジンたる第三の矢が有効に機能していないことが分かる。

第58回で説明したように我が国は1970年から2005年まで36年間特許出願件数の世界第1位の座を保っていたが2006年に米国に抜き返された。更に2010年には中国にも抜かれ、特許出願件数は世界第3位に後退した。

実は、中国に特許出願件数で敗北した2010年に、我が国の名目国民総生産(名目GDP)も中国にも抜かれ、世界第3位に後退した関連性(相関関係)に十分留意しなくてはならない。日本は1968年から42年間GDP世界第2位の地位を保持していたのである。

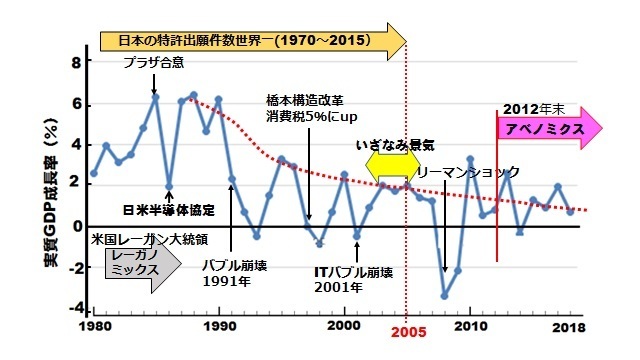

そして、図2に示す実質GDPの成長率(経済成長率)のデータは、消費税を引き上げる度に経済が減速し、我が国の経済の弱体化が次第に進行していることが示されている。

§1 「旧3本の矢」の原動力は技術革新

§2 日本は1970年から2005年まで特許出願件数は世界一

§3 経済成長率と特許出願の件数には相関がある

§4 経済成長率を高くするのは技術革新

§5 特許出願件数を増やして、経済成長率の減少を阻止

§1 「旧3本の矢」の原動力は技術革新

2012年12月に発足したアベノミクスの第一ステージで、3本の矢の経済政策が提唱された。「機動的な財政政策」、「大胆な金融政策」及び「投資を喚起する成長戦略」である。

しかし、この「旧3本の矢」が達成されていない段階で、2015年9月に発足したアベノミクスの第二ステージで、「新3本の矢」が提唱された。「希望を生み出す強い経済」、「夢を紡ぐ子育て支援」及び「安心につながる社会保障」である。

2004年にノーベル経済学賞を受賞したノルウェーの経済学者フィン・キドランド(Finn Erling Kydland)と米国の経済学者のエドワード・プレスコット(Edward Christian Prescott )は、「リアルビジネスサイクル理論(theory of real business cycle)」を提唱している(Kydland and Prescott, 『Time to build and aggregate fluctuations』Econometrica 50, 1345-1371(1982年))。

マネーサプライや物価水準などの名目変数の変動が景気循環を引き起こすのではなく、技術革新の外生的不規則衝撃が景気循環を引き起こし、生産技術等の実質変数(実物的要因)のみが景気循環の要因となるという理論である。

リアルビジネスサイクル(RBC)理論によれば、貨幣(金融政策)は実物経済に対して中立的であり、景気循環に対して影響を与えないということである。キドランドらは、下手な金融政策など打ってはならぬと説いている。変動を政府の金融政策によって安定化させようとしても,かえってパレート最適を崩してしまうというのである。

RBC理論は非現実的であると批判する人もいるようであるが、RBC理論によれば、旧3本の矢のうち「投資を喚起する成長戦略」の実物的要因が重要であるということになる。RBC理論の実物的要因としての技術革新に依拠した生産技術が重要ということになるはずである。

【図1】1880年以降の日本の特許出願件数と登録件数の推移(出典:特許行政年次報告書等特許庁のデータを筆者が収集して加工した)

RBC理論が正しいか、正しくないかは別として、投資を喚起する成長戦略に寄与できる生産技術は特許出願されるはずであり、投資を喚起する成長戦略が機能していれば、特許出願の件数は増えるはずであるが、図1のデータはそうなっていない。

図1の2013年以降の特許出願件数の減少は、「旧3本の矢」の第三の矢が機能していないということを示している。

§2 日本は1970年から2005年まで特許出願件数は世界一

2005年の日本の特許出願件数は42.7万件で、1970年から続けていた特許出願件数の世界第1位の座を保っていた。2005年の第2位は米国で、米国の特許出願件数は39.1万件であった。

2006年になると、日本の特許出願件数は40.9万件まで落ち込み、米国の特許出願件数が42.6万件となったので、36年間維持してきた特許出願件数の世界第1位の座を米国に抜き返されることとなった。

米国はレーガン大統領就任以降のレーガノミクスで、特許政策に力をいれ、1970年に日本に抜かれた世界第1位の座を奪い返そうと必死の努力をしていたのである。米国では、2005年から2014年の間に年間の特許出願件数は47%増加している。

2009年の日本の特許出願件数は34.9万件で、2006年に陥落した特許出願件数の世界第2位の座を保っていた。2009年の第3位は中国で、中国の特許出願件数は31.5万件であった。2010年になると、日本の特許出願件数は34.5万件まで落ち込み、中国の特許出願件数が39.1万件となったので、特許出願件数の世界第2位の座を中国に抜き返されることとなった。

注目すべきは、名目GDPも2010年に中国に抜かれ世界第3位に落ち込んだことである。その後中国は、2012年の特許出願件数が52.6万件にまで上昇し、世界第1位の座を獲得する。

その後、中国の特許出願件数は2015年に110.22万件、2016年に133.9万件、2017年に138.2万件、2018年には154.2万件と、世界第1位の座を維持しながら急速に増大している。

1958年に毛沢東は第2次5カ年計画において、15年で英国を追い越す「大躍進運動」の構想を提唱するが、1990年においては中国の名目GDPは世界第11位で、未だ英国の下であった。1996年になると、中国はブラジル・スペイン・カナダを抜いて第7位になる。そして、2000年にはイタリアを抜いて中国は第6位になる。

更に、2005年にはフランスを抜いて中国は第5位になり、2006年に英国を抜いて第4位になり、2007年にはドイツを抜き第3位になっていた。そして、日本の特許出願件数が中国に抜かれた2010年に名目GDPも中国に抜かれて第3位になったのである。

こう考えると、特許出願件数の変化と名目GDPの変化には相関があることが推測できる。英国の1890年以降の凋落の原因は特許出願件数の減少にあると言われる所以である。

§3 経済成長率と特許出願の件数には相関がある

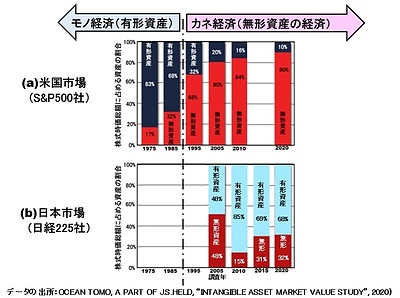

1990年と2018年の中国の名目GDPは1990年の名目GDPの33.6倍になったが日本はたったの1.6倍である。米国は3.4倍である。なぜ日本の名目GDPが1.6倍にしかならなかったかは、図2に示した実質GDPの成長率の減少を見れば分かる。

「名目GDP」から物価変動の影響を取り除いて一国内の総生産額を出したものが「実質GDP」である。「実質GDP」の算出に使われる物価指数がGDPデフレータである:

実質GDP=(名目GDP)/(GDPデフレータ) ……(1)

「実質GDP」が前年度の比べてどの程度上昇したのかを%で表したものが「経済成長率」である:

経済成長率=(当期実質GDP-前期実質GDP)/(前期実質GDP)……(2)

図2は、内閣府の国民経済計算(SNA)サイトのGDP統計のデータを基礎に、筆者が1880年以降について実質GDPの成長率(経済成長率)の変化を示したグラフである。

内閣府SNAサイトは以下のURLである:

https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data.html

【図2】1880年以降の日本の実質GDPの成長率の推移(出典:内閣府のSNAサイトのGDP統計のデータを筆者が編集して加工した)

竹下内閣によって消費税3%が導入された1989年、橋本構造改革によって消費税が5%に上げられた1997年、安倍内閣になって消費税が8%に上げられた2014年には、図2に示したように実質GDPの成長率が急激に減少している。消費税8%は民主党の野田内閣当時の法案であるが、2014年度は成長率=-0.4%のマイナス成長となっている。

図2で重要なのは、消費税が実施され、上げられたとき発生する瞬時のディップではなく、赤の点線で示した長期的な減少傾向である。消費税が実施又は引き上げ後の実質GDPの成長率は一旦急激な減少をリカバリーする増大をするが、その後は次第に低下する傾向を赤い点線が示している。

生産技術等の実物的要因が強固であれば、実質GDPの成長率は、消費税が上げられる前のレベルまで回復できるはずであるが、長期的な目でみると、消費税が上げられる度に、実物的要因が弱体化していることが分かる。消費税が10%に引き上げらた後どうなるかは、図2に示した過去でデータから容易に予測可能である。

そして、2001年のITバブルの崩壊以降、我が国の生産技術等の弱体化は、図1に示す特許出願件数の減少の傾向として現れているのである。

§4 経済成長率を高くするのは技術革新

国民総生産(GNP)統計は1930年代後半の米国で、大恐慌に対処するために考え出されたという。1971年にノーベル経済学賞を受賞したサイモン・スミス・クズネッツ(Simon Smith Kuznets)もその一人で、クズネッツ はGNP統計の父といわれる。

1990年代から国民所得統計は、属人主義に立ったGNP統計に代わって、属地主義に立った国内総生産(GDP)統計が主流になった。米国商務省は、「GDPは20世紀でもっとも偉大な発明のひとつ」と賛辞を送っている。

属地主義に立ったGDPとは、国内の経済主体が生み出した「粗付加価値」の総和である。ここで、「粗付加価値」は減価償却費を含む付加価値である。

粗付加価値=(純付加価値)+(減価償却費)……(3)

純付加価値=(営業利益)+(動産不動産賃貸料)+(人件費)+(租税公課)

+(特許権使用料)+(純金利費用)……(4)

給与総額=(人件費)-(福利厚生費) ……(5)

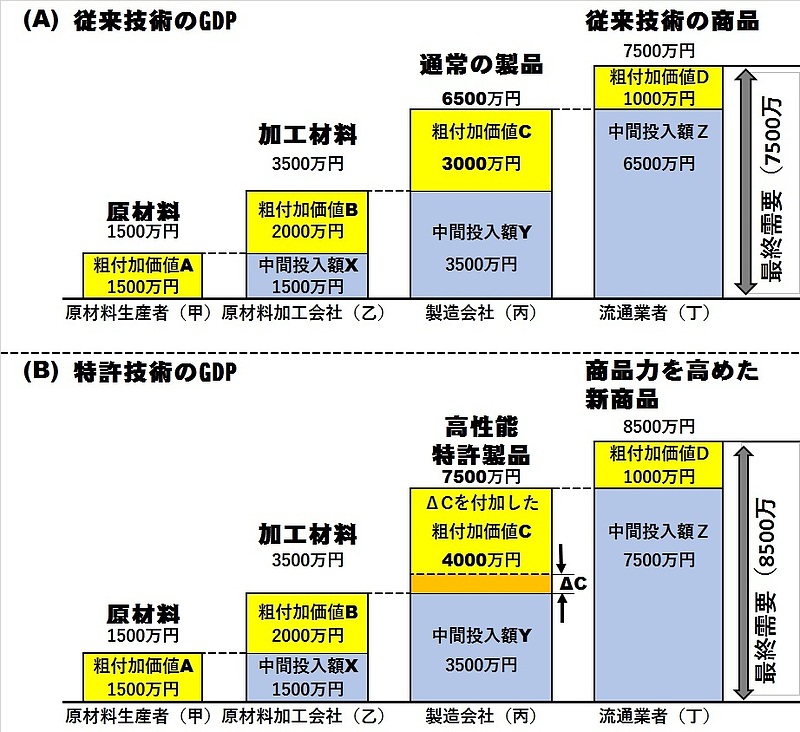

図3(A)及び図3(B)に示す単純化したモデルでは、黄色で示した四角が各産業に於ける粗付加価値を示している。図3(A)は従来技術の商品が販売されるときのGDPがどのように計算されるかを示す。

図3(A)は、原材料生産者として林業従事者甲が原木を生産し、原材料加工会社である製材会社乙が材木に加工し、従来技術の製造会社である家具製造販売会社丙が家具を製品(通常製品)として製造し、流通業者であるデパート丁が従来技術の商品としての家具を最終需要者に販売するという単純化したモデルである。

【図3】GDPは各産業の付加価値の総和

従来技術のモデルの場合、林業従事者甲が原木を1500万円で製材会社乙に販売すれば、製材会社乙の原価が中間投入額X=1500万円となる。林業従事者甲が生産した粗付加価値は1500万円である。原木を材木に加工することにより2000万円の粗付加価値が発生したとすれば、加工材料として材木の価格は3500万円になる。

3500万円の材木を、従来技術で製造している家具製造販売会社丙が粗付加価値としての3000万円を付加して家具を従来技術の製品として製造したとする。家具製造販売会社の原価となる中間投入額Y=3500万円となる。この家具を流通業者であるデパート丁が7500万円の商品として最終需要者に販売すれば、デパート丁の粗付加価値は1000万円で、デパート丁の中間投入額Z=6500万円である。

図3(A)に示した従来技術のモデルの場合のGDPは、以下の(6)式で計算される:

GDP(従来)=粗付加価値A+粗付加価値B+粗付加価値C+粗付加価値D

=1500万円+2000万円+3000万円+1000万円=7500万円 ……(6)

(6)式のGDPの計算には図3(A)で灰色の四角で示した中間投入財X,Y,Zの取引は含めない。その理由は,中間投入財X,Y,Zの取引を加えると、同じ物を2度足す二重計算になるからである。

図3(B)に示した特許技術のモデルの場合も林業従事者甲が原木を1500万円で製材会社乙に販売すると仮定する。この仮定では、製材会社乙の原価が中間投入額X=1500万円となる。林業従事者甲が生産した粗付加価値も1500万円であるとする。原木を材木に加工することにより2000万円の粗付加価値が発生したとすれば、加工材料として材木の価格は3500万円になる。

図3(B)では、家具製造販売会社丙が新たな製造技術を開発し、特許技術により高性能な家具を製造可能になったと仮定する。この仮定では、3500万円の材木を、特許による製造技術によって、製造される家具の実質的な価値が高められ、家具製造販売会社丙が粗付加価値としての4000万円を付加して家具が特許技術の製品として製造したとする。

図3(B)において橙色で示したΔCが、家具の実質的な価値が従来技術の家具よりも高められたことを示す。

図3(B)でも、家具製造販売会社の原価となる中間投入額Y=3500万円である。図3(B)に橙色で示したΔCがなく、家具の価格が7500万円になったのであれば、それは物価が高くなったことになるが、ここでは物価の上昇は考慮しない。

この実質的な価値が高められた高性能な家具を流通業者であるデパート丁が、粗付加価値は1000万円を付加して8500万円の新商品として最終需要者に提供することになる。デパート丁の中間投入額Z=7500万円である。

図3(B)に示した特許技術のモデルの場合、GDPは以下の(7)式で計算される:

GDP(特許)=粗付加価値A+粗付加価値B+特許による粗付加価値C+粗付加価値D

=1500万円+2000万円+4000万円+1000万円=8500万円 ……(7)

図3(B)のモデルでは、家具製造販売会社丙が新たな製造技術を開発し、特許技術によって、橙色で示したΔC分だけ実質的な家具の価値を高められている。特許技術によって商品力を高めた新商品を販売したため、産業界全体の粗付加価値の総和としてGDPが成長したことが分かる。

(4)式の特許権使用料は他社の開発した特許権を使用する費用である。自社の開発した特許権を用いるのであれば(4)式の営業利益及び人件費の増大となる。人件費が増大すれば(5)式から給与が増大することになる。

特許の開発により図3(B)の橙色で示したΔC分だけ純付加価値額が増大すれば、給与が増えることになる。この20年間で欧米諸国の給与は2倍程度になった。しかし、日本の給料は増えていない。

中小企業の経営者の中には、特許出願に費用を使うなら、その分を従業者の給与に割り当てたいという方もおられる。王道は特許技術により自社の純付加価値額を増大して、その分を従業者の給与に充当することである。

なお、図3(B)は簡略化したモデルであるが、実際には1次産業、2次産業、3次産業のそれぞれに技術革新と特許出願があるはずである。

§5 特許出願件数を増やして、経済成長率の減少を阻止

話を単純化し、国内の経済主体が生み出した1種類の製品しか生産していないとするとする。この単純化したモデルでは

GDP=(製品の単価)×(製品の個数)……(8)

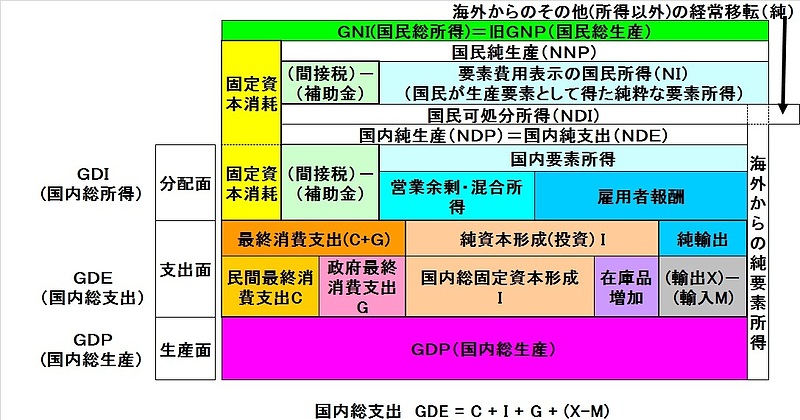

現在日本の人口は減少傾向にあり、消費者、需要者の人口も減っている。図3に示した生産面から見たGDPと、分配(所得)面から見たGDIと、支出面から見たGDEが同じ値になることを三面等価の原則という。

【図3】三面等価の原則を含む国民所得の諸概念

需要者の人口が減少すれば、売れる製品の個数は減少する。三面等価の原則を考慮すれば、製造しても売れなければ意味がないことになる。よって、従来技術の製品の単価が一定ならば、(8)式から製品の個数が減少すればGDPが減少する。

(8)式の「製品の単価」とは名目的な物価ではなく、商品力を高めることが可能な製品の実質的な価値である。特許技術によって、製品の実質的な価値を高めることが重要である。

図2に示したように、消費税が始めて実施されたときと消費税が引き上げられたとき、毎回、GDPが急激に減少するディップが発生しているのは、商品が売れなくなったことを示している。商品が売れなくなったことを挽回するには、技術革新により、商品力の高い商品を売るしか、現在日本には道は残されていないのである。

令和の時代は製品を大量に造る時代ではなく、商品力の高い製品が求められている時代である。

野口悠紀雄先生は、「経済を成長させるためには、人口(労働力)が増えるか、資本の蓄積が進むか、あるいは技術が進歩することが必要です」と言われているが(野口悠紀雄著、『世界経済入門』、 講談社、p.37、2018年)、日本は人口が減る一方である。

野口先生の指摘の2番目の「資本の蓄積」は、このコラムの第49回の図1及び図2を用いて説明したとおり、技術の進歩に依拠している。 よって、結局、3番目の「技術の進歩」しか、日本の経済を成長される方法は、残されていないことになる。

https://mbp-japan.com/aomori/soh-vehe/column/5014352/

したがって、特許出願件数を増やして、特許技術の進歩により我が国の産業界を活性化しなければ、経済の成長率は次第にゼロに近づき、マイナス成長とならざるを得ない運命にあることを十分認識すべきである。

1990年と2018年を比較して現在世界第3位の日本の名目GDPは1.6倍でしかないが、4位のドイツが2.5倍、5位の英国が2.4倍、6位のフランスが2.2倍の成長である。そして、7位のインドが8.3倍であり、12位の韓国が5.8倍であるので、世界第3位の地位も危うくなりつつあることに気がつかなければならない。

それどころか、2012年に経団連の21世紀政策研究所(森田富治郎所長)が発表した長期経済予測では、日本は30年代以降にマイナス成長に転じ、効果的な成長戦略を実施しなければ先進国から脱落しかねないとの見通しである。

明治時代の初頭において、我が国の科学技術は、英国の物理学の大御所ケルヴィン(Kelvin)卿から「世界の工学の中心は日本に移った」と讃えられていたことを拙著「反骨の風土が独創の力となったのか」で紹介した。

https://www.amazon.co.jp/%E5%8F%8D%E9%AA%A8%E3%81%AE%E9%A2%A8%E5%9C%9F%E3%81%8C%E7%8B%AC%E5%89%B5%E3%81%AE%E5%8A%9B%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%AE%E3%81%8B%E2%80%95%E6%98%8E%E6%B2%BB%E7%B6%AD%E6%96%B0%E4%BB%A5%E9%99%8D%E3%81%AE%E6%9D%B1%E5%8C%97%E5%9C%B0%E6%96%B9%E3%81%AE%E7%A7%91%E5%AD%A6%E6%8A%80%E8%A1%93-%E9%88%B4%E6%9C%A8%E5%A3%AF%E5%85%B5%E8%A1%9E/dp/4434251589

拙著に記載したとおり、大正時代においては、アルベルト・アインシュタイン( Albert Einstein)が東北大学をライバル視していた。この明治から大正に流れる独創研究の系譜は昭和の時代に入り、西澤潤一博士(東北大学第17代総長)に引き継がれていた。しかし、晩年の西澤先生は平成の時代の独創研究の停滞を嘆いておられた。

西澤先生の懸念された独創研究の停滞は、図2の特許出願の件数の減少に明確に現れている。

令和の時代の若手の研究者の奮起による我が国の経済の活性化を願う次第である。図1のデータは、我が国はエンジンが壊れかけた船に近いことを示している。エンジンが壊れかけた船で消費税10%という荒海にこぎ出すのは極めて危険である。

2012年の旧3本の矢のうち、第一及び第二の矢は政府と日銀の処理できる事項であるが、第三の矢は我が国の経済主体である各産業に技術革新が生まれないかぎり、「投資を喚起する成長戦略」とはなり得ないことは明確である。

この意味でRBS理論の指摘は当を得たものといえよう。特許出願が減少している技術革新の低調な状況で打ち出した2015年の「新3本の矢」は、弱体な経済主体を基盤とする経済政策であり、アベノミクスは砂上の楼閣となるであろう。

特許出願の活性化が急務である。

辨理士・技術コンサルタント(工学博士 IEEE Life member)鈴木壯兵衞でした。

そうべえ国際特許事務所は、発明や考案に至る前の種々の創作活動のご相談や、権利化可能な明細書の作成をお手伝いします。

http://www.soh-vehe.jp