売上を“10倍”にする会議 スーパーの生産性を簡単にアップさせる1つの方法!

「コロナ下の戦略的ロス対策」ロス対策の基本と応用について

ロスとは、お金や時間の損失。また、それらを逃すこと。

スーパーマーケットにおいては、商品ロスだけでなく、人時ロスは、固定費と同じ意味を持つ。1%のロス削減は、1%の営業利益アップになるのであるから、大きな経営課題であると考えるべきである。

ロスを削減することについて、特に重要なことは、実績データの検証力と、現場のオペレーションを正しく観ることのできる観察力(視点)、そして改善力だ。

現場の行動の結果として多くの実績数値が出ている。しかし、見識が甘いと問題を発見することが出来ない。つまり、各種のデータを『価値情報化』できないのである。

そして、現場で日々起こっている現象に対して、その出来栄えを判断することが出来ない状態や、実績データで問題を見付けても、現場でその課題を特定して改善行動を取ることがてできなければ、ロスは定量的に永遠に減ることは無い。

私は、業務改善コンサルタントの視点で、ロスを『固定経費』であると考えている。

ロスは、損益計算書上には出てこないが、粗利益を確実に低下さる。また、人件費などのロスは、経費を押し上げる。

であるから、営業利益に大きく影響して、戦略実行力や競争力に大きく関わることになる。

コロナ禍特需のように、売上や粗利がアップしても、ロスを垂れ流せば、営業利益率は、低位に推移することになる。

当然、アフターコロナで、売上が低下すれば、ロスによって粗利益は低下し、人件費率は高くなり、営業利益が低下することになる。

1.コロナ禍で売れているときのロス対策の注意点や具体的な対策

コロナ禍特需の様に、災害によって売上がアップする場合は、店側が変化したのではなく、お客の行動が変化している状態であるから予測が立てにくい。カテゴリーによっては、売れ行きに大きな変化が現れる。

この様な状態のときは、アイテム別、カテゴリー別の欠品(機会ロス)と、作り過ぎ、出し過ぎによる値引きロスや廃棄ロスが問題になる。

ニーズの変化を早期に読み取り、経営者の方針転換は言うまでもなく、バイヤーの折衝交渉力と、現場の単品管理力、そして対応力が問われることになる。

当然のこととして、ベンダーとバイヤー(個人と個人)の信頼関係の構築(調達力)が、日ごろから出来ているか否かは、結果に大きな差を付けることになる。

粗利益高の前年対比を意識する

コロナ禍で売上がアップしているときに注意したいことは、売上と粗利益の伸び率の差だ。

『売上高前年対比<粗利益高前年対比』の状態になっていれば、販売量は伸びるのであるから、基本的には、ロス率としては低下して、粗利益率はアップすることになる。

しかし、この常態になっていなければ、欠品(チャンス・ロス)や商品ロスを多く抱えていることが考えられる。いわゆる数量管理が出来ていない状態である。

対策としては、開店時から夜間にかけての欠品状況の確認と、陳列量や補充量を増やすための『作業指示(書)』の適切な修正指示が必須である。

また、午前ピーク終了時の売場確認と併せて、POSのフラッシュデータの確認を行い、単品別の加工(補充)量のコントロールを行うことによって、チャンス・ロスを削減できる。

営業利益高の前年対比を意識する

部門別損益(計算書)を確認することが、社内の仕組みになっているかが重要なことである。

コロナ禍で、「客数は減ったが、客単価が大幅にアップして、結果として、売上高がアップした」という店舗が圧倒的であったと思う。

衛生管理や感染対策などの作業が、新たに増えた半面、客単価や粗利益率がアップしたこと

、そして、チラシ広告などの販促費の削減などによって、営業活動全般の投資効率は確実に上がっているはずだ。

当然、部門別損益計算書で、『粗利益高前年対比<営業利益高前年対比』の常態になっていることが、重要である。

コロナ禍で売上を落とした惣菜部門を除き、結果が、『粗利益高前年対比=営業利益高前年対比』か『粗利益高前年対比>営業利益高前年対比』の常態であれば、商品ロスや人時ロスが考えられる。

売上がアップしても、普通、固定経費は一定で増えない(コロナ禍で販促費全体は低下)。

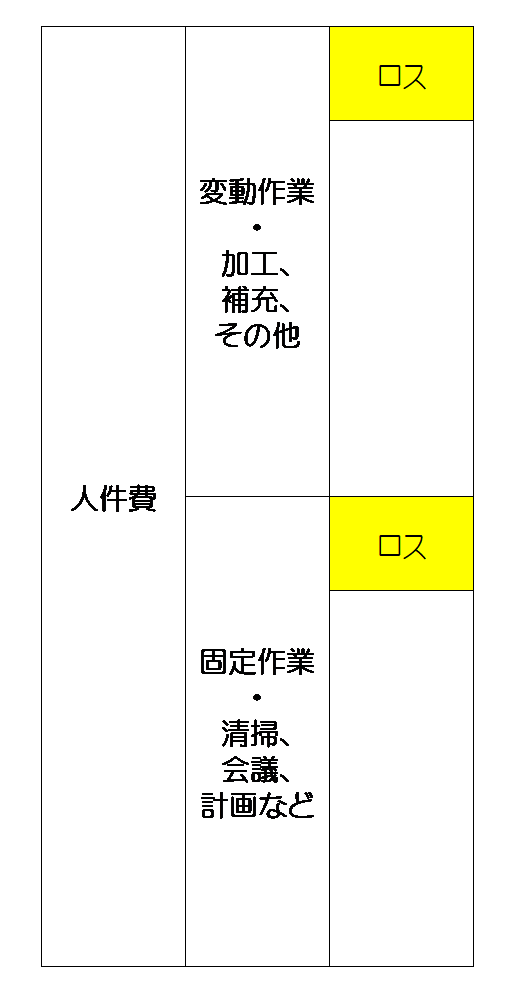

問題は、人件費である。固定作業と変動作業の内、客数や売上の増減によって増減する、加工や補充、売場メンテナンスなどの変動作業が問題だ。

過剰な人時投入を招かないように、現場作業の処理状況確認と稼働計画書によって総人時をコントロールして、人件費を適切に保つことが重要だ。

欠品を無くす

欠品は言うまでもなくチャンス・ロスであり、お客の不満のトップにも来る。そして、会社も大きな損出を被ることになる。

特に、コロナ禍のように、客単価が伸びている状態のときは、現場の担当者の持つこれまでの感覚以上に、売場の商品が売れて、在庫が減っていく。

変化が起こっているときには、今まで以上に、売場の確認作業をこまめに行い、時間帯別のフラッシュデータやベストレポートなど、POSデータの確認頻度を上げる必要がある。

数量管理の技術レベルを上げるためには、これらの定性データと定量データをこまめに確認して、変化を読み取って判断し、適時作業指示を出すというスピード対応が求められる。

仕入れ業務については、先述したように、ベンダーとの信頼関係の構築や折衝交渉力がバインング力としてものを言うことになり、欠品の確立を減らすことに繋がる。

実績事例で説明しよう。

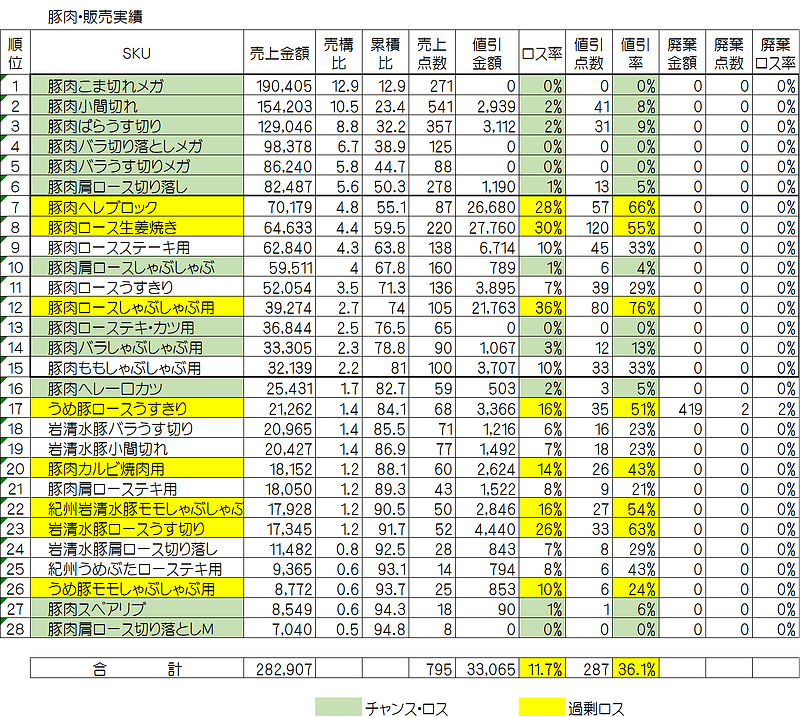

【表・1】は、クライアントの豚肉のカテゴリーの単品売上高順のデータで、ロス管理表として活用している。

緑色の部分は、チャンス・ロス(機会損出)の多いSKU。黄色の部分は、値引きロスが過剰に出ているSKUとなっている。

そして、太枠が、売上構成比累積上位50%以上、そして、80%以上となっている。

特に、売上高上位50%のSKUにおいて、ロス率が0%から2%(値引率0%から9%)という結果であり、相当な金額のチャンス・ロスが出てしまっていることが解る。

また、このような部門では、数量管理が適切に出来ていない(スキル不足)場合が多く、黄色の枠のSKUのように、出し過ぎ、作り過ぎによって、値引きロスも過剰に発生してしまう。

要するに、単品管理が全くできていないということになる。

対策としては、表のように、POSデータを、目的を持った価値情報に変えて活用し、SKU単位で改善を加えていくことである。

おそらく、修正作業を1~2週間程度実行することで、5%程度のロス削減が実現できるものと考える。

そしてさらに、50%の売上高構成比を占める上位SKUが、豚肉全体の売上高を押し上げて、値引きロスの削減と合わせて、大幅な粗利益アップが期待できる。

【表・1】

2. アフターコロナで売上低下、その時のロス対策

コロナ禍も、すぐに感染が落ち着いてくることは考えにくい。しかし、何時とはまだわからないが、いずれ落ち着く。

相変わらず出店のスピードを緩めない、食品を低価格で販売するドラッグストアやディスカウト・ストアの進出による価格競争。

一方で、生協など宅配サービスの拡大と定着。そして、オンラインショップの拡大などコロナ禍によって競争激化が進む。

ロスの正しい理解とその削減行動は、競争力に重要な意味を持ち、大きな経営課題である。

値引きロス、人時ロスの発生

販売量が減ってくる段階になると、生鮮品や日配品などの値引きロスや廃棄ロスが拡大しやすい。

そして、値引きや廃棄など、その処理作業の人時ロスも問題になってくる。

売上が増えたことによって、緩んだ人時管理を修正し、人件費のコントロールを適切に行うことが重要だ。

値引きロスの改善には、下の実績事例を参考に説明する。

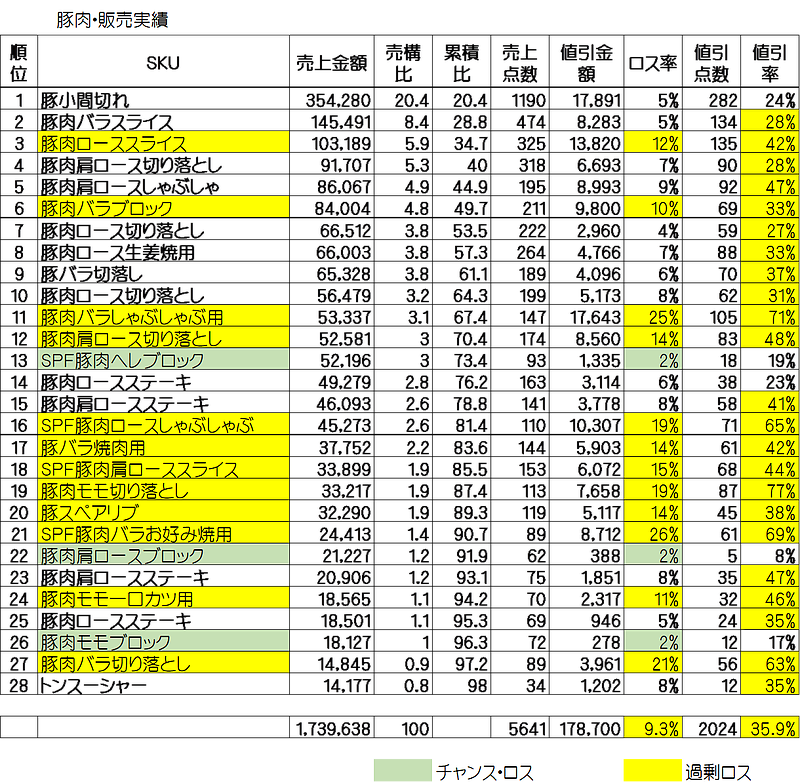

【表・2】は、表1とは別のクライアントの豚肉のカテゴリーの単品売上高順のデータで、同じくロス管理表として活用している。

売上高上位28SKUのほとんどに、値引きが多く発生していることか解る。

その中でも、売上高上位で、10%以上のロスが発生している。それらのSKUから、優先順位を付けて、改善に取り掛かることが必要である。

具体的な対策としては、定期的な陳列在庫の実地確認と、POSのフラッシュデータやベストレポートの確認によって、適正な陳列量を割り出して、『作業指示(書)』の修正を行うことが必須である。

この表からは、ロス率(値引金額÷(売上高+値引金額))と値引率(値引点数÷販売店数)との関係が、SKU単位で読み取れる。

人気のあるSKUは、値引率が高くてもロス率が低いことが解る。値引きのタイミングなども関係するが、ロス管理には、重要なことであるので、正しく理解しておく必要がある。

【表・2】

【表・3】

どちらにしても、値引き率が高いということは、作り過ぎ、出し過ぎ、そして、値引き作業による、ムダな作業工数を発生させていることに変わりはない。

商品ロスと人時ロスを削減する、FLコストの低減の意味でも、単品管理の技術向上は、部門の営業利益拡大には必須である。

表③を見てもらえば解るように、ロスを削減することにより、人件費は確実に減らせる可能性が高い。

特にオペレーション全体の管理が出来ていない店舗では、FLコスト低減の効果は大きく、営業利益を大幅に拡大せる。

戦略実現のためにロスを潰す

コロナ禍のパンデミックによって、デジタル化が一挙に加速した。

そのことから、本来なら何年もかかる、であろうオンライン販売が短期間で成長し、消費者もそこで購入することへ慣れてきている。

そして、消費者は、品ぞろえや低価格といったことだけではなく、『買い物時間のロス』に気付いてきていると考えられる。オンラインショッピングに慣れた消費者は、時間とお金の使い方が、間違いなく上手くなって来ている。

スーパーマーケットでも、ライフストアとアマゾン。西友と楽天といった大手企業同士が提携している。今後、関東や関西の首都圏で確実に売上を拡大していくであろう。

それに対して、リアルの店舗は、「楽しいこと」「面白いこと」といったお客の価値体験にフォーカスして、コンセプトを持った商品や提案のある売場づくりが、これから重要であると私は考える。

ここのところでチャンス・ロスを起こさないように、商品戦略の策定と実行が求められる。

そういう意味では、規模の小さい会社にも大いにチャンスがあると言える。業務改善の行動を取ることを怠らなければ・・・。

戦略行動に集中するためには、在庫の適正化や数量管理を徹底して商品ロスを徹底して減らすこと、そして、人時ロスを減らすためには、作業改善や在庫削減など、オペレーション全体の改善、そして、ルーティンの店内作業種、作業工数を徹底して減らし、そもそもロスの出にくい体質になることを考えることが重要だ。

その意味からも、本部も店舗も、信頼できるベンダーにアウトソーシング(社外化)することは重要な意味を持つ。

ロスを『固定経費化』しないこと

業務改善を行う上で、ロスの削減は、実践的マーケティングと並んで重要な改善課題である。

過剰在庫に起因する、汚損破損、値引き廃棄、ムダな関連作業など、これらすべてがロスである。

そして、これらのロスに起因するムダな作業は、人件費のロスを日々垂れ流すことになる。

また、カートの活用、定位置管理、レイアウト、作業スキル、人員配置計画など、オペレーション全体の遂行レベルが低いと、人時ロスは年間膨大なものとなる。

これらの改善を避けていると、『固定経費化』することになる。

コロナ禍を経験して、レジ部門の改革も進むだろう。

セミ・セルフ・レジの導入で、精算効率は格段に上がった。

そして、国のキャッシュレスの推進策とコロナ禍が重なって、キャッシュレス決済比率が高まった。

また、一度は鳴りを潜めたフル・セルフ・レジが、非接触型であることからお客の支持を得て、存在感を増して来るだろう。

レジの専有面積が広くなり、その分売場は狭くなるが、レジの投入人時を格段に抑えられることから、作業ロスの削減効果は高い。

ロスは、『固定経費』と同じであり、生産性を確実に低下させて、競争力を弱めることになる。

高ロスという基礎疾患を持ったスーパーマーケットは、少しでも早く業務改善の活動に取り掛かるべきである。