第24回 東北帝国大学系の研究者を基軸として日本の科学技術が進歩した

2025年9月19日に青森市で開催された「つながる特許庁 in 青森」のパネルディスカッションで「知的財産権ではなく、知的財産で良いんだ!!」という大変に心配な発言があった。自社の「らしさ」が知的財産になり得るが、その「らしさ」は自社の「強み(コアコンピタンス)」となる本物の「らしさ」か、勘違いの「らしさ」であるかを確認する作業が必要である。孫子が指摘するように、本物の「らしさ」を確認するためには、他社の知的財産権に無関心ではいられない(彼知己知百戦殆)。

パネラーは、知的財産基本法第2条の趣旨や、2025年ノーベル経済学賞を受賞したJ.モキイア(Mokyr)教授の経済成長の3要因を理解していないように筆者には思われた。

確かに知的財産権は、知的財産に含まれる下位概念ではあるが、知的財産権と知的財産では財務諸表に反映する効果や力が異なる。

A.G.ラフリー(Lafley)とR.チャラン(Charan)は、「イノベーションは業績(財務諸表)に反映されて、初めて完了する」と述べている。重要なことは、知的財産には「強い知的財産」と「弱い知的財産」があり、知的財産権にも「強い知的財産権」と「弱い知的財産権」があるという無形資産の本質である。無形資産の本質を理解し、企業の「らしさ」としての強い知的財産や強い知的財産権を用いる努力を伴わなければ知的財産経営は成立しないし、日本の経済を復活させることはできない。

経済学者L.オロウスキー(Wolowski)は、登録され公開された知的財産権と社会は契約していると説明している(後編第86回の§6参照。)。即ち、「我が社は知的財産権などとは関係がない」という言動には過失が推定される、という法律上の規定があることを理解する必要がある。先ずは、孫子の謀功篇の教えに従い、他社の「知的財産権」がどのようなものであるかを知ることが、知的財産経営における第一歩である。

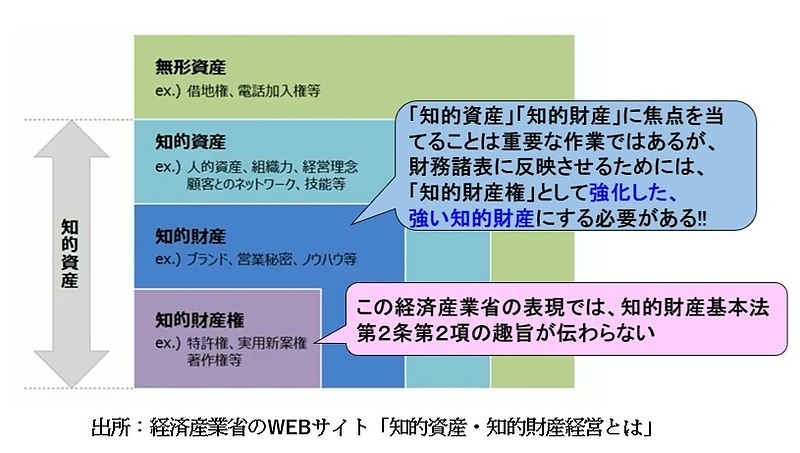

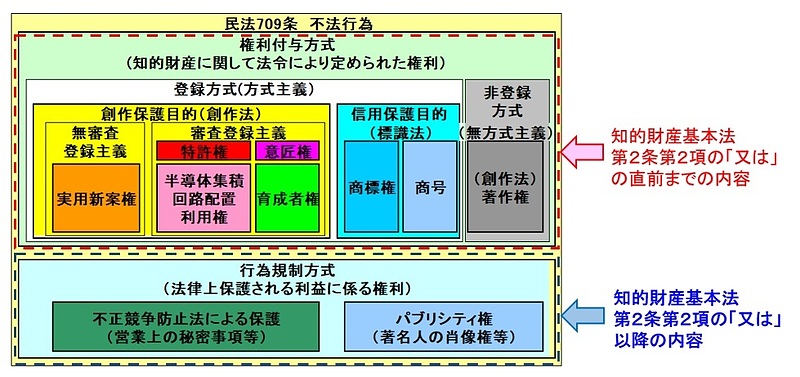

§1、誤解されやすい経済産業省のWEBサイトの図:

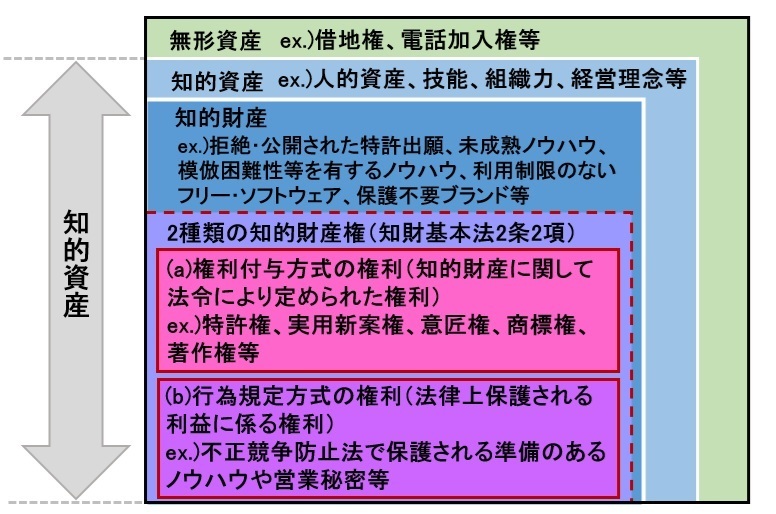

経済産業省のWEBサイト「知的資産・知的財産経営とは」の「知的財産権、知的財産、知的資産、無形資産の分類イメージ図」には、図1のような4つの矩形を重ねた包摂関係を示すダイアグラムが提示されている(図1に附した青色とピンク色の吹き出しは、経済産業省のWEBサイトのダイヤグラムに対し筆者が、注釈として附したものである。)。

経済産業省のWEBサイトは、「『知的財産』とは、……(中略)……。これは、特許やノウハウなどの『知的財産』だけではなく、組織や人材、ネットワークなどの企業の強みとなる資産を総称する幅広い考え方であることに注意が必要です」と説明している。

しかし、図1に引用した4つの矩形からは、「知的財産」はブランド、営業秘密、ノウハウ等であり、一番小さな矩形で示された「知的財産権」は、ブランド、営業秘密、ノウハウ等以外の特許権、実用新案権、著作権等であるかのように解釈される畏れがあるので、経済産業省のWEBサイトは説明不足であるように感じる。

【図1】知的財産基本法第2条の趣旨が正確に反映されていない表現

2002年2月に小泉内閣が「知財立国」宣言をしたこと受け、2002年11月に知的財産基本法が制定された。

知的財産基本法第2条第1項は、「この法律で『知的財産』とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう」と規定している。

第1項に対し、知的財産基本法第2条第2項は、「この法律で『知的財産権』とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう」と規定している。

図1に引用した大きさの異なる4つの矩形を重ねたダイアグラムからは「知的財産権」とは特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権等であり、「知的財産」とは特許権、実用新案権、著作権等以外のブランド、営業秘密、ノウハウ等であるかのようなイメージを受ける恐れがあるが、このイメージは正しくない。

2002年から電通の顧問されているD.A.アーカー(Aaker)は、ブランドには5つの構成要素があるとし、その5番目は商標・意匠・特許等の法的部分であると説明している。D.A.アーカーの説明の法的部分ということを考慮すると、ブランドは、知的財産基本法第2条第2項の知的財産権に分類され、図1の1番小さい矩形に対応する。

一方、消費者庁が管轄している特定保健用食品(トクホ)、栄養機能食品及び機能性表示食品の表示は、5番目の構成要素の法的部分がなくても、D.A.アーカーが1~4番目の構成要素として指摘するブランド認知、ブランドロイヤルティ(愛着)、ブランドイメージ(知覚品質)やブランド連想(心理的・感情的)の力を与える。例えば、機能性表示食品の表示は、安全性と機能性に関する科学的根拠を消費者庁に届け、受理の際には消費者庁の確認を受ける手順を経て一定の透明性が確保されているので、消費者に安心と信頼感を与え、同一市場にある一般食品との差別化するブランドとなる。

機能性表示食品のパッケージには、「機能性表示食品」という表示と共に、消費者庁から公表時に付与される届出番号を記載しなければならないが、これらのパッケージの表示により、ブランドの1~4番目の構成要素が実現できる。

よって、ブランドは図1の一番小さい矩形に属するものと、2番目に小さい矩形に属するものがあることになる。2番目に小さい矩形に属するブランドには、法的な独占権を規定する明示の条文が存在しないが、知的財産基本法第2条第2項によって、「法律により保護される利益に係る権利」として、知的財産権として保護され得るので、図1の一番小さい矩形に属するブランドとなり得る。

一般には、法的な保護を一定期間受けた累積的な効果として、ブランド認知、ブランドロイヤルティ(愛着)、ブランドイメージ(知覚品質)やブランド連想(心理的・感情的)が商品やサービスに対して構築されるはずである。

図1の2番目に小さい矩形に示された営業秘密とノウハウも、知的財産基本法第2条第2項で規定された知的財産権として保護される利益を有する権利であるので、図1の一番小さい矩形に属するものとなり得る。

§2 強い知的財産の範囲は、知的財産権の領域に略重なる:

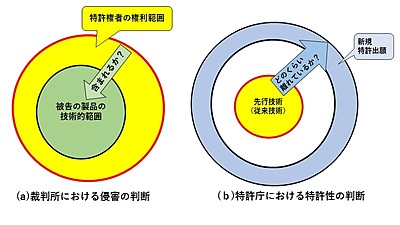

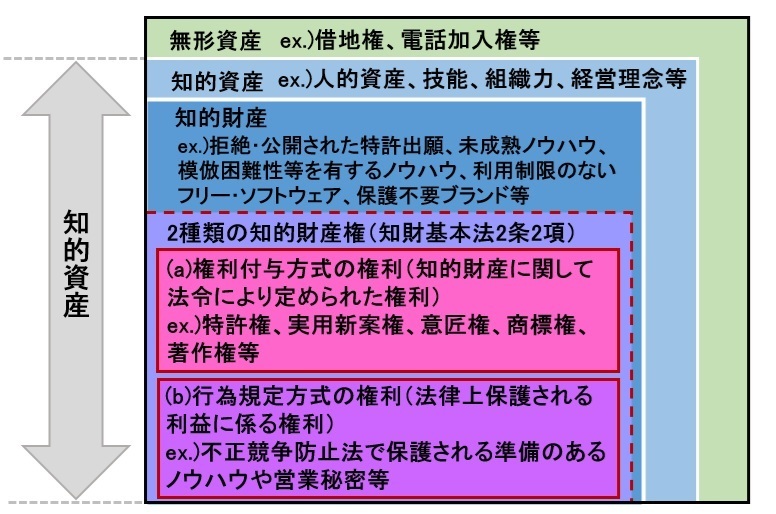

図2に示すように、知的財産基本法第2条第2項の「又は」以降に規定している「法律上保護される利益に係る権利」には、図1に示した知的財産としての「ブランド、営業秘密、ノウハウ等」が含まれ得るので、図1の表現には注意が必要になるのである。

【図2】一般に権利付与方式は強い権利になるが、行為規制方式は弱い

冒頭で述べたとおり、自社の「らしさ」を知的財産経営に用いるためには、その「らしさ」は、自社のコアコンピタンス(core competence)となる本物の「らしさ」である必要がある。「コアコンピタンス」とは、企業が持つ他社には真似できない競争優位の源泉となる、知的財産経営の核となる能力である。

「企業のコアコンピタンス」は、ロンドン・ビジネス・スクールのG.ハメル(Hamel)教授とミシガン大学のC.K. プラハラード(Prahalad)教授が、1990年のハーバード・ビジネス・レビュー誌の論文「The Core Competence of the Corporation」で初めて提唱した概念である。

図2から分かるように、行為規制方式の知的財産権である営業秘密やノウハウ等は、知的財産基本法第2条第2項が規定する不正競争防止法等の法律により保護される利益に係る権利である。知的財産基本法第2条第2項により保護されて、始めてコアコンピタンスとなる本物の「らしさ」になり、その本物の「らしさ」が自社が展開する製品やサービスの競争力を支えるスキルや技術等になるはずである。

プロクター・アンド・ギャンブル)社の元会長A.G.ラフリー(Lafley)とビジネスコンサルタントのR.チャラン(Charan)は、

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

発明とは、新しいアイディアが製品やシステムなどの形になったものである。一方、イノベーションとは、新しいアイディアが収益を生み出す形に変わることを言う。……(中略)……特許数と業績の間には何の相関関係もない。客が製品を買い、お金を払い、くり返し買ってくれない限り、それはイノベーションではない。……(中略)……業績に反映されてはじめて、イノベーションは完了したと言えるのだ。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

と述べている(A.G.ラフリー、ラム・チャラン著、齊藤聖美訳、『ゲームの変革者

--イノベーションで収益を伸ばす』、2009年、日本経済新聞社)。

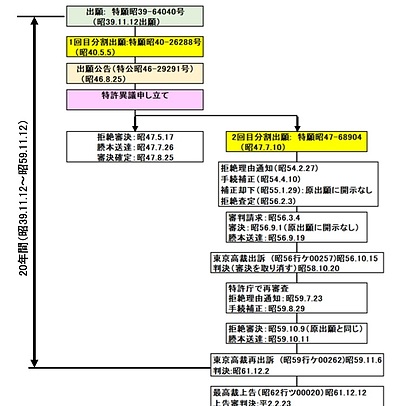

我が国には、48年間ではあるが、知的財産による収入を収益のすべてとし、職員の給与を含むすべての支出を知的財産収入により賄っていた財団法人が存在していた:

https://suiyosha.hondana.jp/book/b651302.html

及び

https://www.amazon.co.jp/dp/486728114X/

製品を販売せず、知的財産による収入のみで経営することは極めてむずかしく、この財団法人は2008年に解散している。

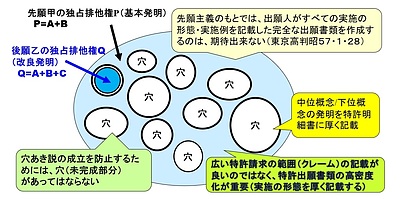

キヤノン株式会社の特許法務本部長をされていた丸島儀一先生は、「いかにその周辺までをも保護した“いい権利”にするかが特許の人間の仕事。最初のアイディアの権利を相手はどうかいくぐるか、だとすればこういう変形があり得るのではないか」と考え、輪を広げて権利化する。そうすれば最初に生まれた権利よりずっと広く使えるものとなります。ここまでしないと本当にいい権利とは言えない。」と言われている。

丸島先生は、業界内部の競争を考えると、輪を広げた権利化ではないと、本当に強い知的財産権とは言えないと説示し、知的財産権を業績に反映させる道を示されている。A.G.ラフリーらは「特許数と業績の間には何の相関関係もない」と言っているが、キヤノンは1992年に米国での特許取得件数のランキングで第1位を獲得し、2021年まで29年間ランキングで3位以下になったことはない。

このコラムの後編(第86回)の§5で、なぜ強い知的財産権が必要か、そして強い知的財産権の例として、強い特許とは何かを説明する。しかし、その前に、キヤノンの特許法務本部(現知的財産法務本部)は、キヤノンの業績を向上させるために知的財産権を取得する戦略の下、米国での特許取得件数が重要という方針を掲げていたことを理解して欲しい。

1980年代の日本経済の好調の時期には、日本企業が米国での特許取得件数ランキングのトップ10に常に5~6社が入っていた。しかし、1990年代以降、次第にランキングのトップ10から脱落を始め、特許取得件数ランキングは、日本経済の失速のバロメータとなっている。残念なことに、2017年にはキャノン以外の日本企業がトップ10から脱落する状況に陥っているが、2024年までのデータで、キヤノンは41年間連続してランキングの10位以内を維持している。

業界内でのライバル会社との競争意識や、この競争に伴う攻防の戦略を伴うこともなく、特許数を増やすのであれば、特許数と業績の間には何の相関関係もない。しかし、§5で説明する会社の業績を向上させるパテント・ポート・フォリオ戦略では、特許数と業績の間に相関関係が発生するのである。会社の業績への貢献が優れているということで、丸島先生は特許法務本部長兼務の取締役、常務取締役、専務取締役、顧問となっている。

知的財産基本法第2条第2項は、知的財産権には図2に示すような権利付与方式の知的財産権と行為規制方式の知的財産権があることを示している。キヤノンの例から分かるように、自社の業績を向上させる知的財産経営を実施するためには、権利付与方式の知的財産権をコアコンピタンスとして経営することが必要である。キャノンは米国のゼロックスやIBMと特許で争っていた。

権利付与方式の知的財産権に対し、行為規制方式の知的財産権は、裁判所で不正競争防止法等による争いになったとき、証拠能力が弱く、模倣された事実の主張が困難になりやすい傾向にある。このことは、行為規制方式の知的財産権は、特許権等の権利付与方式の知的財産権よりも、模倣の防止が困難になる傾向があることを意味している。即ち、証拠文書等の準備が不十分な状態で権利の争いになった場合、行為規制方式の知的財産権は「コアコンピタンスにならない弱い権利」にならざるを得ない可能性を有していることに留意が必要である。

よって、冒頭に記載した発言が文言通り受け止められるのであれば、企業のコアコンピタンスと言う意味で「知的財産で良いので文書に記録として残さない」という単純な理解は極めて危険であり、図1に示した表現は誤解を招く恐れがある。

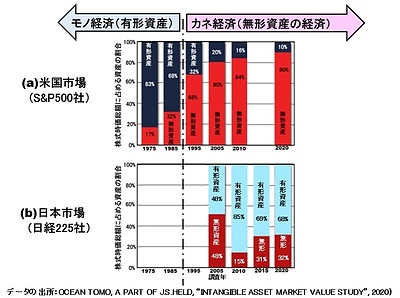

§3 モキイア教授は知的財産権の保護を経済成長の要因とした:

2025年ノーベル経済学賞には、経済学史のJ.モキイア(Mokyr)教授、数量経済学者のP.アギヨン(Aghion)教授、金融経済学者のP.ハウイット(Howitt)教授が選出された。今回の授賞理由は、イノベーションが経済成長を生み出す役割に関する研究での功績である。

ノーベル経済学賞を受賞したモキイア教授は、人類の歴史における経済成長には、

(a) 知識と情報の普及によるイノベーション

(b) 国同士の競争による創造的破壊

(c) 知的財産権の保護制度の確立

の三要因があるとしている。

(a)のイノベーションと(b)の創造的破壊は、図1の2番目に小さい矩形で示された知的財産として機能しうるであろう。しかし、(a)~(c)の三要因は三位一体として機能して、始めて人類の歴史における経済成長に寄与しうるのである。即ち、(a)~(c)が三位一体として経済成長に寄与するのであれば、ブール代数における論理積(AND)のベン図が示すように、図1の最も小さい矩形は、2番目に小さい矩形に、近似的に重なるはずである。

(a)~(c)の三位一体のベン図でなくても、経済産業省のWEBサイトに示された濃い青色で示された2番目に小さい矩形の中には、図3に示すように、「権利付与方式の知的財産権」と「行為規制方式の知的財産権」の二つの一番小さな矩形を示すべきであろう。

【図3】知的財産基本法第2条第2項の規定を考慮した表現

著名商標は商標法4条1項19号、64条等により権利付与方式の知的財産権としても、不正競争防止法2条1項1号及び2号等により行為規制方式の知的財産権としても保護される。図3に示したフリーソフトウェア(Free Software)の「フリー」とは、無料と言う意味ではなく「自由」と言う意味であり、「フリー」といっても利用に制限のあるものも存在する。

フリーソフトウェアに近い、オープン・ソース・ソフトウェア(Open SourceSoftware:OSS)というものがあるが、著作権を保持したまま自由に複製・改変ができる態様であるので、権利付与方式の知的財産権の範疇に入る。図3に示した「模倣困難性等を有するノウハウ」も、職人がノウハウやレシピを持ち出して勝手に営業等をした場合には、不正競争防止法で保護されるので、行為規制方式の知的財産権の範疇に入る。

知的財産基本法の2年後となる、2004年に民法が改正され、民法第709条には、故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負うと、「法律上保護される利益」が明記された。特許法等の権利付与方式の知的財産権は、昭和34年改正に民法第709条の特則として位置ずけられてはいたが、「法律上保護される利益」に係る行為規制方式の知的財産権も、2004年に改正された民法第709条の特則としての意味が明確化された。

いずれにせよ、行為規制方式の知的財産権は積極的な管理意識を伴わない場合には、権利範囲が不明確になりやすい。このため行為規制方式の知的財産権は、常に不正競争防止法等により保護されるとは限らない危険性がある。図3の破線の矩形で示した知的財産権を示す領域から、保護されない弱い領域として、審査の段階で拒絶されて公開しされてしまった特許出願や、不正競争防止法で保護されるべき準備のない「未熟(無知)なノウハウ」等が、はみ出す場合がある。

即ち、図2に示すような「ブランド、営業秘密、ノウハウ等」が知的財産権以外となる知的財産であるかのように表現すべきではなく、図3に示すように「ブランド、営業秘密、ノウハウ等」の中には、知的財産権として保護されるものと、保護されないものがあることを明示すべきである。

不正競争防止法第2条第6項は、「この法律において『営業秘密』とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう」と、規定している。

不正競争防止法第2条第6項の営業秘密(トレード・シークレット)には、

(a)秘密管理性(秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動)、

(b)有用性(有用な技術上又は営業上の情報)

(c)非公知性(公然と知られていないもの)

の3要件が必要である。

不正競争防止法で保護されるためには、営業秘密やノウハウ等は、不正競争防止法第2条第6項の規定を意識した知的財産権としての管理が必要である。よって、「知的財産権ではなく、知的財産を指向する」というような、安易な理解は危険であり、図1のような表現方法は、知的財産に十分な理解を有しない中小企業に重大な誤解を与える恐れがある。

不正競争防止法第2条第6項が規定する秘密管理性を考慮すれば、日付の証明がある営業秘密文書やノウハウ文書等の客観的な証拠書類を残す管理や努力が、行為規制方式の知的財産権には求められる。

§4 すべてを権利付与方式の知的財産権にすればよいのではない

東京大学政策ビジョン研究センターの小川紘一先生の定義に従えば、「オープン」とは、製造業のグローバライゼーションを積極的に活用しながら、世界中の知識・知恵を集め、そして自社/自国の技術と製品を戦略的に普及させる仕組みづくりを意味し、「クローズ」とは、価値の源泉として守るべき技術領域を事前に決め、これを自社の外、或いは自国の外へ伝搬させない仕組みづくりを意味するということである(小川紘一著、『オープン&クローズ戦略』、翔泳社参照)。

図2及び図3に示す権利付与方式の内の登録方式(方式主義)の知的財産権は、公開される。知的財産権の管理として求められるのは、どの知的財産権を行為規制方式の知的財産権として秘匿し、どの知的財産権を権利付与方式の知的財産権として自社の外、或いは自国の外へ伝搬させるかという弁別である。

例えば、ノウハウには、(a)不正競争防止法で規定された営業秘密(狭義のノウハウ)、(b)限定的に公開可能な形式知及び(c)公開可能な形式知がある。限定的に公開可能な形式知には、全体としては「ブラックボックス化された技術」のうちの「コア」の部分を除いた「一部のみが公開や譲渡された情報」が該当する。公開可能な形式知の代表例は、特許権、実用新案権、意匠権等の権利付与方式の知的財産権である。

例えば、特許法は審査主義による登録方式を採用しているので、特許出願された情報のうちには、知的財産権として権利化できない結果、他社が利用可能になる情報もあることに留意が必要である。知的財産権にできなかった知的財産の例である。知的財産権にできなかった知的財産は他社が自由に実施できる。意匠法も審査主義による登録方式を採用しているが、意匠登録出願が権利化されないときは、その情報は公開されない。

2007年4月に特許庁が発表した「戦略的な知的財産管理に向けて(資料3-3)」のp.67には「ノウハウ秘匿を選択する観点」として以下の7つを挙げているので、行為規制方式にするのか、権利付与方式にするのかを、慎重に検討し、自社のコアコンピタンスを構築する必要がある。

① 発明の実施事業(製品の製造や販売、自社内実施など)から発明の内容が漏れない場合

② 発明の内容からして、競合他社が独自に開発することが著しく困難と判断される場合

③ 特許権を取得したとしても、その発明を他社が侵害していることの発見が困難である場合

④ 発明に関する製品市場が、他社が全く興味を示さないようなニッチ市場である場合

⑤ 犯罪防止技術などの発明であるために、発明内容を開示してしまうことによって発明の価値を著しく損なう場合

⑥ 共同開発他社や製品納入先との関係で秘密保持契約の対象となっている場合

⑦ 特許出願しても進歩性などの特許要件で拒絶されてしまう可能性がある場合

以下85回の後編(前編に続く次のコラム)

https://mbp-japan.com/aomori/soh-vehe/column/5210967/

§5 特許権には強い権利と弱い権利がある:

(後編の第85回参照)

§6 他社の登録された知的財産権を監視しないことは過失:

(後編の第86回参照)

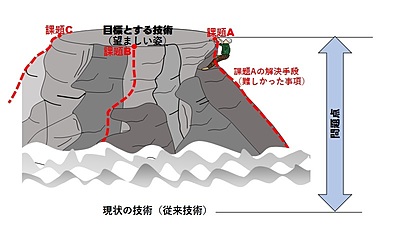

§7 「デザイン経営」とは課題を見いだすこと:

(後編参照)

§8 デザイン思考は日本で生まれたグループ思考の方式

(後編参照)

辨理士・技術コンサルタント(工学博士 IEEE Life member)鈴木壯兵衞でした。

そうべえ国際特許事務所は、知的財産経営やデザイン経営のご相談にも積極的にお手伝いします。

http://www.soh-vehe.jp