第35回 西暦1624年は近代の最重要の日付けの一つ

電波管理局長を務められた浜田成徳先生が、「この世の中で最も重要なことは各人が偉大な人間になることである。次に重要なことは、誰がこのような偉人であるかを認識することである」は、米国の歴史家の言葉であると紹介している。米国電気電子学会(IEEE)においては、西澤潤一先生はトーマス・エジソン(Thomas Edison)やグラハム・ベル(Graham Bell)と同列の偉人として扱われている。

T.エジソンは人間の血管系に相当する直流送電のシステムを発明したがニコラ・テスラ(Nikola Tesla)の交流送電システムとの競争に負けた。G.ベルは、人間の神経系に相当する光線電話を発明したが使われることはなかった。IEEEの評価は、西澤先生がT.エジソンの当時の直流送電のシステムの失敗、更にはG.ベルの当時の光線電話の失敗を、人類に必須なインフラに発展させる発明をして、人類の幸せに貢献した偉人と認めたからであろう。このコラムの第6回、第22回、第33回、第49回等で直流送電について説明しているので、今回はG.ベルの光通信について説明する。

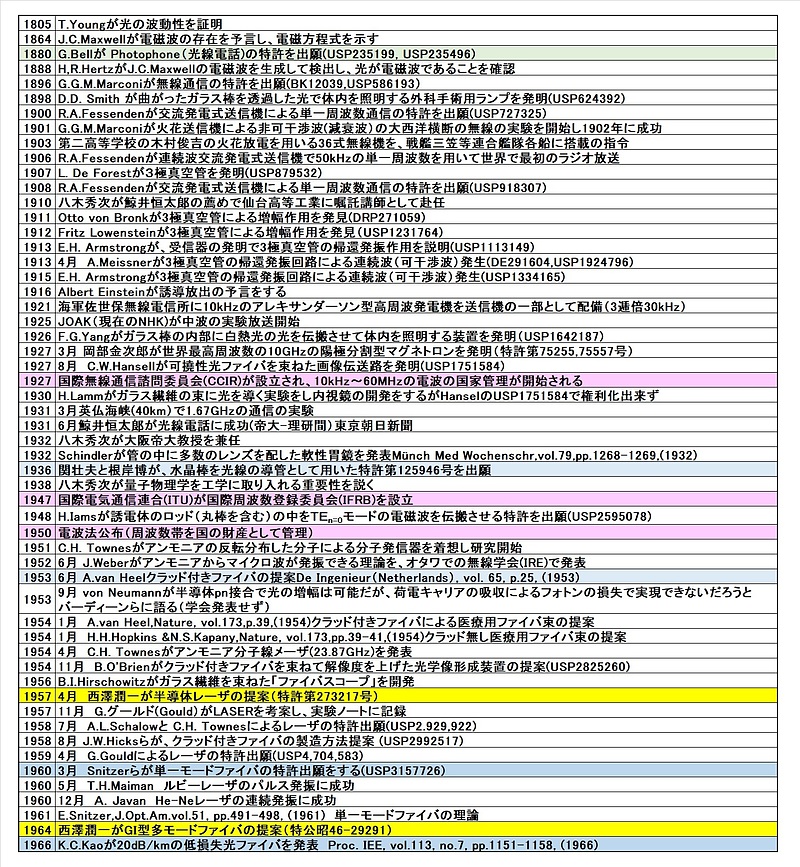

目次

§1 G.ベルは「光線電話」を自己の最大の発明としていた

このコラムの第48回で紹介したように、世界最大の学会であるIEEEの表彰の最高位となる冠名メダル(人名を冠したメダル)に値する偉人は、11人しかない。

https://mbp-japan.com/aomori/soh-vehe/column/5013096/

IEEEの冠名メダルの11個の内には、1904年創設の「エジソンメダル」と、1976年創設の「ベルメダル」と共に2002年に10番目に創設された「西澤メダル(IEEE Jun-ichi Nishizawa Medal)」がある。

以下の通り、IEEE Spectrum は西澤先生を20世紀の天才の一人であると認めている。

He is considered the "Father of Japanese Microelectronics," and IEEE Spectrum recognized him as one of the geniuses of the 20th Century.(出典:Nishizawa Medal制定の時のステートメント https://corporate-awards.ieee.org/corporate-awards/#medals)

G.ベルは1876年2月14日にイライシャ・グレイ(Elisha Gray)と同日に電話の特許出願(特許第174465号)をしているが、アントニオ・メウッチ(Antonio Meucci)がその約21年前の1855年に電話の試作に成功し、1871年に電話の米国仮特許(米国仮出願特許番号第3335号)を取得している。しかし、A.メウッチは資金不足で米国仮特許が維持できなかった。

2002年6月11日アメリカ合衆国議会の決議案269は、A.メウッチを電話の最初の発明者として認定している。なお、1858年にはP.ライス(Reis)が電話機の試作をしたが、特許出願はしていない。なお、ベルと同日となる1876年に特許出願したE.グレイは、特許出願の2年前の1874年12月に有線音楽の公開実験をしている。このグレイの公開実験では、人間の会話はきちんと聞き取れなかったとされている。G.ベルが、グレイの技術を盗んだのではないかという説もあるが、自分が電話の発明者であるということをベルは積極的に主張しなかったようである。

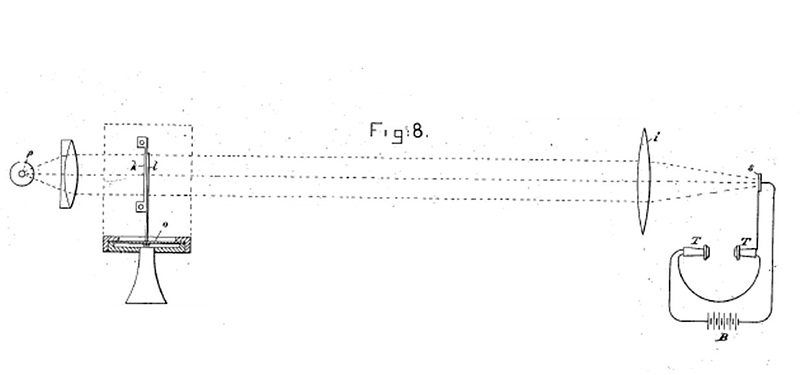

その一方でG.ベルが誇りにしていた発明は、電話の特許出願の4年後の1880年(明治13年)にベルが出願したフォトフォーン(Photophone光線電話)に関する米国特許第235199号及び米国特許第235496号である。

【図1】G.ベルが1880年に提案した光線電話の発明(出典:米国特許第235199号)

ベルは光線電話の発明を「自分の最高の業績」と称し、死の直前には記者に「(光線電話は私が)これまでに作った最大の発明であり、電話よりも素晴らしい」と語っている(D. J. C. Phillipson et al., “Bell, Alexander Graham”, The Canadian Encyclopedia online)。しかし、空中における塵埃、雲、霧、雨、雪や水中における塵埃等の干渉による光の伝達を妨げる障害から保護することができず、ベルの光線電話の発明は、人類社会のインフラとして実用化されるまでには至らなかった。

ベルの光線電話の発明には、もう一つの盲点があった。それは可干渉光(コヒーレント光)となる単色性のよい正弦波を使って通信をするという考慮を、ベルの発明が欠いていたということである。「可干渉光」とは、光の波長や位相が揃っており、重ね合わせることができる性質を持つ光である.

可干渉光の概念そのものは1805年にT.ヤング(Young)が光の波動性を証明した実験当時にも存在したが、ベルの時代には通信の光源として使える可干渉光を発生できる装置は存在しなかった。更に、H,R.ヘルツ(Hertz)が誘導コイルで電磁波を生成して、この電磁波を検出することにより、J.C.マクスウェル(Maxwell)の予言した電磁波を実証し、光が電磁波であることを確認したのが1888年である。よって、ベルが光の波動性をどのくらい理解していたかは不明である。

ベルは1922年に没しているが、ベルが米国特許第235199号を出願してから51年後の1931年6月になると、東京帝大工学部の教授鯨井恒太郎(つねたろう)博士が、理研(文京区駒込)と東京帝大(文京区本郷)の間約1.8kmで光線によって通話を送受する光線電話の試験に成功している(東京朝日新聞昭和6年8月2日)。鯨井博士は、東京帝大工学部の鳳秀太郎教授の下で助教授を務めた後に教授になっているが、助教授時代の1910年に「今後は通信が重要になる」と言って、鳳研究室に出入りしていた八木秀次先生に仙台高等工業(後の東北帝大工学部)への赴任を薦めた先生である。

東京帝大の鯨井教授は、1931年の夏には神奈川県観音崎灯台の自然光を16km離れた千葉県保田海岸で受ける実験を研究室総動員で行い、9月には「光線電話受話装置」の特許を出願している(特許第102204号)。鯨井教授は叶屋福雄、大沢壽一(後に日本電気となる住友通信工業研究所)らを指導して自然光による光電話を完成させたと言われている。

東京帝大の鯨井教授の他、早稲田大の堤秀夫教授、理研の浅田恒三郎(つねさぶろう)博士(東京帝大理学部物理学科長岡半太郎研究室)、日本電気の丹羽保次郎博士(東京帝大の鳳研究室卒)らが昭和10年頃までに自然光を用いた光通信の研究をしていた。

理研には14研究室あり浅田博士は理研の長岡研究室の助手を務めていたが、鯨井教授は1922年から理研の主任研究員を務めており鯨井研究室もあった。丹羽博士が1928年に出願したファクシミリに関する3件の特許第85028号、第84722号、第86775の内、特許第85028号は光電変換部を有しない光束を変調する発明なので、光通信の技術に含めることができる。

1931年の大阪帝大理学部創立時に長岡総長より要請され、東北大の八木秀次先生が1932年に大阪帝大の初代理学部教室主任となった。大阪帝大に助教授として赴任した浅田先生は、八木先生から「研究者は単調な計算などに精力を集註すべきではない。今に計算機人形が出来るだろう」と言われて感銘を受けたとされる。論文が出ない湯川秀樹講師を、八木先生は大声で激しく叱責し、この声が廊下を隔てた隣の部屋まで届き、聞いていたのが、浅田助教授である。この激しい叱責により書いた論文が、後に湯川先生がノーベル物理学賞を受賞したと言われている。

1936年に八木先生は東北帝大を退官して大阪帝大の専任教授になっているので、西澤先生は八木先生から直接の指導を受けていない。岡田幸雄(幸千生)先生や石田光夫先生らの若手世代の教官から八木先生の間接の言葉として西澤先生が聞いたのは、「周波数を開拓していくと光になる。通信屋は、光の周波数まで通信に使えるようにしていくことが重要だ」である。

通信において、周波数を高めてたどり着く光とは、ベルが考慮しなかった可干渉光である。更に、光は多くの場合波長で分類されている。光の波長をλ、光の周波数をν、光の速度をcとしたとき、

λ・ν=c ……(1)

の関係が示されたのは、1905年のA.アインシュタイン(Einstein)の特殊相対性理論である。よって、1905年以前のベルの時代においては、光の周波数を積極的に利用する技術については、余り着目されていなかったのでなかろうか。

八木先生に通信屋の道を薦めたのが鯨井先生であり、鯨井先生は光通信を最も関心を持っていたという事情を鑑みると、「光のところまで通信に使う」という言葉には、鯨井先生の影響があるように思われる。

§2 G.ベルの「光線電話」の技術的課題に関と根岸が着目

医療の分野では、1868年にドイツのA.クスマウル(Kussmaul)が、剣を呑みこむ中国人の大道芸人に47cmの金属管(硬性胃鏡)を飲み込ませて、世界で初めて生体の胃を観察している。そして、1898年には米国のD.D.スミス(Smith)が曲がったガラス棒の中を白熱光の光を伝搬させて体内を照明する外科手術用ランプを発明している(USP624392)。

その後、1926年には米国のF. G. ヤング(Yang)が1898年のD.D.スミスと同様なガラス棒の内部に白熱光の光を伝搬させて体内を照明する装置を発明している(USP1642187)。しかし、体内を照明するには白熱光で十分であり、可干渉光を用いる必要はない。

1927年には、米国のC.W.ハンセル(Hansell)が可撓性光ファイバを束ねた画像伝送路を発明し特許出願している(USP1751584)。更に、1930年にはドイツのH.ラム(Lamm)がガラス繊維の束に光を導く実験をし、内視鏡の開発が進むことになる。ラムは特許出願したが、ハンセルのUSP1751584で拒絶され権利化出来なかった。

ハンセル以降、次第に内視鏡に光ファイバを用いる研究が必要になるが、当時の内視鏡に用いる光ファイバの研究には、可干渉光を光源に用いる概念はなかった。あくまで、クスマウルが、大道芸人に金属管を飲み込ませた技術の延長上の技術開発であった。

更に、1932年にドイツのR.シンドラー(Schindler)が先端の1/3ぐらいが可撓性を有する管の中に多数のレンズを配置して自然光を伝搬させる軟性の胃カメラを発表している(R. Schindler, “Emn vollig ungefahrliches, flexibles Gastroscop (A completely safe, flexible gastroscope)”, M?nch Med Wochenschr, vol.79, pp.1268-1269, (1932))。

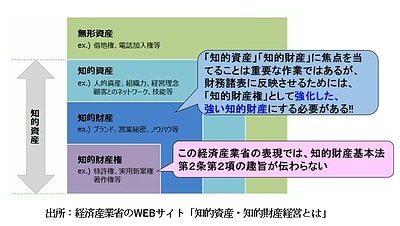

一方、光通信の分野では1936年になると、逓信省電気試験所の関壮夫(たけお)と根岸博(後に富士通社長となる清宮博)が、「光線通信方式の改良」と称した特許を出願し、1938年に特許第125946号を取得している。世界文献公知性(外国において頒布された刊行物に記載された発明には新規性がない)に日本の特許法が改正されたのは1959年(施行は1960年から)であるので、特許第125946号に対して、1892年のD.D,スミスの特許や1932年のR.シンドラーの論文等は先行技術文献になってはいない。

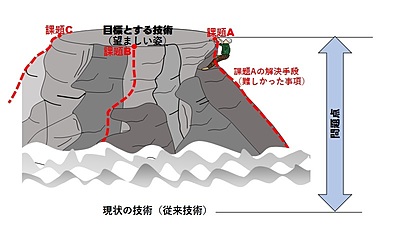

特許第125946号の明細書には、レンズで平行にした光を、内面の反射率が良好な金属導管又は水晶棒を「光線の導管」に用いて通過させることが記載され、ベルの1880年の光線電話の発明の技術的課題を解決した偉人と言える。

但し、関らの特許第125946号の特許請求の範囲の後には、12項目の技術内容が付記されている。大正10年〜昭和50年まで我が国の特許法は、特許請求の範囲には一つの請求項しか記載してはいけないという「単項性」が採用されていた。この単項性の時代の「付記」とは、「発明実施の態様」の記載である。

大正10年特許法施行規則第38条の但し書きには、「但シ発明実施ノ態様ヲ別項ニ付記スルコトヲ妨ゲス此ノ場合ニ於イテハ其ノ付記タルヲ明示スヘシ」と規定されていた。

大正10年〜昭和50年の単項性の時代で採用されていた付記は、現在の多項性の時代のサブ・クレームのように解されていて、特許請求の範囲の限定を一層絞った限定条件を記載していた。そして、単項性の時代において通常、付記の範囲が実質上発明の好ましい態様として記載していた。

関らの特許第125946号に「好ましい態様」として付記した12項目は、すべて金属導管を光線の導管に用いる技術に関するものである。よって、関らは水晶棒を光線の導管に用いることには自信がなかったように推定される。そして、関らは水晶棒を用いた場合の単色性に優れた光が、水晶棒の外に逃げることの問題に気がついていたのかも知れない。

特許第125946号の明細書には、発明の技術的課題として、「空中の塵埃霧或いは水中の塵埃等により重大なる障害」を明記し、光線の導管を用いることが、ベルの光線電話の発明の技術的課題の解決手段になっているので、関らを偉人と称してもよいであろう。

しかし、特許第125946号の光源は白熱電球による自然光である。逓信省電気試験所では1909年生まれの関が中心となり毎週物性に関する輪講会が開かれていたようである。1933年に逓信省電気試験所に入所した関は、1937年になると西澤先生の恩師の渡辺寧先生から週1回電子管の指導(神代スクール)を根岸と共に受けていたという(渡辺寧先生追悼録刊行会発行、『学尊先覚』、オーム社、p.102、(1978年))。渡辺先生は1929年に東北帝国大学教授になっていたが、1937年から逓信省電気試験所の技師を兼任していた。渡辺先生は東京帝大の鳳秀太郎先生の弟子であり、鯨井先生とルーツを同じにしている。

医療の分野では、1953年頃から次々と自然光を伝搬させる内視鏡関係の開発が進められた。先ず、1953年になると、オランダのデルフト工科大学のA.C.Sヴァン・ヒール(van Heel)らは、芯(コア)となるガラスファイバの周囲を別種のガラス(クラッド層)でコートして自然光を伝搬させて、画像を得るための工夫をしたクラッド型ファイバを提案した(A.C.S. van Heel, “Optische afbeelding zonder lenzen von afbeeldingsspiegels (Optical imaging without lenses or imaging mirrors),” De Ingenieur(The Engineer), vol. 65, p.25, (1953))。しかし、1mの伝搬長で自然光の強さが数分の一に減少するほど損失の大きいものであった。

1954年にはNature誌の第173巻には、ヴァン・ヒールの論文と共にイギリスのH.H.ホプキンス(Hopkins)らの論文も掲載されたが、いずれも医療用のファイバ束に自然光を伝搬させて画像ビームを得るファイバスコープの論文である(A.C.S.van Heel, "New Method of transporting Optical Images without Aberrations”, Nature vol.173,p.39,(1954); H.H.Hopkins et al., “A Flexible Fiberscope using Static Scanning”, Nature, vol.173, pp39-41,(1954))。

ヴァン・ヒールは昆虫の複眼を模してファイバの束によるファイバスコープを考え、1953年に発表したクラッド型ファイバの束を用いて画像の収差を除こうとした。ホプキンスはクラッドのないファイバの束を用いた可撓性のあるファイバスコープであった。自然光を伝搬させてはいるが、ファイバの束を用いたファイバスコープとすることにより、ファイバの反射面が外部変形から保護され、ファイバ間の干渉が大幅に軽減される。

§3 量子物理学を光通信に取り入れたのは誰か?

1938年3月に大阪帝大理学部において、八木先生から量子物理学の成果を工学に積極的に取り入れることの重要性を教えられたと、当時東北帝大2年生の喜安善市先生が述懐している。前述した「通信を光の周波数まで使えるようにしなさい」という八木先生の教えと合わせると、「量子物理学を光の周波数での通信に使えるようにしなさい」ということになる。即ち、1938年に喜安先生は、八木先生から可干渉光を用いた通信の重要性を教えられたのである。

表1に示すように、1951年にC.H. タウンズ(Townes)がアンモニアガスからマイクロ波が発振できることを着想し研究を開始していた。一方、1952年6月に、アンモニアの超短波反転スペクトルを研究してした米国のJ.ウェーバー(Weber)がアンモニアからマイクロ波が発振できるという理論的考察を、オタワでの無線学会(IRE)で発表した。

【表1】量子物理学を光通信に用いる工夫の変遷

そして、1953年9月に、J.フォン・ノイマン(von Neumann)が、半導体p-n接合による注入で反転分布を造れば光の増幅は可能であるかも知れないと考えた。しかし、ノイマンは、光の増幅はできても、荷電キャリアの吸収によるフォトンの損失があるので、半導体レーザは実現できないだろうと予言している。

西澤先生は、1963年に出版されたノイマンの残した未発表のノートを纏めた著作集を取り寄せて調べたら「実現不可能であろう」と書いてあったと、著している(西澤潤一著、『独創は闘いにあり』、プレジデント社、p.199、(1986年))。

1954年になると、C.H. タウンズ(Townes)がアンモニアガスを用いて、24GHzのマイクロ波が発振できることを確認しメーザ(Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation)と名付けた。

フォン・ノイマンと同様に、半導体p-n接合を用いて高いエネルギ状態に自由電荷を注入して反転分布を造り、空洞共振器の内部で密に結合すれば光の増幅・発振が可能であると考えたのが西澤先生である。ノイマンの場合とは異なり、西澤先生は荷電キャリアの吸収によるフォトンの損失は光の増幅・発振に影響を与えないと考えた。そして、1957年4月に恩師の渡辺寧先生との共同発明の形で、半導体レーザの特許出願をしている(特許第273217号)。このとき「レーザ」の名称が無かったので、特許第273217号の発明の名称は「半導体メーザ」である。

反転分布を介した誘導放出により発振したレーザ光は、波長や位相が揃った光通信に好適な可干渉光になるので、量子物理学が光の周波数での通信に使えることになる。西澤先生の半導体メーザの特許出願の7月後となる1957年11月にコロンビア大学の学生のG.グールド(Gould)が光誘導放出を作り出す装置を考案した。グールドは、この光をLASER(Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)と名づけ、簡単な計算式とともに、その着想の記録を実験ノートに残していた。

一方、1958年7月にA.L.シャーロー(Schalow)とC.H. タウンズがレーザの特許出願をしている。遅れて、1959年4月にG.グールドがレーザの特許出願をし、1960年3月にシャーローらに米国特許第2.929,922号が付与される。そして、1960年5月にT.H.メイマン(Maiman)がルビーレーザのパルス発振に成功し、1960年12月にはA.ジャバン(Javan)らがHe-Neレーザの連続発振に成功し、光通信にレーザ光を用いた実験が盛んに行われるようになる。

1964年にC.H. タウンズ、N.G.バゾフ(Basov)及びA.M.プロホロフ(Prokhorov)が「メーザ、レーザの発見及び量子エレクトロニクスの基礎的研究」の功績によりノーベル物理学賞を受賞している。しかし、米国ではノーベル物理学賞を受賞したタウンズとG.グールドの間で特許訴訟が継続し、1987年11月にグールドに米国特許第4,704,583号が認められ、米国では真のレーザの発明者はグールドであるとされている。もっとも、グールドの実験ノートの日付よりも、西澤先生らの特許第273217号の出願日は更に7月早い。

「レーザ光」は、直進性に優れている。1969年にアポロ11号が月面に反射鏡を設置した。月面の反射鏡にレーザ光を地球から照射し、反射されたレーザ光が地球まで戻ってくる往復時間を測定することにより、地球と月の間の距離を正確に求めることができる。実際には、ガウスビーム波の広がり角を考慮する必要があるので、波長1μmの光を、直径1mのビームにして、距離は約38万km離れた月に送った場合、月面でのビームスポットサイズは約120mになる。

直進性に優れている可干渉光と雖も、38万km離れた月に送った場合はレーザ光のエネルギ密度は、1万4400分の1に減少してしまう。この可干渉光のエネルギ密度の減少を防げる技術が光ファイバである。

直進性の他、レーザ光は、波長や位相が揃ったコヒーレント性(可干渉性)を有しており、光通信の情報を載せるには好都合である。自然界に存在する白熱灯の光等の自然光はコヒーレント性を有しない非可干渉光である。§1で説明したベルの光線電話は非可干渉光を用いる発明であるので、1880年に発明されたのにも関わらず、可干渉性の電波を用いた無線通信が先に実用されている。

但し、1896年にG.G.M.マルコーニ(Marconi)が無線通信の特許を出願しているが(BK12039,USP586193)、マルコーニの技術も火花送信機による減衰断続波(非干渉波)を用いていた。

その後、R.A.フェッセンデン(Fessenden)が1900年に交流高周波発電機を送信機に用いた単一周波数通信の特許を出願(USP727325)し、1906年に連続波交流発電式送信機で50kHzの単一周波数を用いて世界で最初のラジオ放送に成功している。C.P.スタインメッツ(Steinmetz)が1903年に10kHzの連続波交流発電式送信機を完成したが使いにくく、フェッセンデンが50kHzにして成功したということであるので、ここで周波数の重要性が分かる。

更に、1907年にL. ド・フォレスト(De Forest)が3極真空管を発明すると(USP879532)、1915年頃から真空管式送信機による可干渉波の通信がされるようになっていく。八木先生は1913年にドイツのH.G.バルクハウゼン(Barkhausen)教授の下での留学中に第1次世界大戦が勃発し、1914年8月には鯨井先生と共に英国のJ.A.フレミング(Fleming)教授の研究室に移り、フレミング教授の実験助手になっていた。

1913年にはA.マイスナー(Meissner)が、3極真空管の帰還発振回路により連続波(可干渉波)を発生していた(DE291604,USP1924796)。フレミング教授は、1904年にマルコーニの依頼で2極真空管を発明していたが、火花式は終わりだと鯨井先生と八木先生に伝える。

八木先生はフレミング教授から「事実に寿命はないが、理論にはかならず寿命があるのだ。」と教えられる(松尾博志著、『電子立国日本』を育てた男』、文芸春秋、p.86、(1992))。その後、ハーバード大学のG・W・ピアス(Pierce)教授の下で研究した後八木先生は1915年に帰国している。

1915年になると、R. V. L.ハートレー(Hartley)が3極真空管を用いた発振回路により連続波を発生し(USP1356763、特許第29300号)、1918年にはE.H.コルピッツ(Colpitts)が3極真空管を用いた発振回路により連続波を発生させている(USP1624537、特許第36125号)。

§4 内視鏡の研究を可干渉光通信に発展させたスニッツァー

レーザ光の特徴であるコヒーレント性により「量子光学」という新しい技術分野が生まれる。量子光学については、1967年にイタリアで行われたエンリコ・フェルミ(Enrico Fermi)サマースクールにおいて、2005年のノーベル物理学賞を受賞したR. J.グラウバー(Glauber)が講義の中で議論している。

§2で述べた1898年のスミスの外科手術用ランプに始まる医療関係における体内画像を得るための一連の発明や工夫は、いずれも古典光学に依拠した非可干渉光の技術である。よって、1953年のヴァン・ヒールの発明したクラッド型のガラスファイバも古典光学に依拠した技術の範疇に入り、可干渉光の伝搬光路の屈折率依存性を考慮していない。例えば、ヴァン・ヒールは、1954年のNature誌で画像の収差について述べているが、古典光学に依拠した収差の理論であって、可干渉光の伝搬光路の屈折率依存性は考慮されていない。その当時、可干渉光を発生する光源が存在していないから当然である。

§2で述べた内視鏡研究は、解像度を上げるために、個々のファイバの径をなるべく小さくして、多数のファイバを束ねる方向に技術が進んで行った。米国のアメリカン・オプティカル(AO)社のJ.W.ヒックス(Hicks)は、光の波長に近くレベルまでファイバの径を小さくすると、奇妙なパターンが個々のファイバの端から出ていることに気が付いた。

その写真を見たAO社のE.スニッツァー(Snitzer)は、マイクロ波の導波管の内部を特定の周波数の電波が伝搬するときの管内モードと同じであることに気が付いた。そして、直ちに、ヒックスらと連名で1960年に単一モード光ファイバの特許出願をした(USP3157726)。

1961年には、スニッツァーは単一モード光ファイバの理論的説明を発表し、量子光学の分野への突入が始まった(E. Snitzer, "Cylindrical Dielectric Waveguide Mode“, J. Opt. Soc. Am. 51, pp.491-498 (1961).)。

なお、誘電体のロッド(丸棒を含む)の中をTEn=0モードの電磁波を伝搬させる特許は1948年にH. アイムス (Iams)が出願している(米国特許第2595078号)。電磁波にコヒーレント性があるからこそ、既に1948年において導波路を伝搬する電磁波のモードの議論が可能になっていた。

単一モードを議論するときの、光ファイバ中を光が伝搬するときの遮断波長やモードは、波長や位相が揃った可干渉光において発生する量子光学における概念である。しかし、径の小さい光ファイバは、伝搬する光の波長のフィルタとして働くため、自然光が擬似的な可干渉光となって、モードパターンが現れたと思われる。

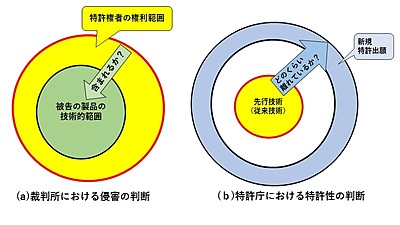

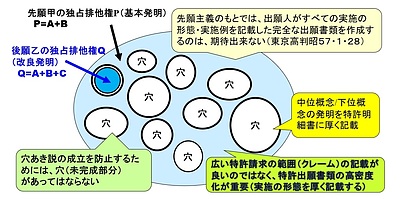

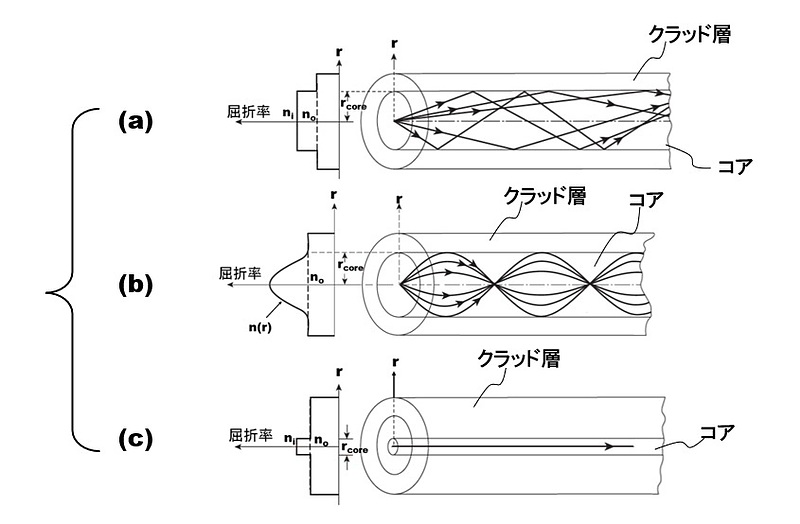

西澤先生が1964年に「光の伝送装置」の特許出願(特願昭39-64040)をしたときは、図2(a)に示すSI型多モードファイバと図2(b)に示すGI型多モードファイバの両方を含んでいた。しかし、特許庁の審査官は、SI型多モードファイバは既に米国に存在していることを理由に特願昭39-6404を拒絶した。

既に述べたとおり、1960年から世界文献公知性に特許法が改正されており、審査官が米国の刊行物が引用したため西澤先生は、SI型多モードファイバの権利化は諦めた。西澤先生は、1965年に特願昭39-64040を分割出願することにより、権利の内容を図2(b)に示すGI型多モードファイバに限定し、特許査定がされて1971年8月に公告になっている(特公昭46-29291)。図2(b)は、可干渉光の特定の波長に着目したときに、コアの屈折率に依存した光伝搬の軌跡をモデル的に示している。

しかし、筆者は図2(a)に示すSI型多モードファイバの権利化を諦める必要はなく、特許庁の審査官と闘うべきであったと考えている。例えば、特願昭39-64040は「光の伝送装置」という光ファイバの特許であるが、可干渉光を発生する光源を含めて、可干渉光を用いた光通信システムとすれば、ヴァン・ヒールらのクラッド型ファイバは、可干渉光が誘電体中を伝搬するときの屈折率依存性を考慮していないので、異なる発明であると主張できた可能性があるからである。

ヴァン・ヒールらの時代には、可干渉光を光源に用いた通信という概念そのものが存在してせず、クラッド層は、ファイバの反射面を外部変形から保護する目的で用いられていたと主張して審査官と闘うべきであった。

図2(a)は、可干渉光の特定の波長に着目したときのモデル図であることに留意が必要である。即ち、図2(a)は、コアとクラッド層が異なる屈折率を有する構造の場合、屈折率の違いに依存して光が全反射する光路の軌跡を、特定の波長に着目してモデル的に示している。しかし、波長の異なる多数の光が混在した自然光を用いた光ファイバを設計する場合は、クラッド層側にスネルの法則で曲がって漏れる光の成分の考慮が必要であり、図2(a)に示したような単純なモデル図では光ファイバが設計できないはずである。

現在多くの教科書は、光ファイバには図2(a)及び(b)に示す多モードファイバ(MMF)と、図2(c)に示す単一モードファイバ(SMF)があると説明している。西澤先生は図2(c)に示す単一モードファイバには気がついていなかったので、スニッツァーは偉人である。しかし、図2(a)~(c)に示すような量子光学的モデル図で、長距離通信に使用可能な光ファイバが分類されるようになり、可干渉光の伝搬経路や、伝搬するパルス幅の変化が議論されるようになったのは西澤先生の功績と言える。

【図2】可干渉光ビームで整理した光通信の3つの態様

多モードファイバには、図2(a)に示すステップインデックス型(SI型)ファイバと図2(b)に示すグレーデッドインデックス型(GI型)ファイバの2種類があると説明できるが、可干渉光での光通信を発明したのは八木先生の弟子達である。西澤先生に可干渉光での光通信の研究を命じたのは、1938年に八木先生から、「量子物理学を光の周波数での通信に使えるようにしなさい」と教えられた喜安善一先生である。

喜安先生は、1963年に西澤先生の上司となるが、八木先生の孫弟子である。喜安先生は「半導体レーザを用いれば、可干渉光を用いた通信の光源に使える、次はこの可干渉光をどのように伝搬させるのか、可干渉光の伝送装置を考えなさい」と命じた。

西澤先生から図2(a)-(b)の着想を示されて、「その着想の素晴らしさに驚き興奮して数日間も眠れなった」と喜安先生は述べている(渋谷寿著、『光通信ものがたり』、オプトロニクス社、p.22、(2003年))。

そして可干渉光を発生させる半導体レーザの発明者は、八木先生の弟子である渡辺寧先生と八木先生の孫弟子である西澤先生である。西澤先生は渡辺先生と連名で1950年に出願した特許第209001号の第5図にはp-i-nフォトダイオードの説明があり、p-i-nフォトダイオードは光通信の受信装置に使うことが出来る。

更に特許出願はしなかったが、1952年には光通信の受信装置に使うことが出来るアバランシェフォトダイオード(APD)も提案している(渡辺寧、西澤潤一著、『半導体整流器逆方向特性について』、東北大学電通談話会記録、第21巻、第3号、p.37(1952))。そして、渡辺先生と連名で1953年にp-i-nフォトダイオードの特許出願もしている(特許第221218号)。

かくして八木一門により、可干渉光を用いた光通信の三要素のすべてが1950年~1964年の間に発明されたが、三要素のいずれにも西澤先生が関与している。

図2(a)に示すSI型多モードファイバではコア内の光はクラッド層で反射されながら進む。コアへの光の入射角度が異なると光の進み方が変わる。高角で入射した光は低角で入射した光より同じファイバ長を進むのに反射回数が多いため多く時間がかかる。その結果、パルス信号光を入射した場合、光が進むにつれパルス幅が広がり前後のパルスが重なってしまうので通信に使われることはない。一方、コア径を大きくできるので光のパワーを伝送する用途に使われる。

図2(b)に示すGI型多モードファイバは、図2(a)に示したパルスが広がるSI型多モードファイバの欠点を改良した光ファイバである。コアの屈折率が一様ではなく、中心が高く外側に行くほど低くなっている。可干渉光の特定の波長に着目すると、中心に近いほど光の進む距離は短いが、屈折率が高いので進む速度が遅くなる。逆に、中心を外れるほど進む距離は長いが、屈折率が低いので進む速度が速くなる。この結果、可干渉光が何れの進み方をしても、同じファイバ長をほぼ同時間で進むのでパルス幅の広がりが小さくなる。

ヒックスの発見の経緯からも分かるように、図2(c)に示す単一モードファイバは図2(a)にSI型多モードファイバのコア径を小さくした構造に対応している。コア径が十分小さくなると光の進み方は直線的に進む一つだけになり、パルス幅の広がりを伴わないようにして、多くのパルス信号を送ることができる。このため、可干渉光の通信線路として、現在最も一般的に使われている光ファイバである。

§5 西澤先生の光ファイバの技術を特許庁が認めなかった?

(5.1)特公昭46-29291に対する産業界からの妨害

一部の人たちが「西澤先生の光ファイバの特許出願(特願昭39-64040)を特許庁が認めなかった」と言っているようであるが、正しくない。既に述べたように西澤先生は発明の内容を図2(b)に示すGI型多モードファイバに限定した。この結果、特許庁は1971年8月に審査の結果、特許を認めることになりましたという公告をしている(特公昭46-29291)。

「公告」とは、官報や掲示場などに掲載する制度である。官報は、法令や条約、その他の政府機関の発表など、幅広い情報を一般に周知するために発行されるが、特許の公告公報は、特許庁が特許出願を認めたという情報を公開するために発行される工業所有権公報の一つである。実は、特許庁は西澤先生の光ファイバの特許出願を認めたが、特許の公告後の日本の産業界による妨害によって、西澤先生の光ファイバの特許の権利化が阻止されたのである。

特許庁の審査官は万能ではないので新規性・進歩性などの要件を満たさない発明について、誤って特許を与えてしまうこともあり得る。そこで、特許公告公報の発行後の一定期間、広く第三者に特許の見直しを求める機会を与えるのが「特許異議申立制度」である。現在は特許付与後の一定期間に特許異議申立を認め、利害関係人でなければ出来ないように制度が変わっているが、1971年当時は匿名での特許異議申立が可能であった。

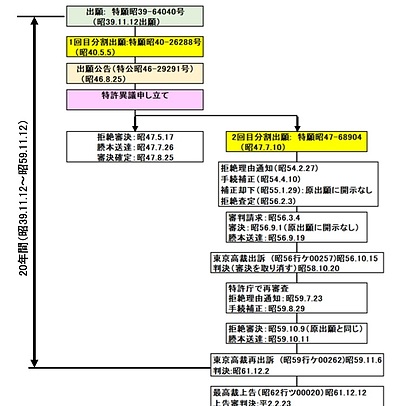

上述したように、特許庁が1971年に特許性を認めた特公昭46-29291は、特願昭39-64040を分割出願(特願昭40-26288)した子出願であった。図4に示すように、西澤先生は子出願である特願昭40-26288で争うよりも、子出願を更に分割出願(特願昭47-68904)して、孫出願で早期権利化を図った方がよいと判断した。しかし、孫出願である特願昭47-68904は、子である特願昭40-26288に開示がないから不適法な分割であると特許庁が判断し昭和56年に拒絶審決の謄本が送達されたので、西澤先生は東京高裁で争った。

そして、昭和58年の東京高裁判決(東京高判昭58.10.20:昭56(行ケ)257号)で、特許庁が判断は間違っており『分割出願に係る発明(孫)の内容は原出願(子)に開示あり』と判示した。すると、特許庁は全く逆の、『分割出願に係る発明(孫)と分割後の原出願(子)とが同一であり』不適法な分割出願であるとして、拒絶審決の謄本を昭和59年に送達したのである。

昭和56年の拒絶審決では、孫出願の請求項に記載した「透明ガラス」は、子出願に記載された「透明固体材料」含まれていないと判断しておきながら、昭和59年の拒絶審決では、孫出願の請求項に記載した「透明ガラス」と子出願に記載された「透明固体材料」は同一であり、不適法な分割出願であると判断したのは、誠におかしな論理である。

アルミナにおいて屈折率分布を用いる技術が特許異議申立で引用され、容易推敲可能とされたので、西澤先生は「透明固体材料」を「透明ガラス」に限定したのであるが、透明ガラスとアルミナは同一であろうか。

米国特許法の運用は、分割出願したときは、もとの出願で同一発明であるとして拒絶されることはない(MPEP 802.01, 804.01)。米国特許法第121条には、「……本法の規定により限定すべき旨を命じられた原出願に、又はその命令の結果として行われた分割出願に付与された特許は、分割出願が限定すべき旨を命じられた原出願の特許付与前に行われた場合には、特許商標庁もしくは裁判所においても分割出願もしくは原出願又はそれらのいずれかに基づいて付与された特許に対して引用されることはない」』と規定されている。

米国特許法の運用においては、審査官が一旦異なる発明であると主張して限定要求を出した以上、その後の審査においた、分割出願をもとの出願と同一発明であるとは言えないのである。米国特許法の運用に比して、日本の特許法の運用は極めて貧弱であり、このような特許法の運用をしていたのでは、日本の経済を自国のイノベーションによって復活させることはできない。

後編の図3に経緯の流れを示す。後編の図3に示すように、西澤先生は再度東京高裁で争ったが(昭59(行ケ)262号)、特許庁の拒絶審決を東京高裁で覆すことが出来なかった。このため西澤先生は最高裁に上告したが、このとき出願から20年を経過することになり「訴の利益がない」ということで最高裁では判断されなかった(最判平2.2.23:昭62(行ツ)20号)。特許異議申立人は、見事に西澤先生の光ファイバの特許の権利化を防ぐことに成功したのである。

注意して欲しいのは、特許異議申立がされた以降における西澤先生と日本の特許庁との争いは、技術的な実体要件に関する事項の判断が争点ではなく、分割出願の要件を満足しているか否かという形式的な問題であったことである(後編の図3参照。)。

(以下後編に続く)

https://mbp-japan.com/aomori/soh-vehe/column/5189626/

§6 高(カオ)博士の偉大さ

(後編参照。)

§7 西澤先生の偉大さは原子・分子論的理解の深さ

(後編参照。)