第24回 東北帝国大学系の研究者を基軸として日本の科学技術が進歩した

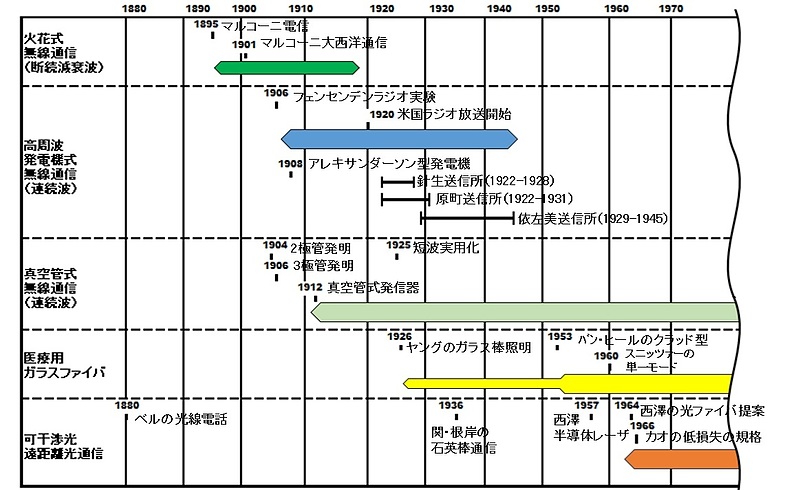

有線電話の発明者として有名なグラハム・ベル(Graham Bell)が自己の最大の発明として誇っていたのは「光線電話」であったが、実用化まで至らなかった歴史を、第84回の前編で述べた。そして、逓信省の関壮夫と根岸博が、ベルの光線電話の技術的課題に着目し、石英棒を用いる提案を1936年に出願した「光線通信方式の改良」という特許の明細書の中に記載したことを説明した。

一方、ガラスファイバによる情報伝達を最初に試みたのは内視鏡等の医療分野であるが、1m程度の近距離の情報伝達に限られていた。これに対し、光の周波数に着目し、遠距離通信を光の領域まで開発しなさいという学風を東北大学に作ったのは八木秀次先生である。この八木先生の理念に沿って、光の周波数が利用できる可干渉光を発生できる光源を1957年に提案し、1964年に可干渉光を透過させる遠距離通信用の伝達媒体の研究の端緒を開いたのは西澤潤一先生であることを、第84回の前編で説明した。

§5西澤先生の技術を特許庁が認めなかった?(続き)

(5.1)特公昭46-29291に対する産業界からの妨害

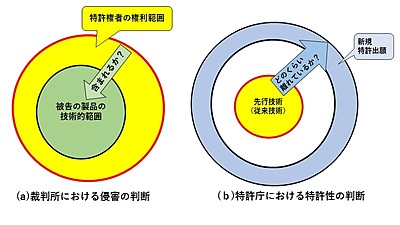

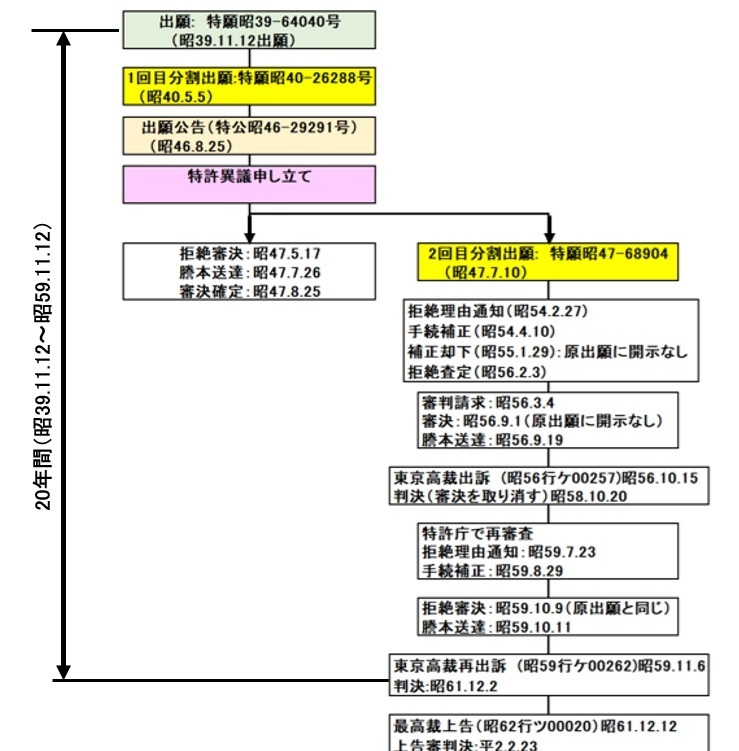

前編で述べたとおり、西澤先生の光ファイバの特許の権利化を阻止したのは、特許の公告後の日本の産業界による妨害である。特許庁は審査の結果、西澤先生の光ファイバの特許を認め、特許を認めた事を公に知らせる公告を1971年8月にしている(特公昭46-29291)。

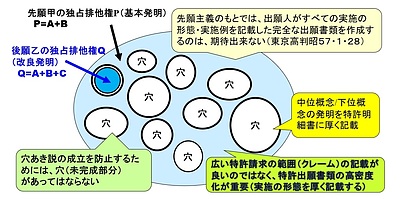

そして、注意して欲しいのは、日本の産業界から特許異議申立がされた以降における西澤先生と日本の特許庁との争い(図3で分岐した右側の列に示した2回目の分割出願以降の流れ)は、新規性等の技術的な実体要件に関する事項の判断ではなく、分割出願の要件を満足しているか否かという形式的な問題であったことである。

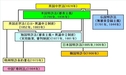

【図3】特許庁が一度認めた西澤先生の光ファイバの特許を、産業界が潰した

(5.2)特公平2-11881号に対する産業界からの妨害

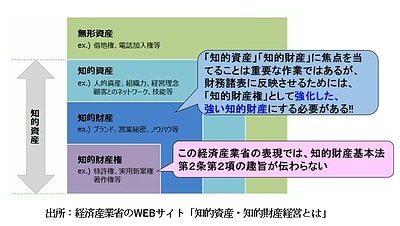

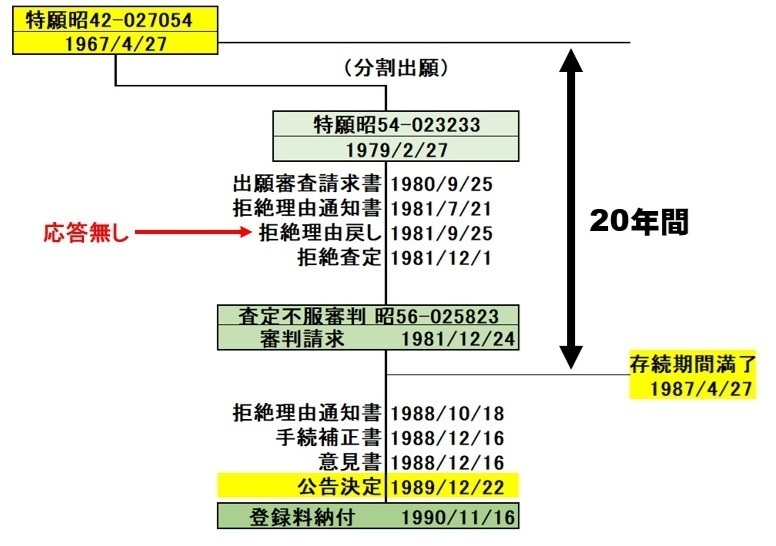

特許異議申立制度は、特許庁が特許性を認めて、特許を付与するという公告をした後の一定期間、広く第三者に特許庁での審査内容の見直しを求める機会を付与する目的で設けられている。しかし、以下の図4に示すように、存続期間20年を超えたタイミングで公告され、既に実体が消滅している特許にも日本の産業界は、特許異議申立をしている。

図4に示すのは(5.1)で説明した特公昭46-29291の関連出願として、西澤先生が1967年に新たな出願として申請した特願昭42-27054(発明の名称:光の伝送方法)の分割出願の公告及び登録までの経緯である。この2番目の出願も西澤先生は図4に示すように分割出願をした。光の伝送方法に関する2番目の出願の分割出願は、1987年で出願後20年を経過してしまった。しかし、図4に示すように、実体が消滅しているのにも関わらず審判が継続され、1990年3月に特公平2-11881号として公告された。

西澤先生は出願後20年を経過していたが、登録料を特許庁に支払い1991年1月に特許第1597663号として「光の伝送方法」が登録された。なお、特許法第157条第1項には、「審決があつたときは、審判は、終了する」と規定している。しかし、出願後20年を経過すると、審判官の職権により審判の手続きが審決を経ないで終了するように、審判の運用が現在では変わっている(審判便覧26-01.1 PUDT)。

注意して欲しいのは、存続期間が満了して、実体がない特公平2-11881号にも1990年6月に特許異議申立書が、日本の産業界から送付されたのである。特許異議申立がされるということは光の伝送方法に関する特許第1597663号も重要な特許であることを証明しているのであろうが、一体、日本の産業界は何を考えているのであろうか。

西澤先生は、図4に示した特許第1597663号の出願内容を英訳して、パリ条約で定められた優先権を主張して、1968年の4月に米国に特許出願したところ、USP3614197号として1971年の10月に登録された。"Solid Optical Wave Guide Having a Radially Varying Refractive Index"という発明の名称のUSP3614197号は、米国特許庁では登録まで3年半しか要していない。

【図4】存続期間20年を超えて公告されたが、これにも特許異議申立がされた

米国特許法の運用に比して日本の特許法の運用が極めて貧弱であることは、前編の§5で述べたとおりである。同時に、日本の産業界の意識の低さが問題であり、日本の産業界には自国の特許によるイノベーションを育てることによって自国の経済を復活させようとする意識がない。

1964年の第46回国会衆議院の大蔵委員会で、当時の科学技術庁長官佐藤栄作氏は、「みずからの技術を閲発することだ。外国に依存しないことだ。安易な外国技術への依存は避けるべきだ」と述べているが、佐藤栄作氏の精神はどこへ行ったのであろうか。なお八木先生は1956年に科学技術庁の顧問に就任されている。

1998年元日の年頭記者会見で、橋本龍太郎首相はp-i-nダイオードの例を出し、日本にも基礎開発力があることを述べたが(内閣府大臣官房監修、『橋本内閣総理大臣演説集(下)』、日本公報協会、(2001年)、p.747)、日本の基礎開発力を自ら潰そうとする日本の産業界は何を考えているのであろうか。

§6 高(カオ)博士の偉大さ

1966年の電子通信学会で前編の図2(b)に示すGI型多モードファイバによる長距離光通信の発表をした際に、ある研究所の研究者が、自分の掛けていた眼鏡を外し、「この厚さ1mmのレンズを通してさえ、向こうを見るといくらか暗くなる。30cmのガラスを通して向こうを見ると、真っ暗で何も見えやしない。ましてや、何十kmものガラスの糸の中を光が届くはずがない。そんなものを通して通信しようなんて……」と語気鋭く言い放ち、学会の会場は哄笑の渦と化してしまったといわれる(西澤潤一著、『独創は闘いにあり』、プレジデント社、p.155、(1986))。

1960年までに、前編の図2(a)及び(b)に示す多モードファイバの損失は、1mあたり約1dB(約21%の損失)で、医療画像処理には適していたが、可干渉光を用いた長距離通信には高すぎた。1964年に、K. C. 高(Kao)博士は、1kmあたり10dB(約90%)または20dB(約99%)の光損失を提案した(K.C. Kao et al., “Dielectric-fiber surface waveguides for optical frequencies”, Proc. IEE, vol.113, no.7, pp.1151-1158, (1966) ) 。

西澤先生は英国の標準電気通信研究所(Standard Telecommunication Laboratories:STLを訪問したとき、「いくらガラスの純度を上げても、ファイバの構造を研究しなくてはならない」と、高(カオ)博士にアドバイスしたという。西澤先生は光導波路の損失を少なくした先の可干渉光通信の本質的問題を考えていたのである。

結局、高博士は前編の図2(a)(b)の構造では無く、前編の図2(c)のシングルモードの構造を選んだようである。高博士の長距離伝送媒体としての光損失の規格の提案は、通信システムの範囲と信頼性の向上に役立った。損失率に関する研究に加えて、光損失を減らすためにより純粋なガラスの必要性を指摘したことで、高博士は偉人である。しかし、1966年の電子通信学会での哄笑の渦を鑑みれば、長距離伝送媒体としての光ファイバを1964年の特許出願で提案をした西澤先生にこそ、先達としての敬意を払うべきである。

高博士の提案後、米国コーニングガラス社が波長632.8nmで20dB/kmの光損失の光ファイバを1970年に実現している。そして54年を経た2024年には、住友電工が波長1566nmで0.1397 dB/kmにまで改善した(S. Sato et al., "Record Low Loss Optical Fiber with 0.1397 dB/km" , 2024OFC, San Diego, CA, pp. 1-3, (2024))。

即ち1970年には1kmで約99%の損失があったが、2024年には1kmで約3.2%までしか減少しないように光損失のレベルが改善されている。1966年に「30cmのガラスを通して向こうを見ると、真っ暗で何も見えやしない」と、学会が哄笑の渦と化した否定的な常識は克服されてきたのである。

なお、特公昭46-29291に対する異議申立の根拠となった論文に、特願昭39-64040(出願日1964年11月)よりも1年3月後の1966年2月に発表された高博士らのProc. IEE, vol.113も含まれていたという。

2009年にノーベル物理学賞を受賞した高博士は、「あなたは光通信の三要素である半導体レーザ、光ファイバ、p-i-nフォトダイオードをすべて発明しているのに、なぜ日本人は、あんたを『光通信の元祖』と呼ばないか」と、西澤先生に直接質問したという。偉大な人は偉大な人が分かるのである。

そして、1965年12月に西澤先生はIEEEにDI型多モードの光ファイバの論文を提出する(S. Kawakami and J. Nishizawa, “Propagation Loss in a Distributed Beam Waveguide”, Proc. IEEE, vol 53, no.12, pp2148-2149, (1965) )。1965年の西澤先生の論文を読んで、最初に西澤先生の仙台の研究室を訪ねたのは、ベル研究所の伝送研究部長のJ.R.ピアス(Pierce)博士であったという。ピアス博士は、ベル研究所でのトランジスタの名付け親であり、トランジスタ研究チームを監督していた。

ピアス博士は、帰国後コーニングガラスと光通信の研究を始めた。しかし、朝日新聞の「人」には、「われわれが光通信の研究開発をしたのは、東北大学の西澤の仕事なんかをみてやったのではない。アメリカのベルとコーニングガラスがやっているのをみて始めたんだ」と記載されていたという。

ピアス博士は、J.A.モートン(Morton)に敗れて1971年にベル研究所を去る。西澤先生はIEEEのJ.A.モートン賞を1983年に日本人として始めて受賞するが、受賞理由は「SIT(静電誘導トランジスタ)の開発と光通信の基本3要素」である。

【図5】可干渉波による通信の歴史 (周波数の財産としての有効利用の歴史)

日本人には偉大な人を見抜く力はないのであろうか。 注意して欲しいのは図5に示したように、1880年にベルが光線電話のアイデアを出して77年後の1957年に、光の周波数を有効に利用できる可干渉光を発生する装置が西澤先生によって、発明されたという事実である。

更に、その可干渉光の周波数という財産を遠距離通信に有効に使う装置も、1964年に西澤先生によって発明され、周波数という財産によって光ファイバを伝搬してきた大量な情報を受信する素子も1950年~1953年に西澤先生が発明したという事実である。

§7 西澤先生の偉大さは原子・分子論的理解の深さ

松尾義之氏の「なぜ、これだけたくさんのアイデアを生み出せたのですか?」との質問に対し、西澤先生は「たぶんそれは、他の人より量子力学の本質をつかんでいたからでしょうね」と、即座に答えている(松尾義之著、『対象と真摯に向き合う、そして畏れ、恐れず』、科学技術振興機構産官学連携ジャーナル、pp.18-20、(2011年))。

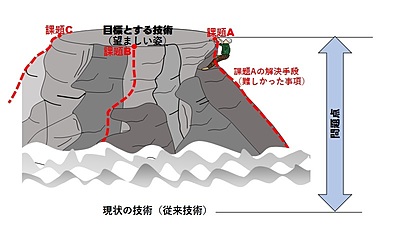

西澤先生は「独創研究はジャングルジムのように、あらゆる視点でもの事を考え、どこから観ても問題がないのかを慎重に検討しなくてはならない」と指導していた。そして、西澤先生は屈折率になぜ波長依存性があるのか、光がなぜ石英ガラス中で減衰するのか等の問題や現象を、原子論・分子論的に理解していた。それ故、石英ガラスを光の導波路に用いる場合の材料による減衰の問題(障害)には大きな飛躍があることを予測していた(西澤潤一著、『独創』、財団法人半導体研究振興会、p.292、(1981年))。

ピアス博士が西澤先生と会い、帰国後にコーニングガラスと光通信の研究を始めたのは、西澤先生との面談で光が石英ガラス中で減衰する問題は解決できるという信証を得たからであろう。

西澤先生がSTLを訪問して高博士に「ガラスの純度を上げても、ファイバの構造を研究しなくてはならない」とアドバイスしたのも、光が石英ガラス中で減衰する問題が解決できるという前提があったからである。前編の図2(a)及び(b)に示した構造は、コアの方がクラッド層よりも屈折率が高い。即ち、コアには屈折率を高くする不純物を添加し、クラッド層には、屈折率を低くする不純物を添加する等の不純物添加の制御技術が必要なので、単純にガラスの純度を上げる技術ではない。

したがって、西澤先生の偉大さは、導波路である透明ガラスと光の間の相互作用を、量子力学を背景に、誰よりも原子論・分子論的に深く理解していたところにある。喜安先生は1967年に高博士を招待して武蔵野通研で講演させているが、高博士は落胆して日本を去ったとされる。1966年の電子通信学会で西澤先生が哄笑の渦の中におかれてしまったのも同じ状況である。当時、医療用以外、即ち遠距離通信に光ファイバが使えると考えていたのは、西澤先生と高博士以外には殆どいなかった。

スニッツァーによる1961年の単一モード光ファイバの理論的説明は確かに偉大であり、現在の光通信は殆ど単一モード光ファイバが用いられている。しかし、1961年当時おいて、スニッツァーは、長さ1m程度の医療用の情報伝送しか考えていなかったはずである。

この意味では、逓信省電気試験所の関と根岸が1936年に出願した特許第125946号も、好ましい態様として水晶棒を記載していないことに十分に留意すべきである。

よって、西澤先生がGI型多モードファイバを発明したという点よりも、透明ガラスからなる光ファイバが可干渉光を用いた遠距離通信に使える事を、当時の技術常識に反して提案した点にこそ着目すべきであり、それ故に「西澤先生は偉大である」というべきである。

西澤先生は1963年の「電子科学」誌4月号において「化合物分子の固有振動によるチェレンコフ輻射」がテラヘルツ帯の発振素子になりうることを予言している(西澤潤一著、『半導体レーザの生い立ちと特質』、電子科学、第14巻、第4号、pp.17-20、(1963))。半導体レーザの発明、光ファイバの発明、テラヘルツ帯の発振素子の発明、更には完全結晶の研究等の西澤先生の多様な分野に及ぶ研究範囲は、すべて西澤先生の原子論・分子論的な理解で繋がっているのである。

西澤先生の特許を許可するという特許庁の判断(特公昭46-29291)に対し、特許異議申立がされたのは1971年である。その前年の1970年にはコーニングガラスが20dB/kmの光損失の光ファイバを実現し、可干渉光を用いた遠距離通信に光ファイバが使える事が分かり、1971年には日本の電線メーカが光ファイバの研究に着手していた。1966年に「何十kmものガラスの糸の中を光が届くはずがない」と嘲笑しておいて、光ファイバが遠距離通信に使えることが分かったら、西澤先生の特許を潰すという行為は、いかがなものかと考える。

辨理士・技術コンサルタント(工学博士 IEEE Life member)鈴木壯兵衞でした。

そうべえ国際特許事務所は発明に至る前のご相談にも積極的にお手伝いします。

http://www.soh-vehe.jp