第33回 白熱電球の発明は組み合わせイノベーションの典型例

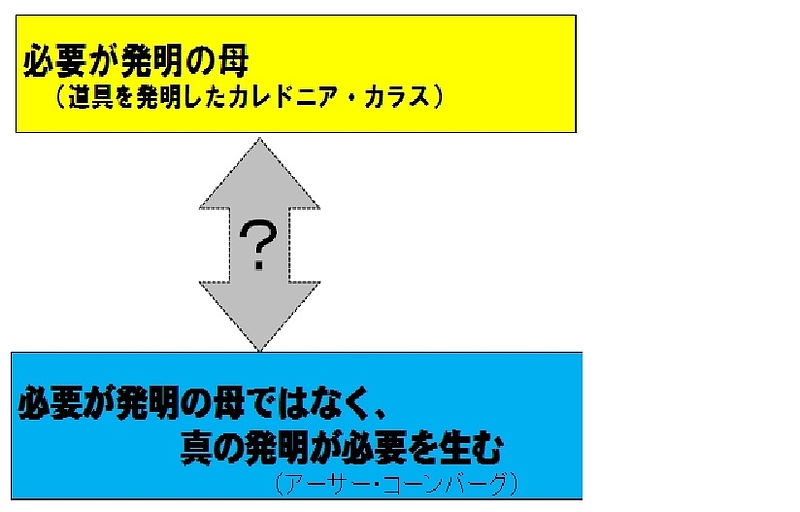

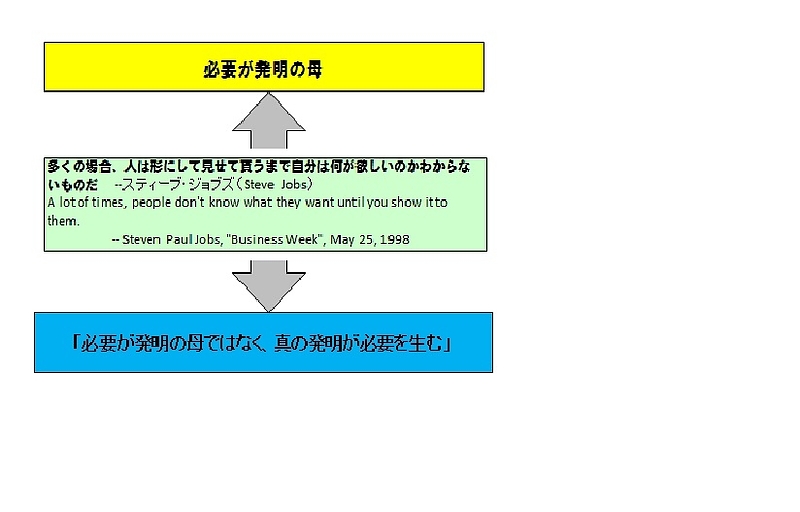

2016年のノーベル医学生理学賞を受賞した大隅良典先生は、基礎研究の重要性を説かれている。基礎研究から発明が生まれる。ここで「必要が発明の母なのか、発明が必要を生むのか」ということが問われる。以下に述べるように、この問いに対し、スティーブ・ジョブズがヒントを与えている。

§1 真の発明が必要を生むのか

1959年にDNA合成酵素の発見でノーベル医学生理学賞受賞を受賞したアーサー・コーンバーグ(Arthur Kornberg)は「必要が発明の母であることは滅多にない。 真の発明が必要を生む」と言っている。

しかし、この「必要が発明の母ではなく、真の発明が必要を生む」の言葉は、実は米国科学研究開発局(OSRD)長官のバネバー・ブッシュ(Vannevar Bush)にまで溯るようである。バネバー・ブッシュは微分積分の計算を初めて機械化し、第2次大戦中には軍事技術研究の総監督を務め、高性能レーダーや核兵器などの開発、ペニシリンの量産化など、数々の技術革新を導いた。

終戦時にはハイパーメディアのビジョンを示し、米国政府に長期研究と科学者育成の重要性を提言した人物である。1945年にトルーマン大統領への報告書「科学-果てしなきフロンティア(Science--The Endless Frontier)」を提出している。

この報告書により、米国の国立衛生研究所(NIH)の予算も増強されたが、アーサー・コーンバーグは1947年から53年までNIHの酵素・代謝部門の長を務めていた。「NIHは何も言わずにDNA複製の研究に長い年月お金を出し続けてくれた。そのおかげで考えてもいなかった応用が広がっている」と言っていたそうである。

§2 発明が必要を生んだ例は少ない

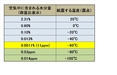

発明が必要を生んだ例としてはカール・フォン・リンデ((Carl Paul Gottfried von Linde)の冷凍機や液体空気の発明がある。1870年,1871年にリンデが冷凍機(製氷機)を発明した後、リンデは初めて、どうしたら低温を有効に利用できるか考慮したとされる。

その後、ヨーロッパの醸造メーカーの興味をひき、最初の冷凍機の商用設備は1873年に設置され、1876年にアンモニア冷凍機の特許をとる。最初の特許は商業的に成功し、多忙になり、1879年に教授の職をやめ、 リンデ製氷機会社設立した。事業は1880年代に発展し、需要は醸造業に留まらず、精肉業や冷凍倉庫業に広がった。

ルドルフ・クリスチアン・カール・ディーゼル( Rudolf Christian Karl Diesel)は、リンデの弟子でリンデの製氷機会社の研究開発部門の責任者としてディーゼルエンジンを発明し、1893年にディーゼルエンジンの特許を取得 している(ドイツ特許第 67207号)。

1895年にリンデが液体空気を発明(1903年特許取得)した後、リンデはどう利用してよいか分からなかったということである。その後、1901年には純粋な液体酸素の分離技術を確立して、酸素を利用する製鉄産業等に大きな影響を与えるまで至る。

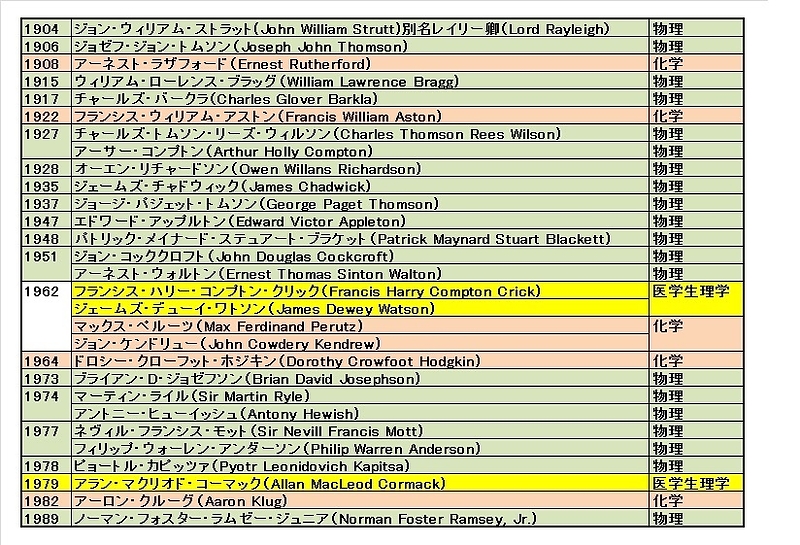

§3 親子でのノーベル賞受賞者:

アーサー・コーンバーグの長男ロジャー・デイヴィッド・コーンバーグ(Roger David Kornberg)も2006年にノーベル化学賞を受賞しており親子でのノーベル賞受賞者である。親子でノーベル賞を受賞した組としては、コーンバーグ親子の他、以下の6組が知られている:

(a) 1903年にノーベル物理学賞を受賞した父ピエール・キュリー(Pierre Curie)、1903年にノーベル物理学賞、1911年にノーベル化学賞を受賞した母マリア・スクウォドフスカ=キュリー(Maria Sk?odowska-Curie)の娘イレーヌ・ジョリオ=キュリー(Irene Joliot-Curie)は1935年にノーベル化学賞を受賞している。

(b) 1906年にノーベル物理学賞を受賞したジョゼフ・ジョン・トムソン(Joseph John Thomson)の息子ジョージ・パジェット・トムソン(George Paget Thomson)は1937年にノーベル物理学賞を受賞している。

(c) ウィリアム・ヘンリー・ブラッグ(William Henry Bragg)とその息子のウィリアム・ローレンス・ブラッグ(William Lawrence Bragg)は、共に1915年にノーベル物理学賞を受賞している。息子のローレンス・ブラッグは「ブラッグの3原則(three rules)」で有名なケンブリッジ大学キャベンディッシュ研究所(Cavendish Laboratory)の第5代所長であり(このコラムの第27回の§2参照)、2014年にノーベル平和賞を17歳で受賞したマララ・ユスフザイ(Malala Yousafzai)さんが登場するまでは、最年少の25歳でノーベル物理学賞を受賞している。

(d) 1922年にノーベル物理学賞を受賞したニールス・ヘンリク・ダヴィド・ボーア(Niels Henrik David Bohr)の息子オーゲ・ニールス・ボーア(Aage Niels Bohr)は1975年にノーベル物理学賞を受賞している。

(e) 1924年にノーベル物理学賞を受賞したカール・マンネ・イェオリ・シーグバーン(Karl Manne Georg Siegbahn)の息子カイ・シーグバーン(Kai Manne B?rje Siegbahn)は1981年にノーベル物理学賞を受賞している。

(f) 1929年にノーベル化学賞を受賞したハンス・カール・アウグスト・ジモン・フォン・オイラー=ケルピン(Hans Karl August Simon von Euler-Chelpin)の息子のウルフ・スファンテ・フォン・オイラー(Ulf Svante von Euler)は1970年にノーベル生理学・医学賞を受賞している。

§4 クランツバーグの第2法則:

米国の技術史家のメルヴィン・クランツバーグ(Melvin Kranzberg)は、以下の第1法則~第6法則を規定している:

1. Technology is neither good nor bad; nor is it neutral.

2. Invention is the mother of necessity.

3. Technology comes in packages, big and small.

4. Although technology might be a prime element in many public issues, nontechnical factors take precedence in technology-policy decisions.

5. All history is relevant, but the history of technology is the most relevant.

6. Technology is a very human activity - and so is the history of technology.

クランツバーグの第1法則は、「テクノロジーは、善でもなければ悪でもない。そして、中立でもない」と規定している。そして、第2法則では「発明は必要の母である」と規定している。

クランツバーグの第1法則がテクノロジーと社会との相互作用を強調したのに対して,クランツバーグの第2法則はテクノロジー内部の要素に関係し,さらにまた、テクノロジー自身の外の、多くの非テクノロジー的な要素にまで関係するとされる。

クランツバーグの第2法則は、コーンバーグのような「必要は発明の母」の否定ではなく、拡張である。即ち、技術が一方的に対象に形を付与するのでなく、目的もまた、「発明は必要の母である」ということである(岩波講座 現代思想13 『テクノロジーの思想』,p261-288:”History and the History of Technology, Essays in Honor of Melvin Kranzberg”, ed. by S.H.Cutcliffe and R.C.Post, 1989 Bethlehem, p.244-258) 。

技術革新というものはどれも、十分に効果的であるためには、技術のさらなる進展を必要とすることをクランツバーグの第2法則は規定している。即ち、技術が一方的に対象に形を付与するのでなく、目的もまた、「発明は必要の母である」ということである(岩波講座 現代思想13 『テクノロジーの思想』,p261-288:”History and the History of Technology, Essays in Honor of Melvin Kranzberg”, ed. by S.H.Cutcliffe and R.C.Post, 1989 Bethlehem, p.244-258)。

アレッサンドロ・ジュゼッペ・アントニオ・アナスタージオ・ヴォルタ(Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta)が2種類の金属に湿った布を組み合わせた電池を発明したのが1800年である。その直後の1802年にヴォルタと親しかったハンフリー・デービ(Humphrey Davy)が金属の細い線(フィラメント)に大きな電流を流すと白熱して光を出すことを発見し、1808年には、講会堂の地下室の全面に2000個の電池を設置し、アーク灯の公開実験に成功している。電池の発明が電灯の発明をもたらし、更に技術を進展させたのである。

デービのアーク灯が、電気を使用した人工の光による照明の始まりとされる。その後、25番目の電灯の改良発明者としてトーマス・エジソン(Thomas Alva Edison)が出現するが、1808年には発電機は未だなく、1832年にヒポライト・ピクシー(Hippolyte Pixii)がマイケル・ファラデー(Michael Faraday)の電磁誘導の原理を使った最初の発電機を発明している。ファラディはデービの実験助手である。エルンスト・ヴェルナー・フォン・ジーメンス (Ernst Werner von Siemens) がダイナモ方式(dynamo-electric principle)の発電機を発表したのは1866年である。

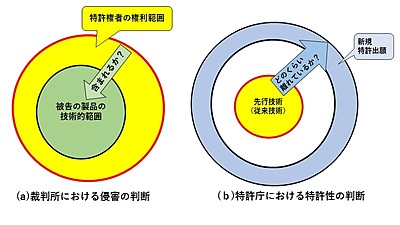

エジソンは、1877年ごろ電球の研究に着手したとされるが、1879年10月に炭化した紙を使用したフィラメントで白熱電灯の実験に成功し、11月特許を出願し、1880年1月に特許(米国特許第 223,898号)を取得している。この1880年にエジソンは、ニューヨークのウォルストリート街にエジソン電灯会社(Edison Electric Light Co.)を設立し、ランプの販売と発電所の建設を始めた。火力発電機を6台設置しニューヨークで電灯照明用の電力配電システムの運転を開始したのは1882年である。電灯の発明を活用し有効利用するために、エジソンは送電システムを発明したのである。エジソンは送電事業に関連する特許を約60件出願している。

クランツバーグの第2法則は、多くの重要な技術革新は、それを完全に効果的なものとするために、さらなる発明を必要としてきたことを述べている。ある一つの機械の改良や発明が,それ以前に成立していたバランスを崩してしまい、新たな技術革新によってバランスを取り戻す努力が必要となるということを説明しているのが第2法則である。

西澤潤一先生が1957年に半導体レーザを発明した。その当時、西澤潤一先生の上司であった喜安善市先生が、「光源はできた。しかし、このレーザ光をどのようにして伝送して通信に使うのか?」と西澤潤一先生に問うたため、1964年に西澤潤一先生は光ファイバを発明することに至るのである。

§5 流行を追わない基礎研究の重要性:

2016年のノーベル生理学・医学賞を受賞した大隅良典東京工業大学科学技術創成研究院特任教授・栄誉教授は「基礎的な研究の大切さが若者の意識からだんだん薄れてきている」との懸念を表明されている。

キャベンディッシュ研究所の第5代所長のローレンス・ブラッグは「ブラッグの3原則」の第2準則で『流行のテーマを追うな(Don’t do things just because they are fashionable)』と言っている。キャベンディッシュ研究所が単一の研究所として2016年現在で世界最多の29名のノーベル受賞者を輩出している所以でもある。

-----------------------------------------------------------------------------

Bragg’s three rules (ブラッグの3原則)

1. Don't try to revive past glories.

2. Don't do things just because they are fashionable.

3. Don't be afraid of the scorn of the theoreticians.

------------------------------------------------------------------------------

大隅良典先生は、「私はへそ曲がりな性格なので、人のやらないことをやりたかった。人が集まる研究は、一番乗りの争いになりがちで、私は競争に興味がない。オートファジーを選んだのも、興味を持つ人が少なかったからだ」と言われている。流行を追わず、人のやらないことをやってこそ基礎研究なのである。

キャベンディッシュ研究所が輩出した29名のノーベル受賞者は以下のとおりである:

2014年12月時点の資料で数えると2621件もの米国特許出願の発明者となっていた或る大学教授がいた。西澤潤一先生はこの大学教授に対して「そのような目先の成果を目指した研究は大学の研究者の研究のやり方ではない」と叱責されていた。西澤潤一先生は大学の研究者は20年~30年後に役に立つ基礎研究をしなければならないと常に指導されていた。

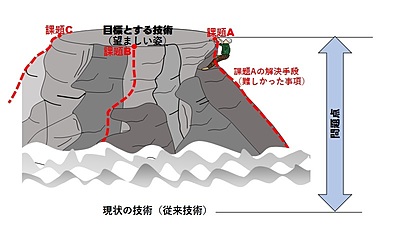

例えば、西澤先生の化合物半導体の化学量論的組成の制御を中心とした結晶の完全性の研究は1950年頃、黄鉄鉱(FeS2)の組成を調べられたところから始まっている。20年後の1971年の豊橋で開催された国際学会で、西澤先生が化学量論的組成の制御を実現するための蒸気圧制御温度差液相成長法の実験結果を発表した。しかし、西澤先生の結晶成長の方法は、米国の理論学者ジョサイア・ウィラード・ギブズ(Josiah Willard Gibbs)が説く固相・液相・気相の平衡法則に反すると、猛反発を受けた。

ノーベル賞は1895年に創設され、1901年に初めて授与式が行われた。ギブズが死亡した1903年は、ノーベル賞が創設後間もなくのことであり、ギブズがノーベル賞を得るというようなことはなかったが、今日の化学熱力学の基礎を築いた化学界の大御所である。「あのギブズが間違えたのか」と西澤先生を賞賛したイギリス人がいたそうである。

その後18年を経過した1989年(平成元年)になって、結晶成長国際機構(IOCG)が蒸気圧制御温度差液相成長法を認めることとなる。西澤先生は1989年に創設されたIOCGローディス賞(Laudise Prize)の第1回受賞者になったのである。「蒸気圧制御温度差液相成長法」により、世界最高の効率と輝度を誇るLEDの工業化が実現できている。1950年から数えれば39年間の研究成果である。

2014年に赤崎・天野・中村博士が青色LEDの研究でノーベル物理学賞受賞を受賞されたが、青色LEDの研究は西澤先生が1950年頃から開始した化合物半導体の化学量論的組成の制御の研究の延長線上にある研究である。西澤先生ご自身も崎・天野・中村博士よりも早い1983年に青色LEDを実現している。

広島大学大学院先端物質科学研究科の黒田章夫教授は、1995年にスタンフォード大学に留学しアーサー・コーンバーグ先生の指導を受けている。スタンフォード大学で黒田先生がPCの前でパワーポイントを作成していたら、コーンバーグ先生に「お前は実験するためにここにいるので、実験をしなさい」といきなり怒られたそうであるが、西澤先生のご指導も同じであった。

西澤先生の研究室の壁に掲げられていた「真理はすべて実験室に在りて机の上にはあらず」という西澤先生の自筆の書のコピーを勝手にとり、今なお座右の銘にしている卒業生が数名いる。

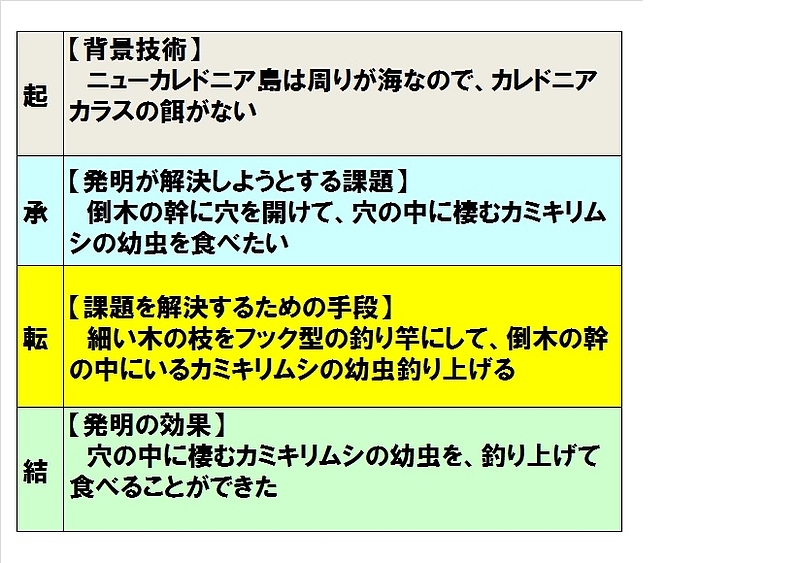

§6 必要により道具を発明したカレドニアカラス:

2000年にNHK「生きもの地球紀行」で、その後2009年にNHK「ダーウィが来た」で道具を発明したカレドニアカラスについての放送があった。ニューカレドニアは、氷河期が終わり、水面が上昇したことによって大陸から分離して誕生した島である。周りが海であり、えさが少ないので、カレドニアカラスは道具を発明したのである。生きるための必要に駆られて、食料を得る道具の発明をしたのである。

カレドニアカラスは、倒木の幹に穴を開けて、穴の中に棲むカミキリムシの幼虫を、細い木の枝を釣り竿にして釣り上げて食べるという放送であった。

カレドニアカラスの発明は、前旧石器時代のヒトの道具使用に匹敵する発明であるが、「必要は発明の母」の代表例である。

カレドニアカラスは、パンダヌスという植物の葉の縁を切り取って標準化された加工道具を用意し、ナメクジを捕る技術まで持っている。えさを捕るためのフックを発明し、携帯するカラスもいるということである。

§7 プロダクトアウトとマーケットインの間の発想:

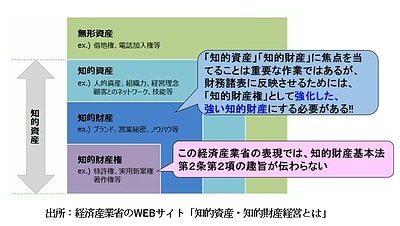

企業の論理や技術を優先して製品の生産を行い、その是非を市場で問うのをプロダクトアウト(Product out)という。「発明は必要の母」の考え方を延長した、「作ってから売り方を考える」というビジネスの手法である。しかし、現実には、特許権を獲得しても、活用されない「未利用特許」、「休眠特許」や「死蔵特許」が非常に多い。

一方、目標市場のニーズ、ウオンツを把握し、それに合致した製品を消費者が求めている数量だけ市場に提供するのをマーケットイン(Market in)という。「必要は発明の母」を延長した、今日のマーケティングの基本となるビジネスの考え方である。マーケットインのビジネスの手法が、特許権の獲得後に活用される確率が増え、未利用特許、休眠特許や死蔵特許は減るであろう。

しかし、安易に消費者(顧客)のニーズに迎合すると失敗することがある。このため、一般には、消費者(顧客)の気がついていない潜在的なニーズを探るのが好ましいとされているようである。

この点で、スティーブ・ジョブズ(Steve Jobs)は、「多くの場合、人は形にして見せて貰うまで自分は何が欲しいのかわからないものだ」と言っていることに留意すべきであろう。

A lot of times, people don't know what they want until you show it to them.

-- Steven Paul Jobs, "Business Week", May 25, 1998

ジョブズは、「必要が発明の母なのか、発明が必要を生むのか」という問いにヒントを与えている。

辨理士・技術コンサルタント(工学博士 IEEE Life member)鈴木壯兵衞でした。

そうべえ国際特許事務所ホームページ http://www.soh-vehe.jp