第33回 白熱電球の発明は組み合わせイノベーションの典型例

2023WBCの決勝前の大谷選手の「憧れるのをやめましょう」の発言は有名である。しかし、大谷選手よりも137年前の明治19年に、外国技術への依存からの脱却を大方針とした柳楢悦(ならよし)がいる。2025年3月11日付けの朝日新聞朝刊で、機械振興協会の井上弘基氏は、政府がラピダスに巨額の国費を投入することにリスクを感じていると述べている。一体、我が国は、いつから外国依存になってしまったのであろうか。現在の日本には、気骨のある指導者がいなくなってしまったことは残念である。

§1、日本には独自に発展した学問や習慣がある

戦後復興期の1949年に「外国為替及び外国貿易管理法(「外為法」)」、1950年に「外資に関する法律(「外資法」)」を公布施行し、わが国の政府は貿易・資本に関する対外取引を包括的に管理していた。外為法は1964年に廃止され、外資法は1980年に廃止されている。

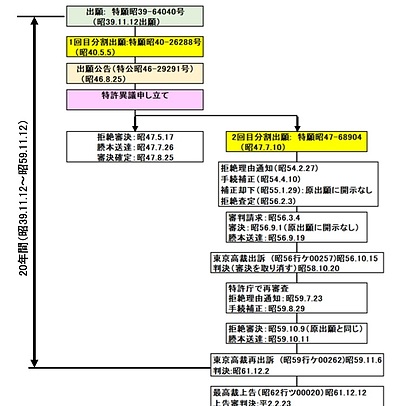

1950年に西澤潤一先生は、自らの実験結果を踏まえて、p-i-nダイオードの理論を発表した。西澤先生の理論は、欧米の権威であるN.F. モット(Mott)、W.ショットキィ(Schottky)及びJ.バーディーン(Bardeen)らの理論とは異なるという理由で日本の学会から猛攻撃を受ける。西澤先生の師である渡辺寧先生は、西澤先生の論文提出を禁止し、1950年に出願人を渡辺先生として特許出願している(特願昭 25-11976:特許第221695号)。特願昭 25-11976は、GE社よりも18日早い特許出願であったが、西澤先生と渡辺先生が共同発明者になっている。

1964年3月の第46回国会衆議院の大蔵委員会で、第3次池田内閣の科学技術庁長官佐藤栄作氏は、「みずからの技術を閲発することだ。外国に依存しないことだ。安易な外国技術への依存は避けるべきだ。そういう意味で外資審議会なども十分協力する」と述べている(佐藤氏は1964年11月に首相になる。)。外資審議会は、外資法に基づいて設置された大蔵省の付属機関である。

1955年頃の日本の主要半導体企業がGE社とライセンス契約の動きがあったとき、p-i-nダイオードに関する特許第221695号の存在は、外資審議会がライセンス契約を阻止する原因になった。特許第221695号は、日本の産業と経済に多大な貢献をしたのである。

1998年元日の年頭記者会見で当時の橋本龍太郎首相は西澤先生と渡辺先生の共同発明であるp-i-n ダイオードの例を出し、日本にも基礎開発力があることを述べた(内閣府大臣官房監修、『橋本内閣総理大臣演説集下』、日本公報協会、(2001年)、p.747)。

大草芳江さんが、東北大學の大学院在籍中の2005年に発行元となる有限会社を立ち上げ、2010年6月に創刊した「宮城の新聞」というのがある。この大草さんがひとりで主宰している宮城の新聞の2010年10月05日号のインタビュー記事において、西澤潤一先生は、「日本でも独自に発展した学問や習慣って、あるんだよ。一方で、韓国にも優れた文化があるんだ。特に、陶磁器なんか、すごいからね。……(中略)……ところが、日本人が行って『これは非常に良い』と言った。それで、そこら辺に落ちていたものを拾って帰って来た。」と述べている。

そこら辺に落ちていたものを拾って韓国から帰って来たのは、浅川伯教(のりたか)、浅川巧(たくみ)、柳宗悦(むねよし)らである。白樺派に属し、西洋美術紹介に精を出していた柳宗悦は1910年頃ロダンに手紙を送り、ロダンから3体の自作彫刻作品を入手している。このロダンの作品をみるために弟の浅川巧と共に伯教が、1914年に李朝の白磁の壺を柳宗悦に手土産として紹介している。

手土産の壺を見た柳宗悦は、「今まで些細な陶器として軽んじていた一つの陶器に『人間の温かみ、高貴、尊厳』を読み得ようとは夢にだにしなかった」と述べ、1916年以降になると、たびたび朝鮮半島に渡っている。浅川兄弟とともに柳は、朝鮮民族美術館実現に向かって活動を始め1922年に京城で李朝陶磁器展を開いている。

柳宗悦は、1925年に民衆的工藝を意味する「民藝」の語を作り、民藝運動を開始し、1957年に文化功労者に選出されている。ロダンの彫刻とは対称的な美を白磁の壺に発見した柳宗悦がいう民藝品の5条件は

1.実用的

2.無銘

3.適正価格

4.地方色

5.協業

であった。

柳宗悦の民藝運動に心打たれ、韓国では池順鐸(ジ・スンタク)等の作家が韓国の陶磁器に銘を入れるようになる。池順鐸は、1957年に陶磁窯を設立し、韓国の陶磁器の技法である高麗青磁、粉青沙器、李朝白磁を復活させ、1985年には、京畿道第四号無形文化財保持者として認定されたようである。しかし、作家の銘を入れたのでは、柳宗悦の定義する民藝品の条件には反するものである。

多趣味であった西澤潤一先生は、無銘の民衆が制作した韓国の陶磁器と共に、池順鐸の銘の入った陶磁器とも収集していたようである。宮城の新聞の2010年のインタビュー記事での西澤先生の話を鑑みると、日本や韓国で独自に発展した技術について考えさせられるものがある。

§2 柳楢悦から宗悦へ続く「自力改良進歩」の思想

柳宗悦の父親は、文藩(教育・学問に優れた藩)と呼ばれた津藩(現在の三重県津市)の柳楢悦である。楢悦は9歳で津藩の有造館に入門し、書や算術を学んだ。有造館の3代目の学長は、漢学者の齋藤拙堂である。拙堂は漢学者でありながら、広く蘭学などにも目を向けていた。攘夷派と和親派の対立する情勢の中で、拙堂は「日本を知るために、世界地理を研究する」という姿勢をくずさず、偏見を持たないように研究を続けた。

柳楢悦は、1855年に江戸幕府が開設した長崎海軍伝習所に津藩から留学生として派遣され、西洋数学を基礎とした航海術や海防に必要な測量術を学び、1862年に咸臨丸に従って伊勢、志摩、尾張の沿岸を測量した。柳楢悦は1886年(明治19年)に初代の水路局長・部長に就任し、「水路事業の一切は徹頭徹尾外国人を使用しないで自力で外国の学術技芸を選択利用して改良進歩を期する」という大方針で、水路業務を推進した。

父である楢悦が、ヒトコロナウイルスHCoV-OC43が原因とされるロシア風邪(日本では「お染風」)により1991年に没したのは、宗悦が2歳のときであった。楢悦の没後、兄悦多(よしさわ)と共に、宗悦は伯父である嘉納治五郎先生の嘉納塾に預けられ講道館で柔道を学ぶ。なお、ヒトコロナウイルスHCoV-OC43については、ルーヴェン大学、デンマーク工科大学、ロスキレ大学の研究がある(このコラムの第70回参照):

https://mbp-japan.com/aomori/soh-vehe/column/5072119/

嘉納先生は、既に1882年2月に下谷北稲荷町16(現台東区東上野5丁目)の浄土宗・永昌寺に嘉納塾を開き、1882年5月に永昌寺に講道館を開いていた。講道館は「武」を鍛える場であり、嘉納塾は「文」を鍛える場であった。楢悦の没後になって、治五郎先生の姉であった母の勝子は、悦多と宗悦によく父楢悦の話をしてくれたという。

嘉納治五郎先生は政府から、1889年~1891年の約1年4か月の行程で視察を命じられ、フランス、ドイツ、オランダ、オーストリア、イギリス等を訪問した。そして、欧州より帰国の1891年に、船中で体格の大きなロシア人海軍士官に挑まれ、海軍士官を嘉納先生が投げたが、その際、頭の下に手を差し入れて海軍士官のケガを防いだというエピソードが残っている(1891年4月10日付け『讀賣新聞』)。

§3 白人たちを打ち負かそうとする長岡半太郎の精神

1900年の第14回帝国議会において「九州東北帝国大学設置建議案」が採択されている。1907年に貴族院と衆議院を通過した内容には、帝国大学は綜合大学でなくてはいけないので,北海道の札幌農学校を充実して農科大学とし,仙台には新たに理科大学を創ることが規定されていた。1907年の東北帝国大学創立決定に際しては、理科大学長は長岡半太郎先生、農科大学長は佐藤昌介先生、初代総長は澤柳政太郎先生と内定していた。

東北帝国大学の初代理科大学長に内定した長岡先生は、1908年頃までに、以下のような数学科・物理学科・化学科・地質学科の4学科からなる理科大学の教授等の人選をした。

【表1】長岡半太郎先生の構想した東北帝国大学理科大学の初代教授陣

東京帝国大学理科大学 助教授(化学科) 慎島利行

東京帝国大学理科大学 講師(物理学科) 本多光太郎

東京帝国大学理科大学 講師(地質学科) 矢部長克

京都帝国大学理工科大学 教授(物理学科) 愛知敬一

東京高等師範学校 教授(化学科) 小川正孝

東京高等師範学校 教授(数学科) 林鶴一

東京高等工業学校 教授(化学科) 片山正夫

第一高等学校 教授(数学科) 藤原松三郎

商務省 技師(地質学科) 佐川榮次郎

海軍 技師(物理学科) 日下部四郎太

最年長者は小川教授が43歳、最年少者は藤原教授の28歳であり、他の者はみな30歳代ばかりであった。長岡先生は、ご自分の弟子にあたる本多先生、日下部先生、愛知先生を物理学科に送り込んでいる。長岡先生は、1910年の9月に本多先生、日下部先生、愛知先生、藤原先生、慎島先生、矢部先生、佐川先生をパリに集めて予算配分や設備について議論させている。弟子にあたる石原純先生も1911年に助教授として東北帝国大学理科大学の物理学科に送り込まれている。化学科の片山先生は、宮沢賢治が愛読した1000頁を超える『化学本論』(内田老鶴圃、1915年)という量子論を組み込んだ物理化学の教科書を著している。

しかし、東京帝国大学総長の浜尾新先生の説得により、長岡先生は東京帝国大学に残り、最年長の小川教授が1911年に理科大学の学長になった。長岡先生は1931年に初代大阪帝国大学総長になるが、ヨーロッパの物理学に追いつき追い越せをスローガンにして長岡先生は、東京帝国大学時代から継続して研究を指導してきた(藤岡由夫監修、板倉聖宣他著、『長岡半太郎伝』、朝日新聞社、(1973年)、p.516)。

長岡先生は1888年6月に田中舘橘(あいきつ)先生へ書いた手紙で、「西洋文明というものはかなり皮相なものであることを知った」と書き、「西洋文明を賞揚して白人はいつでも正しく、信用しうるなどと考えて白人のやったことは何でもとり入れようとする連中は臆病もの(cowards)に過ぎない」と断言し、「白人たちに先んじてすすみ、彼らをうちまかし、彼らの本性をあばくのが自分たちの義務だ」と書いている(『長岡半太郎伝』、p.113)。

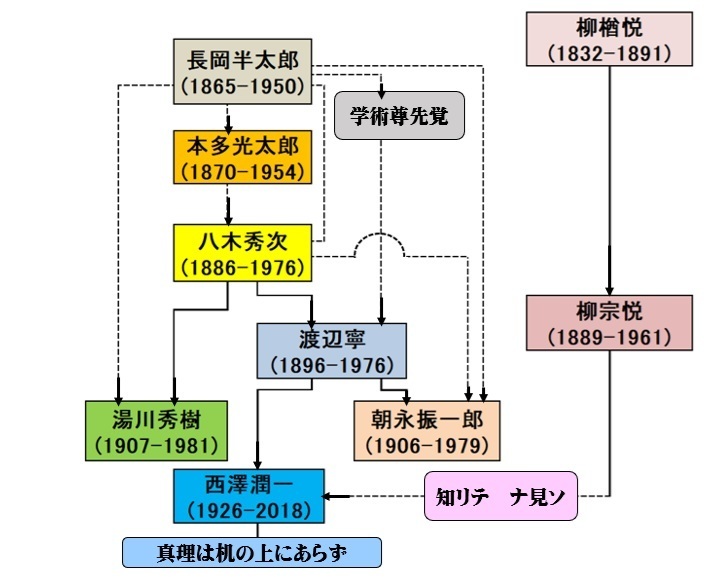

西澤先生の教授室には、渡辺先生が西澤先生に贈られた「学術尊先覚」という色紙が飾られていた。実は「学術尊先覚」は、渡辺先生が長岡半太郎先生からいただいた座右の銘だそうである(渡辺寧、『会長挨拶』、電気学会誌、第79巻第850号、p833-836、1959年)。渡辺先生は東京帝国大学工学部在学中に、長岡先生の高名を慕って理学部の「電磁気学」を聴講しており、長岡先生→八木先生→渡辺先生→西澤先生と繋がる「学術尊先覚」の系譜がある。

【図1】学術尊先覚の系譜

司馬遼太郎は、「ともかくも長岡半太郎の心が、西澤潤一教授の精神の中になまなましく生きているといっていい」と述べている(日高敏著、『西澤潤一 独創の系譜』、ダイヤモンド社、(1985年)、p.93)。「学術尊先覚」の言葉には、西洋文明に追随していたのでは、先覚的な学術はできないという教えが含まれているであろうから、柳楢悦→宗悦の系譜にも共通していると思われる。

§4 柳宗悦の「まず見よ、かくて知れ」

東京帝国大学哲学科を卒業した柳宗悦は英国のW.ブレイク(Blake)の思想に大きな影響を受け、芸術と宗教に基づいた独自思想をもつようになる。ブレイクは、おのれの直観を重視していたが、柳宗悦は岩波文庫の『南無阿弥陀仏』の心偈(こころうた)という頁で、「見テ知リソ 知リテ ナ見ソ」と述べている(柳宗悦著、『南無阿弥陀仏』、岩波書店、(1984年)、pp.265-329)。

そして、「『ナ見ソ』とは『見るな』という否定語。ここで『見(けん)』というのは、直観の意味である。『知』というのは概念のことである。まず直観を働かせて得たものを、後から概念で整理せよというのである。だからこれを逆にして概念から直観を得ようとしても無駄だというのである。『見る』とは直下にみることである。『知る』とは外から眺めて知ることである。見(けん)から知がでるが、知からは見が出ぬ。仮に出たところで、『知の範囲をでない見』というにすぎぬ。直観は凡てを開放するが、知識は凡てを限定する。……」と、柳は解説している(『南無阿弥陀仏』、pp. 304-305)。

「知識は凡てを限定する」という柳の思想は、西澤先生の「真理はすべて実験室にありて机の上には在ず」という指導の思想と共通していると考える。例えば、西澤先生の発明した蒸気圧を印加しながら液相成長して結晶性を改善するという技術は、当時常識とされたギブスの相律という「知」に反するということで、西澤先生は激しい批判に晒された。

このため、西澤先生は、非常に長い腕を持った石英ガラス製の天秤を電気炉に組み込んだ特殊な天秤炉を自作した。天秤は腕が長いほど精度が高くなる。この自作した天秤炉で精密な実験データを取得することにより、温度と圧力を独立に制御しても、飽和溶解度が圧力により0.1%~0.01%の微量なレベルで、変化することを西澤先生は実証した。温度一定の下で、飽和溶解度が圧力により変化するというのは、当時の「知」を変更するものであった。

実験室での「観」は、教科書に記載されている、マクロな分野で正しいとされていたギブスの相律という「知」は特殊解であったことを示した。「知リテ ナ見ソ」である。半導体素子の製造に必要な原子論・分子論レベルのミクロな分野では、ギブスの相律を拡張解釈した一般解が必要であるという結論を、西澤先生は実験室で「見テ知リソ」して得た。飽和溶解度を圧力により変化させて、化合物半導体の結晶性を改善する技術は、世界最高輝度の赤色発光ダイオードと緑色発光ダイオードという工業化レベルでの成功を実現させている。

天秤炉での実験は、1977年頃であるが、1983年にA.I.イバシチェンコ(Ivashenko)がギブスの相律を拡張解釈する理論を発表した頃、西澤先生の研究室の壁には、「……机の上には在ず」という実証主義の原則を示す言葉が掲げられるようになった。「真の教育とは、学問を教えると共に学問を疑うことを教えることではないか」と西澤先生は述べている(西澤潤一著、『私のロマンと科学』、中央公論社、(1990年)、p.178)

西澤先生は宮城県出身の剣術家千葉周作(1793-1855:北辰一刀流の開祖)の「守破離(シュ・ハ・リ)」を引用して研究を指導していた(第151回国会(2001年)参考人答弁、第164回国会(2006年)参考人答弁等参照。)。千利休(1522-1591)の精神を伝える「利休百首」という歌の末尾にも「守破離」ということを教える一首が残っているが、甲斐武田氏家臣の高坂弾正忠昌信(1527~1578)の口述記録となる『甲陽軍鑑(1575年)』に記された兵法用語を千利休が詠んだとされる。

「守」とは師から忠実に学ぶ段階、「破」は、守の段階で学んだ基本に自分なりの工夫を加え、自分に合った形で消化し、師を破る段階、「離」は、形にとらわれず、悟りきって自由の境地に達し、その結果、独り立ちして師から離れる段階である。西澤先生は世阿弥(1363-1443)の『花伝書』の「序破急」などとも共通すると述べている(西澤潤一著、『独創教育が日本を救う』、PHP研究所、(1991年)、pp.71-73)。但し、「序破急」は、世阿弥以前の先行芸能で用いられていた概念であり、飛鳥井雅有(あすかいまさあり:1240−1301)の蹴鞠論の口伝の書『内外三時抄(1291)』等にも現れているようである。

我が国では、茶道、華道、柔道、剣道など、およそ道とつくものはすべて「守破離」の基本型、ヒナ型を持っているようである。西澤先生は独創研究には「守破離」の3段階の内、「守」の段階が最も重要で、「守」の段階を経ない独創研究は存在しないと説明していた。「学問を教えると共に学問を疑うことを教える」である。

上述したように、西澤潤一先生は、韓国の陶磁器を大量に収集していた。しかし、当時陶磁器の専門家ではなかった西澤先生は、収集に際し、A3(43cm×32cm)の大判で重い本を10冊程度含んで、陶磁シリーズの本を大量に買い込み研究をしていた。陶磁器を収集する際に、先ず陶磁器を学ぶという「守」の姿勢が西澤先生にあったことを、大量の陶磁器関連の蔵書が示している。

表1に示した長岡先生の構想による東北帝国大学理科大学の初代教授陣の内、2名を残し9名は理科大学が開設される前に欧州に視察に出かけており、「守」の段階の姿勢が見える。しかし、研究第一主義を標榜し、白人たちを打ち負かそうとする長岡先生の構想は常に「破」の段階と「離」の段階を見据えていたと考えられる。

朝日新聞で、井上氏は、半導体は微細化よりも集積化を追求すべきと述べている。しかし、微細化の技術に関しても、ラピダスが追求している2nmよりも更に1桁以上進んだ0.136nmの加工技術を西澤先生は1980年代に実現している(J. Nishizawa et al., "Molecular layer epitaxy of silicon", J. Crystal Growth,Vol.99, (1990), pp.502-505)。

西澤先生は、1984年に0.283nmの単位でGaAsを加工する技術に成功している(J. Nishizawa et al., "Molecular layer epitaxy", J. Electrochem. Soc., Vol.132, (1985), pp.1197-1200)。GaAsで分子層単位の制御に成した後の1986年に、西澤先生は自らの研究室の講座名を「分子電子工学部門」とし、これからの半導体装置は1分子層単位で設計する時代が来たと宣言している。半導体の加工技術に関して我が国は、「破」・「離」の段階にいるはずであり、なぜ政府は時代遅れのIBMの技術を導入するのか。1964年の第46回国会で佐藤栄作氏が「外国に依存しないことだ」と答弁した精神は、どこに行ってしまったのであろうか。

弁理士鈴木壯兵衞(工学博士 IEEE Life member)でした。

そうべえ国際特許事務所は、「独創とは必然の先見」という創作活動のご相談にも積極的にお手伝いします。

http://www.soh-vehe.jp