第10回 発明は天才のひらめきによるものではない

厚生労働省の人口動態統計によれば、パンデミックに襲われた2020年1~10月の日本の死亡数は前年同期より1万4千人少ない。しかるに、医療崩壊が叫ばれている。どうも、この「医療崩壊」には別の目的の意味があるようである。

§1 なぜ今頃になって医療崩壊が叫ばれるのか

§2 科学は分類を好み、哲学は統一を好む

§3 超過死亡と医療崩壊

§4 金を一律にばらまいても経済は回復しない

§1 なぜ今頃になって医療崩壊が叫ばれるのか

現在はSARS-CoV-2ウィルスの感染者の多くが無症状であることが、分かってきている。今発表されている感染者数のデータはある特定の一部の人に関するデータであり、無症状の人の多くはPCR検査を受けていないであろう。

2021年1月31日現在において、全国で累計約637万人がPCR検査を受けている。日本の人口を約1億2671万人とすれば、全国民のうちの特定の約5.0%についてPCR検査がされているということである。全国民のうちの特定の条件の約5.0%についてしか調べていなのに、これをSARS-CoV-2ウィルスの感染者数というのは、統計学的には、全くあてにならない。

都道府県によってPCR検査を受ける人の比率も異なる。例えば東京都は、2021年1月31日現在で累計約131万人がPCR検査を受けている。東京都の人口を約1372万人とすれば、都民の約9.5%がPCR検査を受けていることになるが、これは全国平均の約2倍である。都道府県毎にPCR検査を受ける人の比率が異なるので、都道府県毎に感染者数のみを単純に比較することは、統計学的には正しくない。

なぜ前回(第71回)で指摘したような無作為抽出によるサンプリング調査をして実際の感染者数を定期的に推定し、経時的なデータを蓄積しないのであろうか。全国民の特定の約5.0%についてのデータに過ぎない感染者数ではなく、注目すべきはSARS-CoV-2ウィルスの死亡者数のデータであろう。国のトップの哲学として求められるのは「如何にしたら死亡者数を低く抑えられるか」である。

「感染者数」でなく「死者数」を低く抑えるという基準を基礎とした哲学を採用すれば、コロナ患者を入院させる医療機関の充実や一般市民の免疫力を上げるための啓発活動もできるはずである。

SARS-CoV-2ウィルスの死亡率が季節性インフルエンザより高いので恐ろしいというが、分母としての実際の感染者数が不明であるので、死亡率は算定できない。よって、死亡率での議論は意味をなさない。どちらが恐ろしいということなら、国民の何人がSARS-CoV-2ウィルスにより死亡し、国民の何人が季節性インフルエンザにより死亡したかという絶対数の比較が必要になる。死亡率に換算するなら、分母を日本全体の人口にした場合の死亡率で議論すべきである。

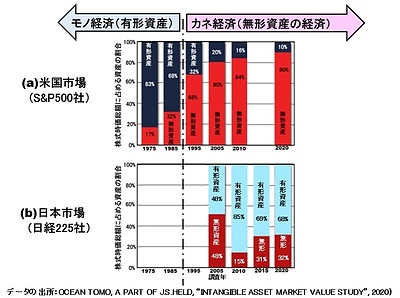

国立感染症研究所の2019/20シーズン21大都市インフルエンザ・肺炎死亡報告(2020年5月24日)によれば、2019年の第49週~2020年の第13週まで毎週500から400人が季節性インフルエンザ・肺炎が原因となり21大都市で死亡している。21大都市とは、札幌、仙台、さいたま、千葉、東京、横浜、川崎、相模原、新潟、静岡、浜松、名古屋、京都、大阪。堺、神戸、岡山、広島、北九州、福岡及び熊本である。

Covid-19の場合は、2020年3月28日までの約10週半で49人で1週平均5人であった。しかし図1に示すように、2020年第49週当たりから急激に増え、2021年第4週には、1週当たり805人まで増大してしまった。

図1の赤丸で示したCovid-19のデータの出所は、ジョンホプキンス大学(JHU)のシステム科学工学センター(CSSE)のCOVID-19 Dataである。JHUのデータでは1/19の死亡者が314名になっているが、NHKの情報では1月19日の死亡者は104人である。JHUのデータが間違っている可能性があるので破線の赤丸で示したようにNHKのデータを採用すると、805→595になる。

注意すべきは、図1のインフルエンザ・肺炎死亡者は21大都市のデータであることである。2018年のデータでは、21大都市の感染症による死亡者2,445人に対し全国では9,674人が死亡している。2018年の21大都市の純粋なインフルエンザによる死亡者853人に対し全国では3325人が死亡している。

一方、Covid-19の場合は全国の死亡者のデータであるので、図1のインフルエンザ・肺炎死亡者の縦軸を9,674/2,445 ≒ 3,325/853 ≒ 約4倍にする必要がある。約4倍にすると1週当たり2,000人が季節性インフルエンザ・肺炎で死亡していたことになるので、未だCovid-19による死亡者よりも多い。しかし、Covid-19以前の2019年12月~2020年の3月、或いはそれ以前のシーズンにおいて、インフルエンザ・肺炎死亡による医療崩壊は叫ばれていない。

【図1】1週当たりのインフルエンザ(21都市)とCovid-19(全国)による死亡者の推移

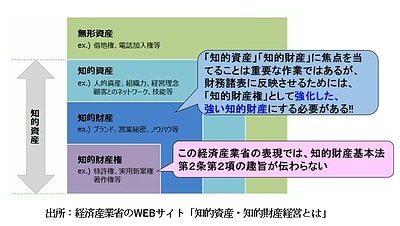

§2 科学は分類を好み、哲学は統一を好む

夏目漱石は、「科学は分類を好み、哲学は統一を好む」と言っている(村岡勇編、『漱石資料-文学論ノート』、岩波書店、p.100、1976年)。先ずやるべきは、このコラムの前回(第71回)で指摘した「非感染者の経済圏」と「感染者の経済圏」とに「分類」するスクリーニングのシステム造りであろう。本来であれば、第66回や第70回で述べたようなウィルスのインサイチュ(in situ)モニタリングが望ましいが、現在の技術では出来ないにしても、PCR法等によるスクリーニングは次善の策として可能であるはずである。

「哲学は統一を好む」であるが、それは科学によって分類したものを「統一」する「高み」を意味するのである。「非感染者」と「感染者」を分類しないで、一律に外出制限や営業短縮をするから、「命か経済か」という二者択一の愚かな対策にならざるをえない。「不要不急」の外出の制限をしたところで、「感染者」が外出をすれば感染は拡大する。時々刻々のスクリーニングを繰り返し行えば、仮に1回のPCR法によるスクリーニングが30%の擬陰性者を透過させたとしても、次第にスクリーニングされるはずである。

そして、第70回で述べたように「アフターコロナ」の時代は到来しないのである。今回のSARS-CoV-2ウイルスは、人間に感染する7番目のコロナウィルスである。他の過去のコロナウィルスが少なく共19世紀末から何度も世界に蔓延していた事実がある。風邪の10~15%はヒトコロナウィルスによるものであることから、既にウイズコロナの環境にどっぷり浸かっていたのである。今、国のトップが考えなくてはならないのは、SARS-CoV-2ウイルスの次のコロナウィルスに備えたインサイチュ(その場)スクリーニングのシステム造りと、それによる「命と経済の両立」を可能にするための哲学である。

インサイチュ・スクリーニングをIT技術と結合させれば、例えば、公共交通機関や飲食店の入り口のゲートと連動させて、スクリーニングすることにより、自然と感染者は外出できなくなるはずである。

「哲学が統一を好む」のであれば、国のトップは、2019年以前において、既に季節性インフルエンザ・肺炎による医療崩壊を問題にしていなくてはならなかったはずである。今の政治は全く哲学的高みがないと言えるであろう。

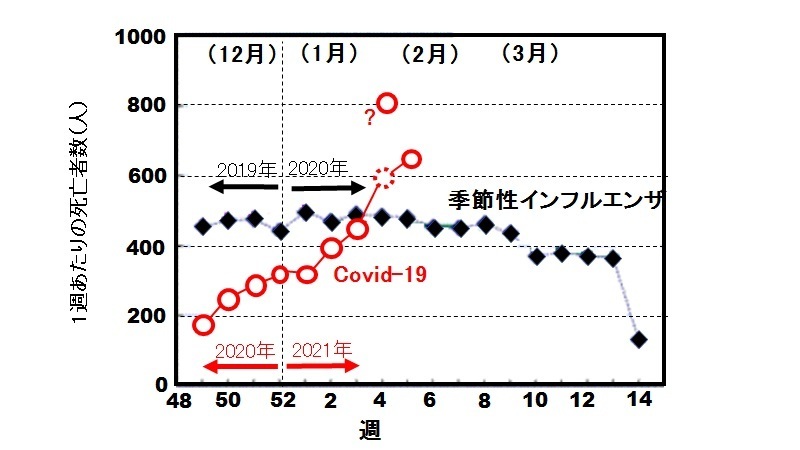

【図2】人口の変化とインフルエンザ等による死亡者数の関係

図2の左側の縦軸は茶色の折れ線に対応する我が国の人口の推移を示すスケールである。一方、右側の縦軸は、棒グラフの高さに対応するインフルエンザ等による死亡者数を示すスケールである。

2021年2月3日現在の、国内でのSARS-CoV-2ウィルスによる死亡者は図2の右下に赤い棒で示したように、5,912名である。インフルエンザによる超過死亡数は逢見憲一氏らの1952年~2006年のデータを用い、黒色の棒ブラフで表示している(逢見憲一他著、『わが国における第二次世界大戦後のインフルエンザによる超過死亡の推定』、日本公衛誌、第58巻、第10号、pp.867-877(2011年))。

§3 超過死亡と医療崩壊

「超過死亡」はWHOが提唱した概念で、インフルエンザが流行したことによって社会の総死亡がどの程度増加したかを示す推定値である。 死亡診断書の死因欄の記載は問わない考え方で、日本の国立感染症研究所などもこの方法で死者数を数えている。 死亡診断書の記載のブレを吸収した、より実態に近い値と考える事ができる。

図2に示すように1957年のアジア風邪流行時の超過死亡者は52,200人であり、1968年の香港風邪流行時の超過死亡者は36,681人である。超過死亡数ではなく、直接の死亡数のデータは厚生労働省「人口動態統計」によれば、1957年は7,735人であるので、2021年2月3日現在のSARS-CoV-2ウィルスによる死亡者よりアジア風邪流行時の死亡者の方が多い。

「直接の死亡数のデータ」というのは、医師が死因をインフルエンザと認めたインフルエンザの死者の数であり、肺炎を併発したり、インフルエンザによって持病が悪化したりして亡くなった数は含まれない。

一方Covid-19の場合は、現在の死亡者の統計は純粋なSARS-CoV-2ウィルスによる死亡者と持病との合併症で持病に主因がある場合との分離ができていない。SARS-CoV-2ウィルスの場合、持病があるほど重症化しやすいとされており、全数とは言わないまでもウィルス感染で持病が悪化して亡くなった数も、SARS-CoV-2ウィルスによる死にカウントされていると思われる。

2020年12月の厚生労働省の人口動態統計(速報)によれば、2020年1~10月の日本の死亡数は前年同期より1万4千人少ない。肺炎やインフルエンザを含む「呼吸器系の疾患」のデータでも、前年同期より計1万2872人減少し、7月までの全死因の減少分4分の3を占めているので、SARS-CoV-2ウィルスによる死亡者のデータには注意が必要である。

治療法やワクチンの体制が整っている現在でも、2020年を除けば、季節性インフルエンザによる死亡者は年平均で1万人である(2020年の季節性インフルエンザによる死亡者は、前述のように1万人以上激減している。)。超過死亡であろうと、直接死亡であろうと、医師の負担は同じであろう。アジア風邪流行時や香港風邪流行時に医療崩壊は叫ばれていたのであろうか。

そもそも「医療崩壊」の語は、2004年導入の医師の新研修制度に伴い医師の労働環境を議論するための用語として、2006年頃から使われるようになった言葉である。虎ノ門病院の小松秀樹先生は、医師がリスクの大きい病院の勤務医を辞めてより負担の少ない病院へ移ることや開業医になることを「立ち去り型サボタージュ」と呼んだ(小松秀樹著、『医療崩壊――立ち去り型サボタージュ」とは何か』、朝日新聞社、2006年)。

1957年頃のアジア風邪流行時や1968年頃の香港風邪流行時には、医療崩壊という概念が存在していなかったし、2006年頃は別のニュアンスで「医療崩壊」の語が用いられていたということである。

1919年のスペイン風邪による我が国の死亡者は約38万人と言われているので、右側の縦軸の万人単位のスケールから、黒色の縦棒がはみ出している。1889年12月にロシアのサンクトペテルブルグを起点として流行したロシア風邪(旧東アジア風邪)は、世界中で100万人以上が死亡したと言われている。

旧東アジア風邪は日本では「お染風邪」と呼ばれたが、日本における死亡者数は不明である。逢見憲一氏は1922年刊行の内務省衛生局編「流行性感冒」の記録から、1891年の東京府と神奈川県について超過死亡は、1920年のスペイン風邪当時の超過死亡率と同程度であったと指摘している(逢見憲一他著、『公衆衛生からみたインフルエンザ対策と社会防衛―19世紀末から21世紀初頭にかけてのわが国の経験より―』、J. Natl. Inst. Public Health, vol.58(3), pp.236-247(2009))。

よって、左端に赤色で示した「お染風邪」の縦棒の高さも(数値は不明であるが)、右側の縦軸の万人単位のスケールから、はみ出して示した。「お染風邪」は日本の人口が現在の1/3の4千万人の時代に流行した。スペイン風邪は日本の人口が現在の半分の5千500万人のとき流行した。

「お染風邪」は、当初インフルエンザH3N8の流行とされていたが、このコラムの第70回で説明したとおり、2005年のルーヴェン大学の研究者らの推定や2020年のデンマーク工科大学とロスキレ大学の研究者らの結論から、現在は、HCoV-OC43コロナウィルスとされている。お染風邪やスペイン風邪流行時の医療事情とCovid-19流行時の医療事情とはどこが違うのであろうか。

厚労省によれば、コロナ患者を受け入れる病院は公立病院で約7割、公的病院で約8割だが、民間病院では約2割にとどまるという。コロナ患者よりも死亡数が遙かに多いインフルエンザ・肺炎死亡で医療崩壊が叫ばれていなかった。インフルエンザ・肺炎患者を受け入れた病院はもっとあったはずである。では、なぜ、コロナ患者を受け入れるべき病院が少ないのであろうか。

約400人の医師がおり、600以上の病床がある旭川医科大学では、民間病院からコロナ患者受け入れを提案した病院長古川博之氏が吉田晃敏学長から解任される事件が発生している。約1000人の医師がおり、総病床数が1200床の東大病院が受け入れたコロナ重症者は1月7日時点で7人という。

病床数400以上の病院のうち、22病院がコロナ重症者を1人も受け入れていないのが現状である。このようなアンバランスの下での医療崩壊の議論は、何かを取り違えているのであろう。

2021年2月2日に緊急事態宣言が、10都府県で3月7日まで延長された。日本の死亡数が前年同期より1万4千人も少ないのであるから、Covid-19による「超過死亡」もない。しかし、季節性インフルエンザ以下の脅威しかない感染症で経済活動を制限したために、生活が困窮し、自殺者が増大している現実を直視する必要がある。

「死者数」を低く抑えるという基準の哲学で考えれば、緊急事態宣言は正しいのであろうか。政府はもっと本質的なところで将来を見据えた議論をする必要があるはずである。

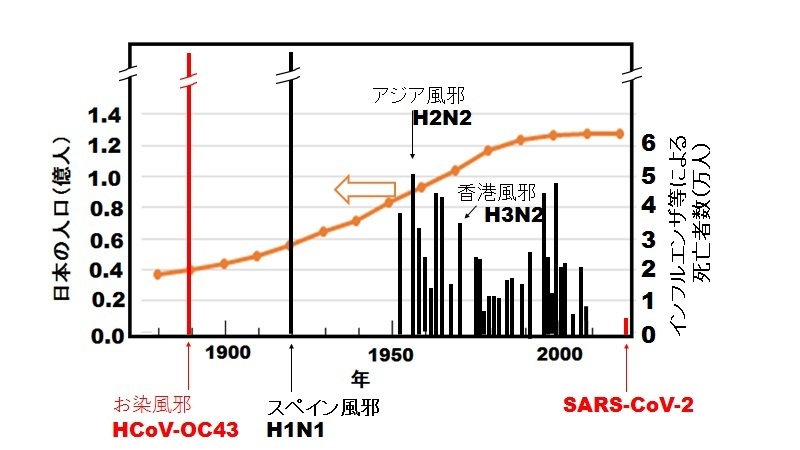

§4 金を一律にばらまいても経済は回復しない

日銀が2019年12月20日に発表した2019年第3四半期の資金循環統計では、預金取扱機関(銀行などの金融機関)の預金量が1505兆円、家計の金融資産残高1864兆円、家計の現金預金986兆円となっていた。

一方、2020年12月21日に発表した2020年第3四半期の日銀の資金循環統計では、預金取扱機関(銀行などの金融機関)の預金量が1598兆円、家計の金融資産残高1901兆円、家計の現金預金1034兆円である。10万円を国民に一律にばらまいても、殆どの国民は預金して貯蓄しただけで日本の社会に流通していないのである。資金を投入する先を「分類」しない非科学的政策では経済対策にならない。哲学が好む「統一」は、一律に行うことではない。

2006年6月に我が師西澤潤一先生は、当時の小泉純一郎内閣総理大臣宛に対し「エネルギー・環境と人類の未来/日本の脱石油戦略を考える、高圧直流送電」という提言を、社団法人先端技術産業戦略推進機構の20周年記念提言集の一つとして提出している。この提言の主な目的は、西澤先生の発明されたSIサイリスタでエネルギー問題を解決し、原子力発電所を不要にすることであった。

しかし、この提言の最後には、ウィルスが変異を生じやすいことを指摘し、現在のCOVID-19のパンデミックを予言されているような記載がある。即ち、2006年の小泉総理への提言の最後で、第66回や第70回で述べたテラヘルツ波電波を利用した技術で極めて短時間でウィルスの変異に対策することができることを西澤先生は指摘している。更には、西澤先生の提案した医学時代が到来するとも述べているが、なぜ今まで着目されてこなかったのであろうか。

財務省が2020年5月26日に発表した2019年末における日本の対外純資産残高は364兆5250億円(前年比23兆円増)で、日本は29年連続で世界最大の純債権国の地位を維持している。日本で使うマネーの使い道がないというのが現状であろう。

西澤先生の2006年の提言を踏まえて、直ちにウィルスのインサイチュ・スクリーニングの技術を開発することにマネーを投入していれば、14年後のCOVID-19パンデミックにも対応可能なレベルになっていたはずである。政府は先ず資金を投入する先を「分類」する作業が必要である。

2021年1月27日の参院予算委員会での菅義偉首相と野党との応酬には全く哲学的高みがない。「そんな答弁だから言葉が伝わらない」、「国民に危機感が伝わらない。首相としての自覚や責任感を言葉で伝えようとする思いはあるか」と野党が発言した。これに対し首相は「失礼じゃないでしょうか」「伝わらないのは私に要因があるかもしれないが、精いっぱい取り組んでいる」と反論した。

首相と野党のどちらの発言にも、科学的な分類をする態度や哲学的な高みがない。首相にも野党にも、2006年の西澤先生の提言を無視し科学技術を無視し続けてきた大きな責任がある。

不思議なことに、小泉純一郎内閣総理大臣は、内閣総理大臣を退任後に、原子力発電所不要論を唱え始めた。なぜ、2006年の提言の直後に、原子力発電所不要論を述べなかったのであろうか。

野党も然りである。野党はもっと国の将来を見据えた長期の計画に則った科学的なメッセージ性のある質問や哲学的な高みのある質問で政府を追及すべきである。野党が哲学的な高みのある質問をしないから政府もまともな回答をしないのである。必要な所に資金を投入しなけらば経済は回復しない。

弁理士鈴木壯兵衞(工学博士 IEEE Life member)でした。

そうべえ国際特許事務所は、「独創とは必然の先見」という創作活動のご相談にも

積極的にお手伝いします。

http://www.soh-vehe.jp