家族のうつ病にどう向き合うべきか? -アドラー心理学で考える-

家族の病気を支えることは、想像以上に心身の負担が大きいものです。

「家族だから支えなければならない」との思いから、一人で抱え込んでしまうことも少なくありません。

特に責任感が強い人ほど、「誰にも迷惑をかけたくない」「頼るのは甘えでは?」と考え、自分を追い詰めてしまいがちです。

しかし、支える側の健康や心の余裕がなければ、結果的に家族全体が苦しくなってしまいます。

本記事では、「支えること」と「犠牲になること」の違いを考えながら、家族を支えつつも自分を大切にする方法を探っていきます。

一人で抱え込まないための視点を持つことで、より良いケアの形が見えてくるかもしれません。

1.家族の病気に向き合うあなたへ

①家族を支えることの大変さ

ヤングケアラー問題から広まった「ケアラー」問題。

それ以前にも「老々介護」問題もありましたし、アダルトチルドレンもまたケアラー問題の一種と捉えることが出来るでしょう。

「きょうだい児」問題もあります。

『家族は支え合って当たり前』なのは、『当たり前』と思うことでこなせるレベルまでのことです。

障害認定されるほどの症状を持った家族を家族内だけですべて抱え込んで、外側から見れば「仲の良い家族」で済ませられるようにすることは出来ないし、する必要もありません。

介護保険制度、障害者総合支援法、児童福祉に関する様々な法律や制度はあれど、どこまで必要な人に伝わっているか疑問です。

なぜ必要な人がそうした制度にタッチ出来ないのか。

それは家族側に「家族のことを他人に頼るなんて…」という制限がかかってしまっているから、というのも理由の一つではないでしょうか。

家族だけで支えることは到底無理な問題なのに、家族以外に頼るのは悪いことと思ってしまう心のブレーキのダブルバインドで、支える家族はへとへとになってしまうのです。

②一人で抱え込んでしまうのはどうしてか

家族が問題を抱え込んでしまう背景として、「他人に家族内の問題で頼れない」と言うブレーキがあることのほかに、家族自身の心の課題もあるのでは、と想像します。

例えばAさん。35歳で結婚していて公務員として働いています。

友人は多く、それこそ小学校時代から続いている親友もいます。職場でも頼りにされていて評価も高いです。お話していてこちらまで楽しくなるような方です。

交友関係は理想的ともいえるAさんですが、夫のうつ病については誰にも話すことが出来ないそうです。

夫が病気のため休職していることはもちろん、抑うつ傾向の強い発言を繰り返す夫とケンカが増えていること、そのせいでリラックス出来ず、最近は睡眠もちゃんととれなくなってしまっている状態なのに、職場でも仲の良い友だちにも話すことが出来ません。

「心配かけたくない」「こんな話を聞いても相手は楽しくない」「話したところで問題は解決しない」から話せないし話したくないそうです。

どれもとてもよくわかる理由です。相手を大事にするAさんらしい判断です。

しかしその根底には「こんな話をしたら見捨てられるのでは、嫌われるのでは、評価が下がるのでは」と言う恐怖心も見て取れました。

不思議な話ですが、Aさんは自分に自信を持てていないのです。

家族の病気に限らず何か問題を抱えると、それまで見てみぬふりをしてきた自分自身の課題も浮き彫りになります。

それによって、結果として一人で抱え込まざるを得なくなってしまうのです。

2.「支えなければならない」という思い込みを見直す

①責任感が強い人ほど陥りやすい思考パターン

家族をケアする人の全てが「ケアラー問題」に悩むとは限りません。

上手に人を頼って役割を手放せる人もいるし、ケア問題をモチベーションに変えることが出来てしまう人もいます。

しかし少数と言っていいでしょう。

そして家族のケアによって苦しむ人のほとんどは、人一倍責任感が強い人が多いです。

それは家族に対する責任感にとどまらず、普段からあらゆる場面で責任を背負いがちな人です。

仕事でも、子育てでも、親の介護でも、ご近所づきあいでも、交友関係でも。

責任感が強すぎる人は、完璧主義の傾向も強い傾向があります。

一点の曇りも欠けもない状態「でなければならない」を実現するために、全部の責任を自分が負おうとしてしまうんですね。

特に家庭のこととなると、他人に頼ることをためらい、すべてを一人で抱え込んでしまいがちです。

②「支える」と「犠牲になる」は違う

病気になった家族を支えようと考えた時、今まではやってこなかった作業が必要になります。

何かに取り組むときには、必ずコストが発生します。コストとは「ヒト・モノ・カネ」ですね。

そして一番多く消費されるのが「ヒト」、つまりケアラー自身です。

これが行き過ぎることで「犠牲になる」事態に繋がってしまうのです。

支える→犠牲になる図式ですね。

本来「支える」=「犠牲になる」ではないのです。

支えるとは何でしょう。犠牲になるまで支えてしまう人にとっては「なんでも全部やってあげること」になっていることが多いです。だから「犠牲」になる。

しかし本来支える=サポートする、支援する、というのは、「本人がどうしても出来ないことを代わりに行う」「本人が出来るような工夫をする」ことです。

「主」はあくまで本人、家族はお手伝いです。

責任感が強い家族は、主客逆転してしまうのです。

≪おすすめブログ≫

<メンタルケアラーが危ない!>燃え尽き症候群と予防対策

3.まずは自分の心の健康を大切にする

①心の余裕が支援の質を高める

家族がケア疲れするのは、

・強すぎる責任感と、それによる完璧主義

・自信の無さと不安から周囲に頼れない

・一人で丸抱えする方法しか思いつかない

から、とご説明しました。

では責任感が強いことがダメなのか? もちろん違います。何とかしてあげよう、と思うことは患者本人にとってとても心強い支えです。

ただ「自分(達)だけで」という条件が付いてしまうことで、家族のケア疲れ、更に言えば共倒れを生みかねないのです。

責任感の強さを活かし、ケア疲れしないために適切に他人に頼れるようになるために必要なのが、ケアする家族の心の余裕なのです。

心に余裕があるからこそ、他人に相談することが出来ます。相談が出来ないのは「もし~~と言われたら怖い」と思うからではないでしょうか。

どんな反応が返ってきても受け止められる余裕があれば、少しずつでも他者を頼ることが出来るようになっていきます。

②自分を責めずに「できること」と「できないこと」を分ける

そして心に余裕を作るためには、今一人で抱えている役割を仕訳けする必要があります。

決まった日時に通院するのも、処方通り服薬するのも、休職している会社に定期連絡を入れるのも、離れて暮らす両親を不安にさせない対応をするのも、毎日3食バランスの取れた食事をとるのも、全部自分の責任で役割だ、と考えている方も少なくありません。

立ち止まって考えてみましょう。これ、全部ケアラー側の役割でしょうか。

違いますよね。ほぼ全部本人がやることです。

通院に同行したり、「お薬飲んだ?」と声をかけたり、両親にどう説明するかを相談したり、果物やカップラーメンをすぐ食べられるようにしておくくらいで十分なのです。

「ねばならない」のは本人のほうなのです。

逆にこうした役割に家族が集中しすぎることで、自分の心身の健康が損なわれたり、仕事中にミスをして落ち込んだり、「こんなに頑張っているのに」と中々回復しないことにいら立ったりしてしまいます。

家族はもっと今していることを「出来ないこと」に分類し、役割を手放していきましょう。

出来ないことは他の人に委ねていきましょう。委ねるのは病気本人だったり、他の家族だったり、公的機関や専門家だったり、または「やらない」と言う選択肢だってアリなのです。

≪おすすめブログ≫

ケアラーが陥りやすい認知の歪み

4.一人で抱え込まないためのサポートを活用する

家族の病気を支えることは、想像以上に心身の負担が大きいものです。

しかし、その責任をすべて自分一人で背負い込む必要はありません。

むしろ、家族だけで頑張ろうとすると、支える側の心がすり減り、結果的にケアの質も低下してしまうことがあります。

「自分がなんとかしなければ」と思う気持ちはとても尊いですが、必要なサポートを活用することもまた、大切な選択です。

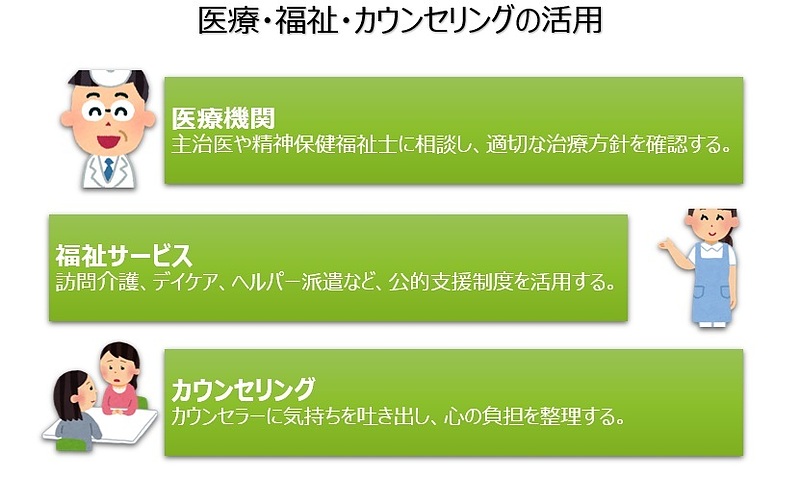

①家族だけで頑張らない:医療・福祉・カウンセリングの活用

ケアの負担を軽減するためには、公的・民間のサポートを積極的に活用することが重要です。

例えば、以下のような支援があります。

・医療機関:主治医や精神保健福祉士に相談し、適切な治療方針を確認する。

・福祉サービス:訪問介護、デイケア、ヘルパー派遣など、公的支援制度を活用する。

・カウンセリング:カウンセラーに気持ちを吐き出し、心の負担を整理する。

「家族だから支えなければ」と考える人ほど、こうした支援を後回しにしがちですが、適切なサポートを受けることで、心に余裕が生まれます。

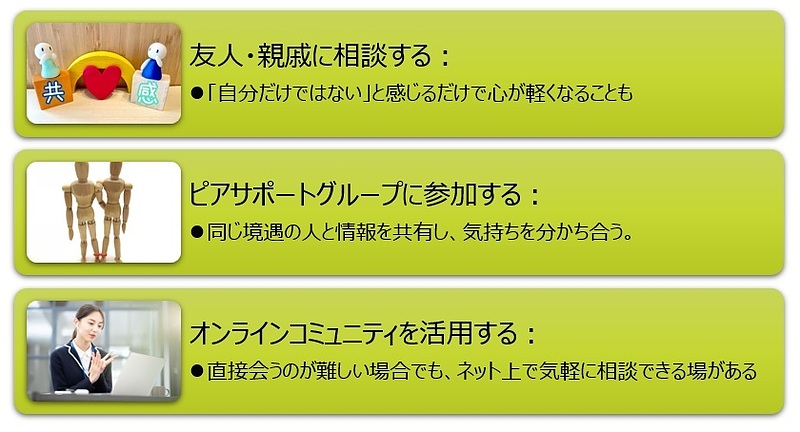

②身近な人や経験者とつながる大切さ

また、同じような経験を持つ人と話すことで、気持ちが楽になることがあります。

家族だけで抱え込まず、周囲とのつながりを意識してみましょう。

・友人・親戚に相談する:「自分だけではない」と感じるだけで心が軽くなることも。

・ピアサポートグループに参加する:同じ境遇の人と情報を共有し、気持ちを分かち合う。

・オンラインコミュニティを活用する:直接会うのが難しい場合でも、ネット上で気軽に相談できる場がある。

「助けを求めるのは甘えではなく、自分と家族を守るための大切な行動」です。

無理をしすぎず、使えるサポートを上手に活用しながら、あなた自身の心の健康も大切にしましょう。

≪おすすめブログ≫

全てのケアラーへ≫支える人が支えられる世界へ

5.「罪悪感」ではなく「愛」で支えるために

①自分を責めるより、できる範囲で支えることが大事

家族の病気を支える立場にいると、「もっと頑張らなければ」「自分がしっかりしなきゃ」と、自分を責めてしまうことがありませんか?

「私が疲れたなんて言ってはいけない」

「もっとできることがあるはずなのに…」

「私が休んだら、この家はどうなるんだろう?」

そんな思いを抱えながら、必死で踏ん張っている人も多いでしょう。

でも、罪悪感からのケアは、次第に心をすり減らしてしまいます。

②自分を責めるより、できる範囲で支えることが大事

家族を支えることは、決して「自分を犠牲にすること」ではありません。

家族がすべてを抱え込まなくても、できる範囲で支えることが、本当に大切な支え方なのです。

たとえば、こんな考え方を持つだけで、心が少し軽くなるかもしれません。

「完璧にやらなければ」ではなく、「できる範囲でやろう」

⇒100%のケアを目指そうとすると、すぐに疲れてしまいます。今日は70%、明日は50%でもいい。「できる範囲で」と考えることが、継続するためのコツです。

「私がすべてやらなければ」ではなく、「周りと協力しながら支えよう」

⇒家族の支えは、一人で抱え込むものではありません。医療機関や支援サービス、親族・友人に頼ることも、大切な選択です。

「疲れたら休んでもいい」

⇒疲れてしまうのは、それだけ頑張っている証拠。心と体を休めることも、大切な仕事の一つです。

家族が無理をしすぎると、長期的に見て、ケアそのものが続かなくなってしまいます。

「できる範囲で支えればいい」と、自分に優しくしてあげることが大事なのです。

6.まとめ

家族の病気を支えることは、大きな責任を伴いますが、それをすべて一人で抱え込む必要はありません。

責任感が強い人ほど、「自分が頑張らなければ」と思いがちですが、支えることと犠牲になることは違います。

本来のサポートとは、「できることを無理のない範囲で行い、できないことは他者と分担する」ことです。

また、心に余裕を持つことで、周囲に相談しやすくなり、適切な支援を受け入れることができ、抱え込まないサポートが出来るようになっていきます。

家族を支えながらも自分自身の心の健康を守ることが、長期的に良い支援につながります。「支え合う」という視点を持ち、自分を責めずにできることを選択することが大切です。あなたの負担が少しでも軽くなるよう願っています。

うつ家族向けメルマガのご案内

家族のためのうつ病サポート完全ガイドメルマガ|3つのステップ+5つの戦略

- ご登録後毎日夜8時に配信!

- 全7回だからコンパクトに学べます!

- ご登録者限定特典付き(PDF)

- 無料体験zoomセミナーもご案内いたします!

うつ家族がサポートする上で必須の情報が満載です!

是非ご登録ください。お待ちしております!

↓↓↓ご登録はこちらから↓↓↓

メールマガジン ご登録(外部サイト)