第11回 論文という狭い視野ではなく広い知財マインドを (小保方さんの過失の意味するところ)

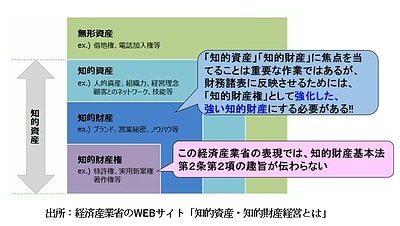

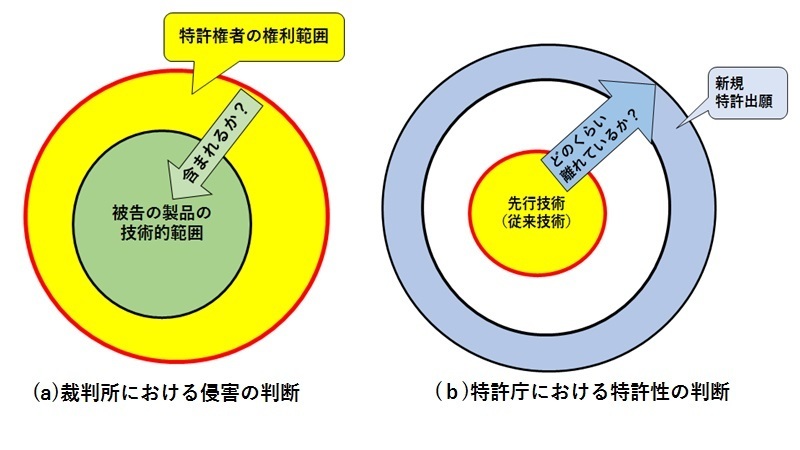

特許庁で新たな特許出願の特許性を判断する技術的な方向と、裁判所で被告の製品が原告の特許権を侵害しているかを判断する技術的な方向は、下図に示すように逆方向である。

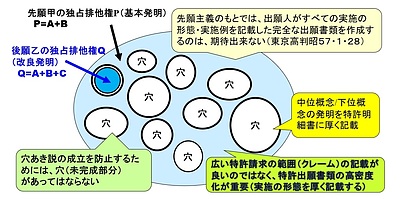

視座が異なるので、先願のXの権利範囲に後願のYの権利範囲が含まれる場合であっても、後願のYに特許性が生まれる場合がある。

【図1】裁判所の視座から技術を見る方向と特許庁の視座から技術を見る方向の比較

§1 利用・抵触を判断する技術的な視座

§2 特許性を判断する技術的な視座

§3 視点の変更、視野の拡大及び視座の変更

§4 「読み取る意識」と「用いる言語」によって発明は異なる

§5 「思いつき」のレベルから一歩先に進む

§1 利用・抵触を判断する技術的な視座

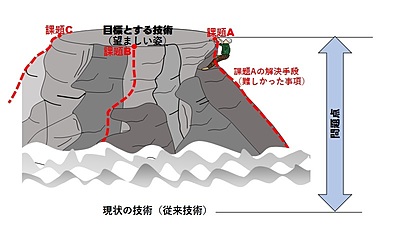

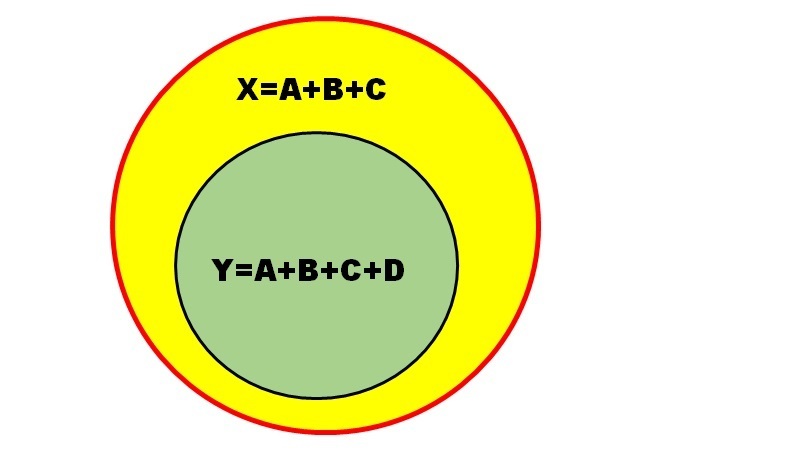

Xの権利範囲とYの権利範囲が一致する場合を「抵触」という。一方、図2に示すようにXの権利範囲にYの権利範囲がそっくり含まれる場合を、YはXを「利用」するという。このコラムの第52回では、実用新案第80594号は実用新案登録第52481号の権利を利用する場合を説明した。

例えばXが技術的特徴Aと技術的特徴Bと技術的特徴Cを備える眼鏡(X=A+B+C)である場合において、技術的特徴Dを例えば日付表示機構として、Yが技術的特徴Aと技術的特徴Bと技術的特徴Cと技術的特徴Dを備える眼鏡(Y=A+B+C+D)の場合、YはXを利用するという。

【図2】YがXを利用する関係を説明する図

技術的特徴Dが、技術的特徴A,B,Cのいずれとも上位概念・下位概念の関係にない場合、技術的特徴DをX=A+B+Cに付加して、Y=A+B+C+Dとすることを「外的付加」という。

日付表示機構が外的付加になる場合には、日付表示機構のない眼鏡(X=A+B+C)を先願の権利者が実施しても、後願の日付表示機構を有する眼鏡(Y=A+B+C+D)を実施することにならない。逆に後願の特許発明Y=A+B+C+Dを実施すれば、先願の特許発明X=A+B+Cを実施することになる。

このため、後願発明者が特許権Yを取得することに成功しても、後願の特許発明Yは、先願の特許発明Xの技術的範囲に属するので、許可なく実施すれば、先願の特許発明Xを侵害することになる。

図2に示すような権利関係が生じる場合は、先願の特許権者は外側の領域に位置する特許発明X=A+B+Cを実施できるが、後願の特許権者は内側の領域に位置する特許発明Y=A+B+C+Dを、先願の特許権者の許可なく実施することができない。

裁判所において、YがXを利用するか否かの判断は、図1(a)に示すように、Xの権利範囲にYの権利範囲が含まれるか否かを、内側の方向に見る視座となる。

§2 特許性を判断する技術的な視座

図2に示すように先願(X=A+B+C)の権利範囲に後願(Y=A+B+C+D)が含まれる関係となる場合であっても、後願が特許される場合がある。

特許庁において、新たに出願された発明Yが公知の発明Xの存在に対して特許性を有するか否かの判断は、図1(b)に示すように、発明Xの技術的特徴から、発明Yの技術的特徴が、どのくらい離れているかを、外側の方向に見る視座となる。

既にこのコラムの第41回で「日本特許法の父」清瀬一郎先生の特許性(特許を与うべき発明)の判断方法を説明した。清瀬先生は、「如何なる程度まで公知公施の事物と距り居るや」と説明されている(清瀬一郎著、『発明特許制度ノ起源及発達』、(株)学術選書、p237参照。)。

冒頭で説明したように、清瀬先生の「どのくらい従来技術(公知公施の技術)から離れているか」を見る方向は、裁判所で侵害を判断する視座から技術を見る方向とは反対方向になる。

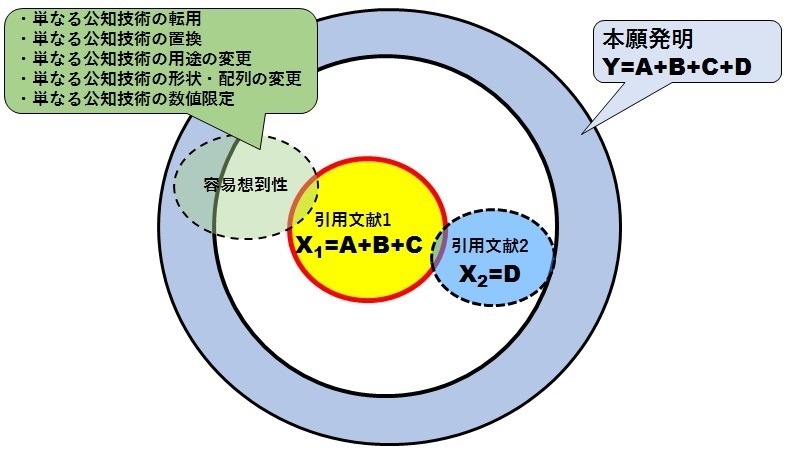

この場合は、図3の中央に黄色の円で示したように、公知技術の日付表示機構のない眼鏡(X1=A+B+C)が内側に位置し、灰色で示した本願発明の日付表示機構を有する眼鏡(Y=A+B+C+D)が外側に位置する。技術的特徴Dである日付表示機構を有するという本願発明の特徴が、公知技術の日付表示機構のない眼鏡(X=A+B+C)から、どのくらい離れているかで、本願発明の特許性が判断される。

【図3】単に新しいだけで、その新しさのレベルが低ければ、特許性は発生しない

図3において、日付表示機構のない公知技術である眼鏡(X1=A+B+C)の外側に、本願発明の日付表示機構を有する眼鏡(Y=A+B+C+D)が位置するので、本願発明は公知技術(X1=A+B+C)に対して、新規性がある。しかし、新しい(=新規性がある)だけでは、特許されないことに十分理解すべきである。

「どのくらい離れているか」とは新しさ(=新規性)のレベルが低いか高いかということである。

例えば図3に示すように公知技術を示す引用文献1にX1=A+B+Cの技術内容が開示され、公知技術を示す引用文献2にX2=Dの技術内容が開示されていれば、新しさ(=新規性)はあるが、単なる公知技術の寄せ集め(aggregation)であり、新規性のレベルが低いと判断された場合は、特許されない。

同様に、本願発明と公知技術との差異が、単なる公知技術の転用、単なる公知技術の置換、単なる公知技術の用途の変更、単なる公知技術の形状・配列の変更、単なる公知技術の数値限定に相当し、新規性のレベルが低いと判断された場合は、特許されない。

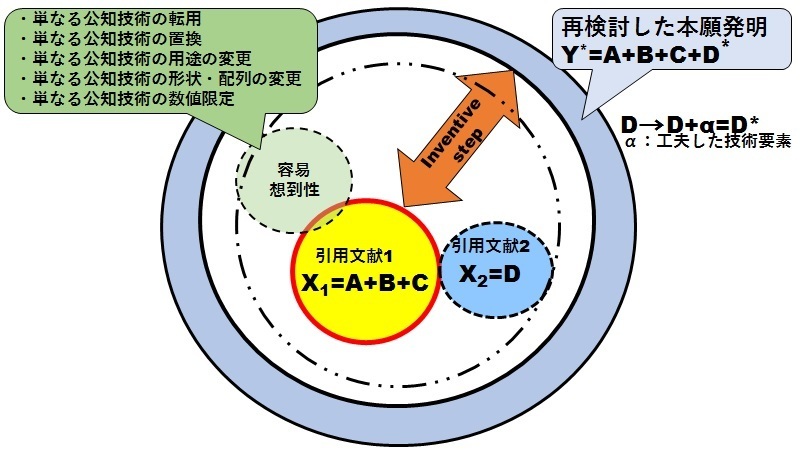

【図4】公知技術(X1=A+B+C)と本願発明(Y*=A+B+C+D*)の間の半径方向に測った距離が大きくなれば、特許される。

しかし、図4に示すように、技術的特徴Dに工夫を加え、D→D+α=D*として、公知技術(X1=A+B+C)と本願発明(Y*=A+B+C+D*)の間の距離(Inventive-step)が、二点鎖線で示した図3に示す場合の距離よりも、更に離れるように発明に検討を加えれば、新規性のレベルが高くなり特許される。

注意して欲しいのは、図1に示すように、裁判所の視座と特許庁の視座とでは、技術を見る方向が逆なので、仮に本願発明(Y*=A+B+C+D*)に特許性が発生しても、公知技術(X1=A+B+C)の技術的範囲に含まれる場合があるということである。

清瀬先生の「如何なる程度まで公知公施の事物と距り居るや」の所以である。当初発案(提案)した技術的特徴Dに工夫αを加えて、D→D+α=D*とする作業は、「ブラッシング」とか「ポリッシング」と呼ばれる場合がある。

「ブラッシング」や「ポリシング」には、技術的特徴D等を見る視座、視点や視野を変更することも含まれる。

§3 視点の変更、視野の拡大及び視座の変更

技術的特徴Dを検討する場合、技術的特徴Dのみに着目するのではなく、技術的特徴の全体(A+B+C+D+D*)を見るべきである。

「視点」とは、発明者が、自己の発明(Y,Y*)の技術的特徴(A,B,C,D,D*)のどのポイントに注目しているかということである。「視野」とは、発明者が発明(Y,Y*)の技術的特徴(A,B,C,D,D*)のどの範囲を見ているかである。

技術的特徴Dを検討する場合、技術的特徴Dのみに着目する狭い視野ではなく、技術的特徴の全体(A+B+C+D+D*)から、技術的特徴Dと技術的特徴(A+B+C)との関係を見直してみる広い視野が必要ということである。

広い視野から技術的特徴Dを再検討することによって、技術的特徴Dの裏に隠れた新たな特徴が見いだされる場合がある。

「視座」とは、発明者が発明(Y,Y*)の技術的特徴(A,B,C,D,D*)を、どの位置或いはどの立場から見ているかである。

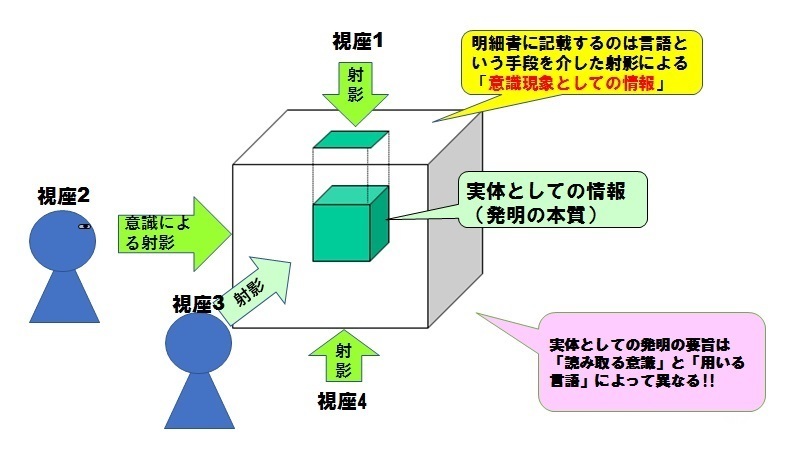

【図5】発明者が見ているのは、特定の視座からの意識現象としての情報にすぎない

図5は3次元の立体を見る視座としてモデル化した表現をしているが、3次元モデルは例示に過ぎない。発明の本質は、物理的に目に見えない電気的側面、光学的側面、化学的側面等の次元のものもあるので、通常は4次元以上の多次元空間で構成される複雑なものである。

そして、例えば、電気的側面に着目すれば、電気的側面には電流-電圧特性、容量―電圧特性、周波数特性、電力特性等の種々の視座がある。

図5のような単純化したモデルにおいても、直方体の内部を見る観察窓が直方体の6面に定義できるので、直方体の各面に設定した観察窓において、直方体の内部を見る異なる視座が定義できる。

各観察窓から内部を見る視座には「鳥の目」、「虫の目」、「魚(うお)の目」がある。「鳥の目」は、鳥のように上から俯瞰して物事の状況を見るマクロな目である。一方、「虫の目」は、虫のように小さな目で物事の状況を見てみるミクロな目であり、発明の対象や要素となる物質の分子構造等を調べる視座である。

「魚の目」とは、魚の能力である「流れを読む」視座、即ち時間的変化を観測する視座である。

人類の食料問題を解決したとされるハーバー・ボッシュ(Haber-Bosch)法によるアンモニアの直接合成法について、マクロな目の視座しかない他の研究者は工業化はできないと主張していた。

カール・ボッシュ(Carl Bosch)は、反応容器を構成している鉄中の炭素が水素で浸食されるという技術的課題を金属顕微鏡というミクロな目の視座からの観測で見いだしている。

ボッシュは1931年にノーベル化学賞を受賞しているが、人間の体内の窒素原子の50%はボッシュの発明の恩恵を受けていると言われている。

図5に示したモデルから、発明の本質を観察する視座の数は、理論的には無限に存在することが理解できるはずである。しかし、有限な時間の範囲内で、無限の視座から発明を見る試みをすることは不可能である。

マルタの医師、心理学者で発明家としても有名なエドワード・デ・ノーボ(Edward De Bono)は、「同じ方向にいくら目をこらしても、違う見方はできない」と述べている(エドワード・デ・ノーボ著、白井實訳『水平思考の世界 電算機時代の創造的思考法 』講談社)。

視座が異なれば、視点や視野が変わるということは、多くの場合、発明者が発明の隠れた本質を見損なっている可能性がある。

§4 「読み取る意識」と「用いる言語」によって発明は異なる

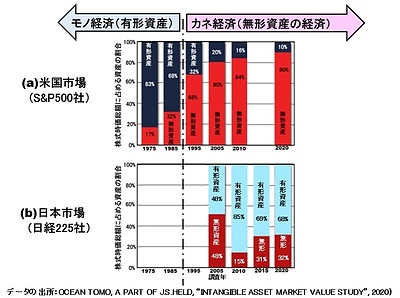

同じ発明を見ても、その視点、視野、視座によって発明が異なる技術内容であるかのように見えるということに十分に留意する必要があるが、更に明細書に記載するのは言語という手段を介した射影による「意識現象としての情報」に過ぎないことにも注意すべきである。

特許の明細書に記載されている技術は、現実の技術を紙面に文言を介して「技術的思想として」投影したものであり、必ずしも現実の技術とは一致しない。米国の理論物理学者リサ・ランドール(Lisa Randall)は、「射影は高次元の対象物の情報をすべては伝えられない」と述べている。

図5の3次元モデルは例示に過ぎないと述べた。地面の表面のような殆ど2次元の世界にいる蟻には、鳥のような3次元の世界で行動できる動物が有する情報を伝えることはできない。

素粒子物理学や宇宙論を専門とするリサ・ランドールは、「我々の世界はバスルームにおけるシャワーカーテン(膜、ブレーン)で、我々はシャワーカーテンに着いた水滴のようなもの」と述べている。

同様に3次元の世界にいる発明者に、4次元以上の高次元の世界にいる発明者の情報をすべては伝えられないのである。

熱力学の第1法則を導き出し、電磁波の存在を証明したヘルムホルツ(Hermann von Helmholtz)は、知覚心理学の基礎を作った人物としても有名である。

ヘルムホルツが、知覚とは「推論」することだと述べているように、我々が認識している発明の世界は、客観的な物理的事象と正確に対応しているわけではない。いわば脳の中で無意識のうちに再構成された世界に位置するのが、我々が発明した技術内容なのである。

サルトル(Jean-Paul Charles Aymard Sartre)は、「実存は本質に先立つ」と述べているが、発明者が理解する発明の本質、発明の価値および発明の意味等は、当初にはなく、後に発明者によって、作られているのである。

そして、言語より前に実在があるのではなく、言葉を媒介にして初めて「ものを認識する(築像する)」ことができるということにも十分に留意すべきである(永野則雄『財務会計の基礎理論』白桃書房)。

図5に射影と記載しているが、我々は特許の明細書の紙面に「写像」をしているのではなく、発明者の「読み取る意識」が言語を用いて明細書の紙面に「築像」しているのが発明なのである。

そして、明細書の紙面に記載される発明の要旨は「読み取る意識」と「用いる言語」によって異なるということにも、十分な注意が必要である。

「読み取る意識」の背景にある発明者の理解力、注意力、知識によっても発明は変わり、それを明細書に日本語で書くのか英語で書くのかという用いる言語によっても、発明は異なる存在になり得るのである。

用いる言語によって発明が異なることについては、このコラムの第39回で説明した「サピア=ウォーフの仮説」を参照されたい。

しかし、「読み取る意識」と「用いる言語」によって、同じ発明が特許になったり、ならなかったりするということがあり得るという背景に十分配慮すべきである。

§5 「思いつき」のレベルから一歩先に進む

図4に示した意味は、単なる思いつきだけでは特許性がない場合が多いので、+α(プラス・アルファ)を生じるような「ブラッシング」や「ポリシング」を試みましょうということである。

インヴェンティブ・ステップ(inventive step)の概念が付与前異議の理由として導入された1949年の英国の改正特許法の解説書には、「発明(invention)は、本来がマニファクチャー(manufacture)で、ラテン語で manus は手、facere は 作るである。つまり手を使って何かを作るということであり、手を使わないで頭だけで考えるのはいけない」と説明されている。

日本の「進歩性」という用語は、英国特許法のインヴェンティブ・ステップ(inventive step)の翻訳であるが、このコラムの第1回で説明したとおり、「技術の進歩」と混同されやすいので、あまりよい翻訳とは言えないという批判もある。

元東京高裁の判事をされていた三宅正雄先生は、「進歩性は、帰するところ、本質的に新規性の一側面にすぎない」と述べられている(三宅正雄著、『改正特許法雑感〔改訂版〕』,冨山房,1976年,p.95~96)。よって、本コラムの上記の図3や図4の説明では「新しさのレベル」や「新規性のレベル」という表現を用いた。

特許性(進歩性)のある特徴とは、実際に試作して、難しかったところである。思いつきをやってみたら、すぐできた場合は、ラテン語の意味する「マニファクチャー(manufacture)」ではないので、特許性がない場合が多い。

頭で考えたこと(単なる「思いつき」)を、実際に手を使って作り、失敗したときが、「特許性」を主張できる+α(プラス・アルファ)が生まれ、図4において、D→D+α=D*とすることができるのである。

前回(第55回)のコラムの例では、ゆき夫人が渦巻型の線香を着想してから7年の試作・研究の後、上山英一郎氏は1902年(明治35)年になって、やっと渦巻型蚊取り線香を発売することが出来た。

上山英一郎氏が除虫菊の栽培を開始したのが1886年であるので、それから16年の歳月を、渦巻型蚊取り線香の発明に要している。

頭で考えた「思いつき」ではなく、実際に手を使って試作して、失敗に失敗を重ねてした苦労が、発明(invention)としての「特許性」を与える価値を生むということを、英国特許法の解説書は説明しているのである。

辨理士・技術コンサルタント(工学博士 IEEE Life member)鈴木壯兵衞でした。

そうべえ国際特許事務所は、発明や考案に至る前の種々の創作活動のご相談や、発明の「ブラッシング」「ポリシング」、更には権利化可能な明細書の作成をお手伝いします。

http://www.soh-vehe.jp