第56回 特許庁と裁判所では技術を見る視座が逆

1.リサ・ランドールの5次元空間

特許の明細書を書くという作業は、発明という技術的思想を紙面の上に投影(射影)して、文章に表現する情報の加工作業である。素粒子物理学や宇宙論を専門とするハーバード大学教授のリサ・ランドール(Lisa Randall)博士は、「射影は高次元の対象物の情報をすべては伝えられない」と述べるが、我々は発明という技術的思想をどのように把握して、把握した内容を紙面に表現という情報の加工作業をしたらよいであろうか。

技術的思想を把握する第1段階は、日常的な3次元空間において、発明した装置等の外見(表面)を肉眼を用いてパッと注視する段階である。この場合、エドワード・デ・ノーボ(Edward De Bono)が、「同じ方向にいくら目をこらしても、違う見方はできない」と指摘しているように、分解して内部構造を観察したり、裏面側からを含む、いろいろな角度から発明した装置等を「見る」又は「視る」必要がある(白井實訳『水平思考の世界 電算機時代の創造的思考法 』講談社)。

通常の発明者は、肉眼で「見る」又は「視る」だけで発明という技術的思想を把握したと誤解してしまう場合が多いが、後述するように更に3つの「ものをみる」段階がある。

技術的思想を把握する第2段階は、4次元の観点で発明した装置を「観る」段階である。アルベルト・アインシュタイン(Albert Einstein)が特殊相対性理論で、我々の存在する宇宙空間は3次元ではなく、4次元空間であると説いたが、空間座標の次元が4つあるという意味ではない。漢代の書物の「淮南子(巻3 天文訓)」によれば、「宇」は「天地四方上下」を意味し、「宙」は「往古来今」を意味し、「宇宙」で時間と空間の全体を意味するということである。

アインシュタインの理論では、3つの空間座標と1つの時間座標とからなる4次元空間(ミンコフスキー空間)であって、空間の座標軸が4本あるユークリッド計量空間とは意味が異なる。アインシュタインのミンコフスキー空間では、3方向の次元の長さを持った空間と,時間という次元の概念は分離不可能であるが、第2段階は、発明に至る経緯等の時間変化を加えて、表面に見えているものだけではなく、一見して見えない内容を観るという段階である。

「鳥の目」「虫の目」「魚の目」を3つの目というが、このうち、「魚の目」は、時間という次元に沿った下流から「流れ」を読んで、発明の展開シナリオを「観る」目に対応するであろう。3つの目のうちの「鳥の目」は、高いところからマクロな見地で全体を見わたす能力と言われているので、第1段階の「ものをみる」段階に対応するであろう。

「観」は、仏教の言葉で「観智」、即ち「心で観る」ということで、人間の目で見える内容よりも観点を増やすという意味である。宮本武蔵の『五輪書』(「水の巻」「兵法の目付と云事」)には、

「目の付けやうは、大キに広く付る目也、観見二ツの事、観の目つよく、見の目よはく、

遠き所を近く見、ちかき所を遠く見る事兵法の専也。…」

と記載されている。宮本武蔵の「観」は、3次元のユークリッド計量空間を遠くから見るということで、アインシュタインのミンコフスキー空間とは異なるが、観測の次元が増えて、4次元の観点で見ている。

2.高次な観点から察る

リサ・ランドールは、我々の4次元ミンコフスキー空間はバスルームにおけるシャワーカーテンのような薄い膜(ブレーン)で、我々はシャワーカーテンに着いた水滴のようなものであるとして、薄い膜(シャワーカーテン)が多層に積層した5次元空間を提唱している。薄い紙(2次元空間)を積層すれば厚い立体(3次元空間)が完成するのと同様である。

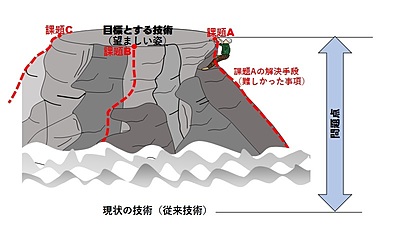

技術的思想を把握する第3段階は、5次元以上の高次な観点から技術的思想を「察る」段階である。第2段階の「観る」よりも、更に技術的思想の内面に踏み込んで、発明の背景技術や発明の技術的課題をつかみ、最初に発明品とした把握された装置の裏にある「真の発明」は何かを理解する段階である。

例えば、水はH2Oという分子構造を有しているが、我々は互いに104.45の角度をなして酸素原子に結合した2つの水素原子を肉眼で観測しているのではない。我々が肉眼で観測できるのは氷(固体)、水(液体)、水蒸気(気体)という水の形態(仮の姿)を見ているに過ぎない。氷(固体)を観測するのか、水(液体)を観測するのか、或いは水蒸気(気体)を観測するのかは、圧力及び温度という2つの形態化のパラメータに依存する。

4次元ミンコフスキー空間の場合と同様に、4次元ミンコフスキー空間に圧力という形態化のパラメータの次元を加えれば、5次元になるが、空間の座標軸が5本あるユークリッド計量空間を意図しているのではない。更に、温度という形態化のパラメータの次元を加えれば6次元になる。

ほとんどの昆虫は複眼を持っていて800~30000ものレンズがついている。蟻の眼は2つの複眼の他に、頭頂部に3つの単眼があるらしい。上述した3つの目の「虫の目」によれば、偏光も見ることができるので光の位相の違いが分かるようである。「虫の目」では、人間とは異なる光の波長帯を用いており、紫外線レンズを通してみたような見え方になるという。紫外線が吸収された物体は、「虫の目」には人間の目とは異なるように見えているはずである。

第3段階の形態化のパラメータは、圧力や温度に限られず、その他、観察する光(電磁波)の波長や位相等、発明の内容によって、種々のパラメータが存在しうる。「虫の目」の例のように、種々の形態化のパラメータの次元によって、内面に踏み込んだ観察をすることによって、第3段階では、発明の真の内容(構造)を「察る」必要がある。「観察」とは「観る」ことと「察る」ことである。

3.蒸気機関の真の内容を察ることができなかったワット

ジェームズ・ワット(James Watt)の時代の特許の明細書は、現代の特許明細書とは異なり、登録時に提出され、その後、英国大法官裁判所に保管されるような規則であった。ワットは1769年に、特許の図面を添付せず、抽象的に漠然と原理を説明しただけの極めて簡単で発明の内容が困難な特許明細書を提出している。

友人のマシュウ・ボウルトン(Matthew Boulton)らに「模倣者に対向するため、発明の説明は難解にした方がよい」と忠告されたためともいわれているが、いずれにせよ、発明の技術的思想を把握する第3段階がお粗末であり、ワットは蒸気機関の本質は理解できていなかった。

蒸気機関はワットにより飛躍的に発展を遂げ英国の産業革命に貢献しているのは事実であるが、ワットの発明による蒸気機関は、その熱効率についての確固たる科学的理論はなく、その後50年近く、蒸気機関の設計論は存在しなかったので、開発はいきあたりばったりで行われていた。

蒸気機関の熱効率に限界はあるのか、そしてどうすれば効率を最大限に高めることが出来るのかという蒸気機関の本質に関する理論的解明は、1824年のニコラ・レオナール・サディ・カルノー(Nicolas Léonard Sadi Carnot)の著書『火の動力、および、この動力を発生させるに適した機関についての考察』の出版まで待たねばならなかった。カルノーの著書は発行後ほとんど話題にならず、カルノー自身は1832年に病死しているので、実際には、蒸気機関の本質は長く世の中には知られていなかったことになる。

1834年になり、ブノワ・ポール・エミール・クラペイロン(Benoît Paul Émile Clapeyron)は論文でカルノーを取り上げ、カルノーの定理が正しいことを確かめようとしたが、クラペイロンの時代には実験データが不足していたために実験的な立証は困難であった。

そして、1840年代になり、アンリ・ヴィクトル・ルニョー(Henri Victor Regnault)が水蒸気に関する詳細なデータを計測したので、1849年にケルヴィン卿(Lord Kelvin)の通称で知られるウィリアム・トムソン(William Thomson)はルニョーのデータを元にカルノー関数を求め、やっと、カルノーの定理が正しいことが認められた。

そして、1850年、ルドルフ・ユリウス・エマヌエル・クラウジウス(Rudolf Julius Emmanuel Clausius)が熱力学第二法則を提唱することとなる。ケルヴィン卿も1851年に熱力学第二法則の理論に到達している。ワットの発明が1769年であるから、その理論的解明に80年近く要したことになる。しかし、「熱力学第二法則」は、データによる検証という意味では正しいが、統計物理学の証明としては、ワットの発明から250年近くになる現在でも未完成で、懸案事項の一つとなっている。

特許の発明は必ずしも、理論的解明が必要ではなく、又間違った理論でも構わないとされる場合もあるが、望ましくは、第3段階のより高次な観点から技術的思想を察ることにより、発明の本質に到達できることが重要である。

4.サピア=ウォーフの仮説

言語学者のエドワード・サピア(Edward Sapir)は、1921年に「言語は人の考え方に影響を与える」とする新しい言語観を発表した。その弟子のベンジャミン・ウォーフ(Benjamin Lee Whorf)は、「言語パターンこそ個人がこの世界で何を甘受し、それについてどのように考えるかを決定するものである。…(中略)…私たちが物事の広がりと流れを現にみるような仕方で切りきざんだり組み立てたりするのは、おもに、母国語というものを通して、そのような仕方について意見の一致をみた集団に私たちが属しているからであって、自然自体が私たちだれにとっても正確にそのとおりの仕方に仕切られて存在するからではない」と述べている(B.L.Whorf, Collected Papers on Metalinguistics, Washington, Foreign Service Institute, Department of State, 1952)。

サピア=ウォーフの仮説は、言語相対性仮説とも呼ばれ、どのような言語によってでも現実世界は正しく把握できるものだとする立場に疑問を呈するものであり、言語はその話者の世界観の形成に差異的に関与することを提唱している。

北米インディアンのホピ語やナヴァホ語には現在・過去・未来の時制がないそうである。ウォーフによれば、方程式の中に t (時間)を入れないで作り上げた物理学が完全に使いものになるということである。

即ち、言語は単なる表現手段にとどまらず、われわれの認識を規定したり考え方を強制したりするものである(石川純治著、「経営情報と簿記システム」森山書店、p83)。技術的思想を把握する第4段階は、「言語」という聴診器を用い、発明のポイントを「診る」段階である。

小林秀雄先生は、「言葉は眼の邪魔になるものです。例えば、諸君が野原を歩いていて一輪の美しい花の咲いているのを見たとする。見ると、それは菫の花だと分かる。何だ、菫の花か、と思った瞬間に、諸君はもう花の形も色も見るのを止めるでしょう。諸君は心の中でお喋りをしたのです。菫の花という言葉が、諸君の心のうちに這入って来れば、諸君は、もう眼を閉じるのです。それほど、黙って物を見るという事は難しいことです」と述べているように(小林秀雄、『美を求める心』、(株)日本経済新聞社)、特許の明細書を記載するという言葉による情報の加工によって、技術的思想という情報を100%完全には表現できない。

しかしながら、第4段階では、「言語」という聴診器を駆使することにより、発明者の認識を規定し、考え方を強制することにより、発明のポイントが明確になるのである。

辨理士・技術コンサルタント(工学博士 IEEE Life member)鈴木壯兵衞でした。

そうべえ国際特許事務所ホームページ http://www.soh-vehe.jp