水曜日|…自分のことをうまく言えなくても試せる

歴史の中には、かつて脚光を浴びながらも、時の流れとともに忘れ去られてしまった人物がいます。

ですが、忘れられた存在が持つ意義は失われることはありません。

時は流れゆき、緒方竹虎氏もその一人に入りつつある人物かもしれません。

目次

かつて「幻の総理大臣」と呼ばれた緒方竹虎氏。

ジャーナリストとして日本の言論界を牽引し、戦後日本の復興に尽力した政治家でもありました。

緒方竹虎氏の名は、今では多くの人々の心から失われているようです。

ですが、言論の自由を守り、未来を見据えた情報政策を構想し、温厚なリーダーシップを発揮したその生き様は、現代においても私たちに示唆を与えてくれます。

この記事では、忘れられつつある「緒方竹虎氏」の軌跡を辿り、その人生が私たちに語りかけるメッセージを掘り起こしていきます。

今、再び緒方竹虎氏に光を当てることは、時代が忘れてしまった大切な価値観を見つめ直すことでもあるかもしれません。

温厚なリーダーの原点:誠実さを育んだ幼少期と修猷館での日々

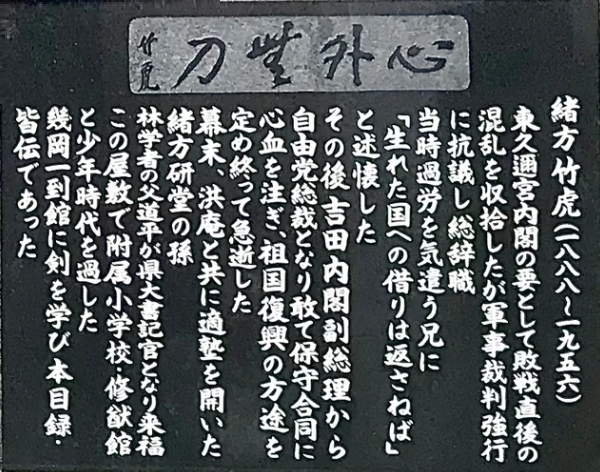

1888年(明治21年)1月30日、緒方竹虎氏は緒方道平と母・久重の三男として生まれました。

出生の地は諸説あり、福岡県もしくは山形県と言われています。

父・道平は福岡農工銀行の頭取を務め、地域で尊敬を集める人物でした。

その影響を受けた緒方竹虎氏は、幼少期から誠実さと勤勉さを大切にする人格を育んでいきます。

福岡師範学校附属小学校を卒業後、福岡県立中学修猷館に進学した緒方竹虎氏。

無欠席・無遅刻という驚異的な勤勉さを示しました。

また、剣道では小野派一刀流の免許皆伝を取得し、既に達人と称されるほどの腕前を持っていたようです。

このような努力と規律は、緒方竹虎氏の生涯を通じて貫かれる信念の土台となったのではないでしょうか。

言論の力を信じて:朝日新聞での挑戦と影響力

1911年、早稲田大学専門部政治経済科を卒業した緒方竹虎氏。

大阪朝日新聞社に入社。記者としてのキャリアをスタートさせ、東京朝日新聞編集局長や主筆、副社長を歴任。

「緒方筆政」として知られる緒方竹虎氏の編集哲学は一貫性に富んでおり、時には困難な決断を下しながらも信念を曲げることはありませんでした。

緒方竹虎氏の温厚な態度と公平な判断は、多くの同僚や部下から厚い信頼を集め、戦時中には情報政策にも関与。

言論の責任を追及する姿勢を貫きました。

幻の総理を目指して:政治家としての挑戦と信念

戦後、緒方竹虎氏は自由党から衆議院議員に当選。

第4次吉田内閣で官房長官や副総理を務めました。

緒方竹虎氏は保守合同を推進し、現在の自由民主党の基盤作りに尽力。

その温厚な人柄と誠実さは、厳しい政治の舞台でも人々の信頼を得る上で欠かせないものだったようです。

情報機関の設立:未来を見据えた先見性

緒方竹虎氏が目指したのは、戦後日本の新しい形を築くこと。

1952年、吉田茂や村井順とともに、アメリカのCIAやイギリスのMI5、MI6を参考にし、「調査室」という内閣総理大臣官房直属の小規模な情報機関を設立。

この「調査室」は、現在の内閣情報調査室の源流となり、日本の情報政策の基盤を築き上げる重要な役割を果たしました。

さらに、緒方竹虎氏は「日本版CIA」のような強力な情報機関の設立を構想。

この動きは国会や世論から批判を受け、実現には至りませんでしたが、アメリカのCIAからは高い評価を得ています。

緒方竹虎氏の先見性と行動力は、現代にも通じる国際的な視野を示しています。

幻となった総理大臣

緒方竹虎氏は総理大臣として日本を導く立場に最も近い存在とされていました。

ですが、1956年に急逝したことでその夢は叶いませんでした。

その突然の死は、戦後日本の政治史に大きな影響を与え、もし緒方竹虎氏が総理となっていたらという「もしも」の歴史に多くの人が思いを馳せていたようです。

緒方竹虎氏が眠る墓所は福岡市博多区にある聖福寺。

墓参は可能のようですが、観光目的で墓地に入ることは禁止されています。

今に残る足跡:現代に響く緒方竹虎氏の哲学

緒方竹虎氏の人生から学ぶべきことは、温厚な人格と強固な信念がいかに時代を動かす力となり得るかということです。

緒方竹虎氏のように、未来を見据え、他者を尊重しながら挑戦する姿勢は、現代を生きる私たちにとっても大切なヒントを与えてくれます。

福岡市内の所々に緒方竹虎氏の功績が石碑となって残っているところを見かけます。

とは言え、日常の中で、通過点となっていたことに目を向けて、関心を持ち調べてみて知る存在。

警固町のバス停からすぐの場所に緒方竹虎氏の屋敷があったようです。

こういった石碑よりも、「犬の糞は持ち帰りましょう」の看板のほうが目立つわけで。

残念なことに、政治に関心がある方や60代以上の方はご存知でも、そうでない場合はご存知ではなかった。

300人お伺いして1割も満たない存在になりつつある時代の流れ。

後世に語り継ぐ方がいるか、そうでないか。

人が語るから存在は残るものなんだなぁと感じています。