アンガーマネジメントについて

職場の人間関係に悩む人は多いと聞きます。日本労働調査組合が実施した退職動機に関するアンケートによると、仕事を辞める理由のナンバーワンは、職場による人間関係の悩みだそうです。

参照:日本労働調査組合HP

誰だって気持ちよく働きたいし、自分の所属するコミュニティにおいては、良好な人間関係を形成したいと願うはず。ところが、実際はうまくいかないケースも多いようです。

もちろん、プライベートな友人関係と違い、職場では接点を持つ人をより好みできません。世代も、性別も、趣味趣向も、場合によっては国籍も人種も違う人と関係を築くわけですから、よほどの偶然がない限り、最初から意気投合、というようなことは期待できません。中には「合わない」タイプの人だっているでしょう。

ですが、それを理由にしてもはじまりません。もしあなたが、「良好な人間関係のもとで、気持ちよく働きたい」と思うなら、その目的に向けて、何ができるかを考えてみましょう。

職場の良好なコミュニケーションとはどんなもの?

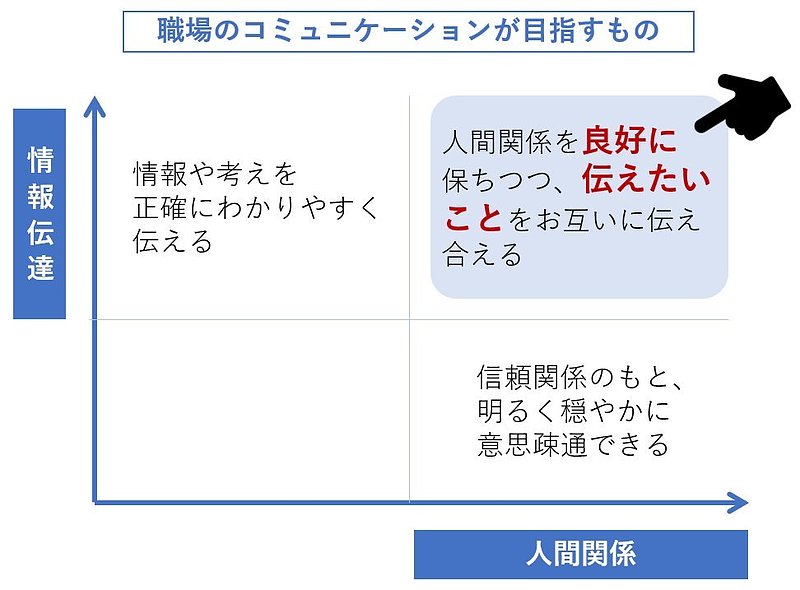

「職場のコミュニケーションが良好」とは、どんな状態でしょうか?普通に思いつくのは、まず人間関係がよいこと。お互いがお互いを尊重し合い、信頼関係のもと、明るく、穏やかに意思疎通できること。

とはいえ、仲良しこよしだけでは、仕事が先に進みません。職場のコミュニケーションには、組織が目指す方向性に向かって、短期・長期の目標を達成するために、お互いの持っている情報や考えを、率直に、正しく、わかりやすく伝え合うことが必要です。時には、相手にとって不都合なことや、言いにくいことも毅然と伝えなければいけません。これもコミュニケーションの大事な役割です。

そう考えると職場のコミュニケーションを良いものにするために、検討すべき方向性は2つあるといえます。「お互いの情報や考えを、率直に、正しく、わかりやすく伝え合うこと」。そして、「人間関係を良好に保つこと」の2つです。

しかし、この2つはトレードオフ(= 両立しない)の関係になりやすいといえます。言いたいことを言ったばかりに人間関係がギクシャクしたり、反感を買ったり。あるいは人間関係に気を遣いすぎて言いたいことを言えなかったり、といった具合です。それぞれを上手に両立させるコツはないのでしょうか。

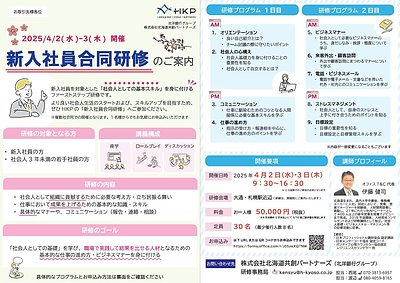

「コミュニケーションに100%の正解はない」と言われます。ですが、幾多の先人が残してくれたコミュニケーションのノウハウには、我々の人間関係をよりよいものに改善してくれるヒントがたくさんあります。普段、企業研修などで話している「職場のコミュニケーションを円滑にするコツ」を、いくつかご紹介します。

コミュニケーションのコツは「伝え方」より「聴き方」

コミュニケーションのコツというと、「伝え方」「話し方」をイメージされる方が多いと思います。ですが、実際はコミュニケーションがいいものになるかどうかのカギは「聴く側」が握っているといえます。

聴く側が熱心に聴いてくれると、話す側はどんどん活発に話すことができます。ですが、聴く側が気もそぞろな聴き方だと、話すのが嫌になってしまうでしょう。

逆に、話す側がどんなに熱心に話せば、皆んなが熱心に聴いてくれるでしょうか。決してそうとは限りませんよね。このように、コミュニケーションの「場」に対する影響力は、「聴く側」の方が強いのです。

常に一番になろうとしている時は、人の話を聞いていない。

これがコミュニケーションを台無しにする

グルーチョ・マルクス(俳優1890-1977)

私は研修講師という仕事柄、研修の中で受講生の皆さんにグループ討議をしていただき、その様子を観察する機会がたくさんあります。

そんな時どちらかというと、発言者よりも聞いている皆さんの態度に注目してしまうのですが、正直申し上げて上手な聴き方ができているひとはごくわずかです。「聴くこと」は難しいと感じます。

私が上手な聴き方と定義しているのは、「相手の話を、黙って最後まで肯定的に聴くこと」「『聴いているよ』が相手に伝わっていること」の2つです。

上手な聴き方① 相手の話を、黙って最後まで肯定的に聴く

まずひとつめは「相手の話を、黙って最後まで肯定的に聴く」です。

いかがでしょうか。皆さんは、部下や同僚の話を、口を挟まずに最後まで聞けますか。最後までとは、句読点…「〜です。(=マル)」までです。

一説によると、平均的な日本人が一分間に話せるのは150単語程度だそうです。それに対して、平均的な日本人の脳は一分間に600単語を解析できる能力があるそうです。600単語処理できる脳に、150単語しかインプットされないので、脳が退屈してしまう。だから、「聴くことに集中しよう」という意思を持ち続けないと、つい他のことを考えてしまう。聴くことの難しさは、そんなメカニズムで説明できるそうです。

引用:webサイト「Hello,Coaching!」

相手の話を聞きながら、「次に自分が何を言うか」を考えている。もしくは、相手の発言を、正しい、間違っている、好き、嫌いなど聴きながら評価している。もしくは、「この話の結論はおそらく◯◯だな」と、先を予測している。脳のスキマでそんなことを考え出すと、相手の話を聞き続けることが困難になります。場合によっては、「そんなのうまくいかないよ!」とか、「考えが甘いよ!」などと、相手の言葉を遮って否定してしまうかもしれません。

相手の話を評価せず、否定せず、遮ることなく、肯定的に最後まで聴く。これが、上手な聴き方の第一歩です。

人の話の腰を折ってはいけない。

人の話題を横取りしてもいけない。

ジョージ・ワシントン(米国初代大統領 1732-1799)

上手な聴き方② 「聴いているよ」を相手に伝える

聴き方のコツ、ふたつめは「『聴いているよ』が相手に伝わっていること」です。

最後まで聴くことができても、それが相手に伝わらないと、コミュニケーションに影響を与えることはできません

。わかりやすく、大きくリアクションをして、相手に「聴いてるよ」を伝えましょう。

話しかけられた場合は相手の方に身体を向けて、相手の顔を見て、話を聴く。相手の言葉に大きくうなずき、適度にあいづちを打ちながら聴きましょう。

「あいづち(相槌)」の元々の意味は、刀鍛冶(かじ)に由来しているそうです。刀鍛冶は鉄を熱して鎚(つち=ハンマー)で叩くことで刀を製造します。そのときに師匠が槌を打つ合間に息を合わせて弟子がタイミングよく交互に槌を打つそうです。ここから、他人の話に調子を合わせてうなずいたり、短いことばを差しはさんだりすることを意味する言葉として、「相槌を打つ」が使われるようになりました。ですからタイミングが大切で、相手の言葉に被せたり、相手の話のリズムを崩したりするあいづちはしてはいけません。

相手の言っていることが、自分の意見と違ったり、賛成できない場合はどうしたら良いでしょうか。うなずいたり、あいづちを打つのは、自分の心に嘘をついているように感じられるかもしれません。

だからといって、いぶかしげに「?」の態度を見せたり、不満そうな表情を浮かべるのはおすすめできません。相手がどういう考えでその発言をしているのか、真意は最後まで聴かないと分からないものです。

相手の言ってることが納得できなくても、肯定的に「聴く」ことはできます。

「あなたの考えはそうなんだね」ということを肯定して聴けばいいのです。これを「受容」といいます。受容と賛同は違います。賛同できなくても、受容はできるのです。

いかがでしょう。「相手の話を、黙って最後まで肯定的に聴く」そして「『聴いているよ』を相手に伝える」。この2つを守っていただけるだけで、きっと会話が豊かになりますよ。

上手なあいづちは、人の心の真実を汲み出す誘い水である。

吉川英治(小説家 1892-1962)

上手な伝え方① 分かりやすさで相手を納得させる

上手に聴けるようになったら、次に考えるコミュニケーションのコツは「伝え方」です。伝え方でのポイントは「分かりやすさ」と「適切さ」です。

まず、「分かりやすさ」について考えましょう。「分かりやすさ」とは、その話を聴いた人が話し手の意図を正しく理解してくれること。そのために必要なのは「ロジカル(論理的)に話すこと」です。

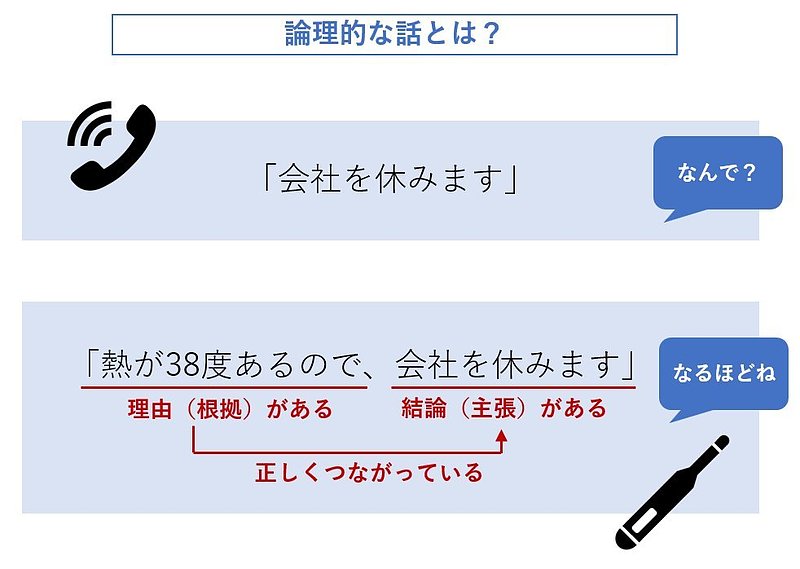

例えば、皆さんが朝、オフィスに出社したシーンを想像してください。携帯電話が鳴り、取ると、後輩社員からの電話です。

「今日、会社休みます」と後輩は言っています。そのあと、後輩が無言だったら、みなさんはどう思いますか。おそらく、「なんで?」と思うのではないでしょうか。

別のパターンです。後輩は電話口で「熱が38度あるんです」と伝えてきました。しかし、そのあと無言だったら…あなたは、今度は「で、どうするの?」と思うでしょう。

では、後輩が「熱が38度あるので、会社を休みます)と言ったらどうでしょう。みなさんは納得して「お大事に」というのではないでしょうか。

後輩の話は、最初の例は結論(休みます)はあるものの、その理由がありません。二つ目の例は、逆に状況だけで、結論がありません。最後の例は、結論(休みます)があり、その理由(熱が38度)があり、そのつながりに妥当性を感じられます。このような話の組み立てだと、聴き手は納得を感じることができます。結論があって、その理由があったとしても、つながりに妥当性を感じなければ、聴き手は納得しないでしょう(平熱なので休みます、など)。

このように、聴き手が納得感を感じ、話し手の意図を正しく理解できる論理的なものの言い方には、結論(主張)があり、その理由(根拠)があり、そのつながりに妥当性があることが必要です。

私たちは往々にして、結論のない、あるいは結論が曖昧・不明瞭な話をしたり、結論だけ伝えて理由がなかったり…といった伝え方をしがちです。ビジネスにおいて、相手にわかりやすい話をしたければ、ロジカルに話すことを心がけましょう。

上手な伝え方② 自分も相手も尊重する適切な伝え方

伝え方での二つ目のポイントは「適切さ」です。

職場のコミュニケーションを良いものにするための方向性は「お互いの情報や考えを、率直に、正しく、わかりやすく伝え合うこと」と、「人間関係を良好に保つこと」の2つとお伝えしました。

ロジカルに伝えることにより、こちらの伝えたいことは伝わりやすくなりますが、一方的に言いたいことを言って、相手との関係性がギクシャクしてしまっては、二つ目の方向性が叶えられません。相手との人間関係を良好に保つために、「適切に」伝えることが大切です。

「人間関係を良好に保つ伝え方」については、それだけで何冊もの本が書けてしまうほど、さまざまなノウハウやスキル、考え方があります。それらについては別途コラムを設けさせていただくことにして、ここでは人間関係を考慮したコミュニケーションの「大前提」ともいうべき一項目だけを取り上げます。

それは、何かを伝えようとしたときに「自分と相手は違う人間である」ことを前提として言葉を選ぶということです。価値観、考え方、言葉の受け止め方・捉え方、その言葉から何を思い浮かべるか…等々、相手と自分は異なります。そのことをしっかりと理解して伝えましょう。

「自分と違う」ことが腑に落ちると、「相手はどう受け止めるだろう」を想像して言葉を選ぶようになります。思春期に、好きな異性に話しかけるとき、「相手はどう受け止めるだろうか」をたくさん想像しませんでしたか。「相手は自分と違う人間である」を強烈に意識していたからこそだと思います。

自分とは異なるからこそ、その違いに対し想像力を働かせますし、相手への配慮・尊重が生まれます。特に職場においては、付き合いが長くなると、そういった配慮・尊重が失われがちです。ぜひ「相手はどう受け止めるだろう」を想像した言葉選びをしましょう。

まとめ

職場のコミュニケーションを円滑にするコツとして、いつも研修で話していることを文字にしてみました。

上手な聴き方のポイントとして、「相手の話を、黙って最後まで肯定的に聴くこと」「『聴いているよ』が相手に伝わっていること」の2つをご紹介しました。

上手な伝え方のポイントとして、「分かりやすさで相手を納得させること」「相手との人間関係が良好に保つために、「適切に」伝えること」の2つをご紹介しました。

皆さんのより良い職場環境のご参考にしていただけると幸いです。