世界ETF残高、9.21兆ドル、日本円換算 1,008兆円に。低コスト・高い流動性・透明性の高さで拡大継続中

金融庁が金融審議会で用いた資料によると、銀行が受け取る外貨建て保険の手数料は平均7%弱で現状は顧客には開示されていません。(*1)約7%の手数料を支払っていると聞いて、銀行にだまされたと感じる契約者も多いのでは。来年(*1)からの手数料開示の方向により、高すぎる手数料が明るみに出そうです。

■投資信託約3%で「手数料が高い」、外貨建て保険の手数料7%

「銀行で扱っているから安心」というイメージを持っている投資家は、外貨建て保険の銀行受取り手数料が7%弱と聞いてさぞ驚いたと思います。また、そんなに高い手数料だと知っていたら契約しなかった投資家も多いのではないでしょうか。

投資信託協会の「投資信託に関するアンケート調査」(2014年7月)によると、投資家が投資信託の不満に感じる点で実に45%が「手数料が高い」と回答しています。ここ数年で投信の手数料が高いことを問題視する投資家が増加していることは喜ばしい事実です。しかしながら日本の投信販売手数料は2.96%(金融庁 金融モニタリングレポート2015年7月)で、先の外貨保険の手数料は7%弱と比較になりません。約3%で高いと感じる投資家が7%弱と聞けば「高すぎる」「知っていたら契約しなかった」と思うことは不自然ではないでしょう。

■銀行員にとって「顧客のため」はハードルが高い

「銀行で扱っているから安心」とは言えない投資商品が多くあります(手数料が高い)。しかし、担当者が悪意を持って対応しているとも言えません。実際には担当者も苦しい立場であろうことは想像できます。銀行や証券などの金融機関から給料を貰っている担当者は、自社で扱っている商品のみが顧客セールスの選択肢となっている状況です。仮に他社の商品の方が優れている事実を認識していても、その事実を述べることはしないでしょう。当然ながら達成すべきノルマもあります。

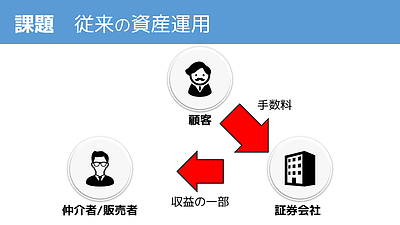

金融機関に所属しているFPは、実際のFPの理念とはかけ離れた仕事を求められています。本来あるべきFPの姿は専門家として「利益相反事項がある場合は、これを顧客に提示」すべきで、「顧客の利益を最大限に実施」する目的で業務にあたるべきなのです。しかし自社の取扱いの商品が全てベストであることはまずあり得ません。また自社取扱い以外が優れた選択肢の場合で、それを顧客に告げることは商売に繋がらなくなります。お客様にとって最も良い選択を提供することはほぼ不可能と考えられるのです。銀行、証券など企業勤務のFPに、中立なアドバイスを求めても期待した答えが返ってこない理由はここにあります。

■フィデューシャリー・デューティとは

これからキーワードとして重要度を増す言葉がフィデューシャリー・デューティです。筆者の意訳は「顧客志向を果たす義務」としておきます。商品開発、販売、運用、資産管理それぞれに携わる金融機関が、真に顧客のために行動していれば「フィデューシャリー・デューティ」を果たしているということになります。顧客に開示せずに7%弱の手数料を受領していた従来の姿はとても「顧客志向を果たす義務」を果たしていたとは言えないでしょう。また保険手数料の開示は金融機関にとってダメージがあります。

1.今までの高い手数料が顧客に知れ渡る結果となる(信頼を失う)

2.今後はこれほど高い手数料は見込めなくなる(収益機会が減少する)

金融庁の投資家寄りの姿勢、「不透明な手数料」に警鐘を鳴らす姿勢は歓迎すべき事柄です。そしてメガバンクが(*1)来年、あえて保険の手数料開示に踏み切る方向性は、「フィデューシャリー・デューティを無視した金融機関は、投資家にそっぽを向かれる結果」となることを危惧しているから、であろうとも考えられます。

プロである金融機関がアマチュアである投資家に「わからなかったなら、高い手数料を取っても良い」と思う姿が変化してきているとすれば投資家にとっては朗報です。顧客思いの銀行員で内心、「お客様に迷惑をかけなくて済む」とほっとしている人もいると信じたいのです。

■フィデューシャリー・デューティの夜明け

メガバンクは手数料開示の方向性を打ち出しつつあります。しかし、収益基盤が盤石といえない金融機関は、保険の手数料開示に難色を示しています。投信の乗換えにメスが入り、更に保険の高い収益性にもメスが入ることになれば、従来のビジネスモデルからの大きな転換を求められることになります。従来の対面金融機関のいわば「負のレガシー」、すなわち高い人件費、店舗家賃、設備などをまかなうためには、高い収益性が必要なのでしょう。

しかし新しいビジネスモデルに舵を切ることをしなければならない時代が近づいてきています。生き残っていけない金融機関は再編を模索せざるを得ないでしょう。フィデューシャリー・デューティの夜明けは金融再編・変革の夜明けとなる可能性も含んでいると思うのです。

© 2017 おカネ学 (*1: 2016/08/05)