海外にかかわる相続

相続は、人生の中で誰もが直面する可能性がある大切な手続きです。

「財産だけでなく負債も相続する?」

「遺言書があればどうなるの?」

といった疑問を抱える方も多いのではないでしょうか。

この記事では、相続における承認や放棄の選択肢、遺言書の活用方法、

そして相続手続きの注意点まで、わかりやすく解説します。

1. 単純承認

単純承認は、相続財産すべてを受け入れることを意味します。

財産だけでなく負債も引き継ぐため、プラスもマイナスも全て相続する形になります。

2. 限定承認

限定承認は、相続したプラスの財産の範囲内でのみ債務を引き継ぐ方法です。

例えば、相続した財産が100万円で負債が80万円の場合、

80万円の負債のみを引き継ぎ、残りの20万円は手に入れることができます。

ただし、相続開始を知った日から原則として3ヶ月以内(伸長期間あり)に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。

3. 相続放棄

相続放棄は、財産を一切相続しないという選択肢です。

相続人が単独で家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。相続開始を知った日から3ヶ月以内に手続きを完了しなければなりません。

遺言相続のメリット

もし被相続人が遺言書を作成していた場合、その内容が尊重されます。

遺言相続の特徴を見ていきましょう。

•特定の相続人に遺産を指定できる

•民法上の相続人に含まれない人にも遺産を分けられる

(例えば、内縁関係の人や団体にも分配可能)

•相続人同士の争いを避けられる

遺言書の種類

遺言書の種類として最も一般的なのは下記の2つになります。

『自筆証書遺言』

『公正証書遺言』

遺言書を作成することで、自分の意思に従って遺産を分けることができます。

遺産分割協議とは?

遺産分割協議は、相続人全員が集まって遺産の分け方を決める手続きです。

相続人全員の合意が必要で、遺産分割協議書にどの財産を誰がどれだけ相続するかを記載します。

もし、遺言書もなく、相続人間で合意が得られない場合、その財産は未分割のままとなります。

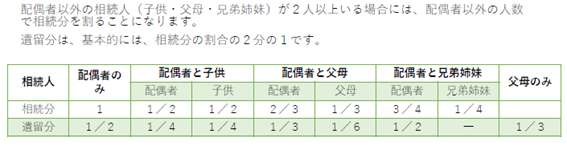

遺留分とは?

遺留分とは、特定の相続人が保証されるべき相続分です。被相続人が遺言で財産を指定しても、遺留分を持つ相続人には最低限の相続分が保証されています。

遺留分の侵害請求

遺留分を侵害された場合、その権利を持つ相続人は贈与を受けた人に対して侵害分を請求することができます。請求は、相続開始または侵害事実を知った日から1年以内に行う必要があります。

遺産分割前の預貯金の払い戻し

遺産分割が完了する前でも、葬儀費用や債務の弁済のために、一定額の預貯金を引き出すことが認められています。

手続きには2通りの方法があります。

1. 家庭裁判所の判断を経ず、一定額まで払い戻しを受ける

2. 家庭裁判所の許可を得て、預貯金の仮払いを受ける

配偶者居住権とは?

配偶者居住権は、相続開始時に被相続人の所有する建物や夫婦で共有する建物に居住していた配偶者が一定条件を満たすことで、無償で住み続けることができる権利です。

•配偶者が亡くなった場合、居住権は消滅します。

•低額で確保でき、相続財産の一部として預貯金等を相続することも可能です。

配偶者居住権の登記

配偶者居住権は登記できます。

登記を早期に行うことで、後々のトラブルを防ぐことができます。

配偶者短期居住権とは?

配偶者短期居住権は、配偶者が相続開始時に居住していた建物に対し、遺産分割が完了するまでの期間、最大6ヶ月間無償で住み続けることができる権利です。

遺産分割が早期に行われた場合でも、最低6ヶ月は居住権が保障されます。

この権利は登記できませんが、住み続ける権利は確保されます。

相続に関する手続きは複雑であり、選択肢や注意点が多いため、事前にしっかりと理解しておくことが重要です。