円安はいつまで?2023年の為替相場、市場関係者の多くは円高を予測

【高額療養費制度の改正】あなたの自己負担はどうなるのか?

高額療養費制度とは?

高額療養費制度とは…

健康保険(国民健康保険や協会けんぽ等)に加入している人の、医療費が高額になった場合に、自己負担額が一定の上限額を超えた分を、後から払い戻してもらえる制度。

大きな病気やケガなどで多額の医療費がかかったとしても、経済的な負担を軽減してくれる仕組み。

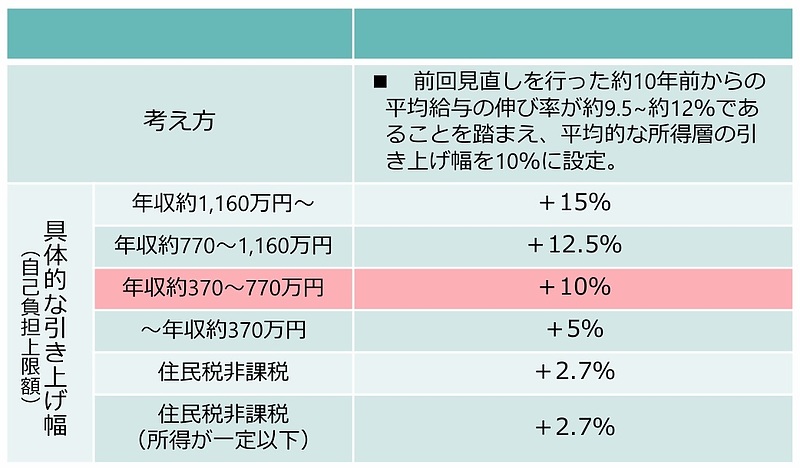

年齢や所得額に応じて上限額が決まっており、収入が高い人ほど上限額は高くなります。

対象は、保険適用される医療費のみであり、差額ベッド代や食事、自由診療などは対象外となります。

制度改正の背景

厚生労働省が発信している文言を見ると、下記のような理由が挙げられます。

1.セーフティーネットとしての役割維持

高齢化に伴い膨らみ続ける医療費。国民皆保険の日本、国民全体の負担が増加し続けています。そこで、高額療養費制度を見直し、財政の収支を改善させることで医療制度を持続可能なものにする必要があります。

2.公平性の確保

所得に応じて負担額が設定されている現在の制度、経済状況や社会の変化に伴い見直しの必要性が高まっています。例えば、低所得者への負担を軽くする一方で、高所得者には相応な負担を求めることで公平性を確保する狙いがあります。

3. 医療費の抑制

高額療養費制度があるために、過剰な医療費を発生させることも考えられます。(例えば、患者が医療費を気にせず高額な治療や薬剤の処方を受けたり、頻繁に受診をするなど)この制度の恩恵ではありますが医療費の増加を助長し、本来は不必要な医療を受ける原因になっているともいえます。

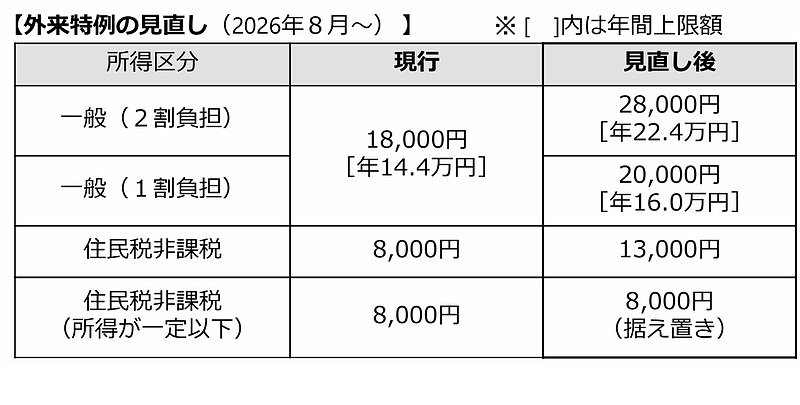

4.外来特例の見直し

公平性の確保という点では、外来特例の見直しも。70歳未満の方には限度額が無いのであまり認知がされていませんが、70歳以上の高齢者については、個人単位での外来診療費に自己負担限度額が設定されており、この限度額を超えた分は高額療養費として払い戻しされています。

【現状】一般の所得区分(年収156万~約370万円)の場合

・外来の自己負担限度額(月額):18,000円

・年間の上限額(外来療養費の合算):144,000円

具体的に、いつから、どのように変わるのか

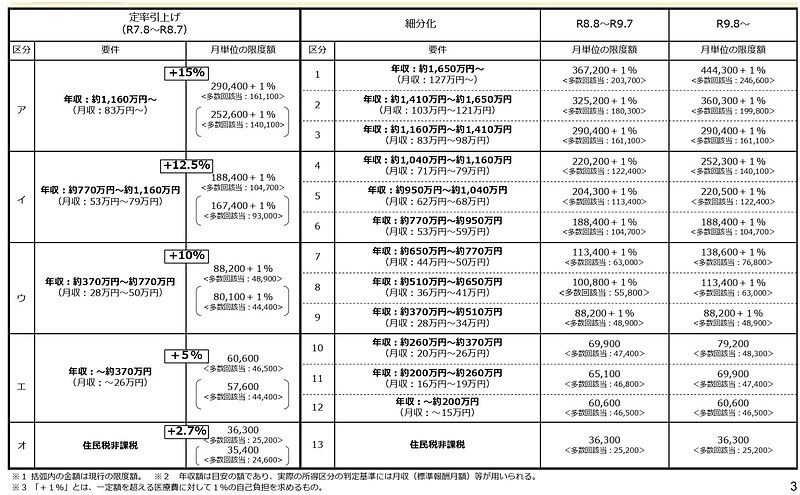

令和7年8月から、令和9年8月にかけて、段階的に実施されます。

◆2025年8月~ 所得区分ごとの自己負担限度額引き上げ

◆2026年8月~ 外来特例の見直し ※いすれも厚生労働省令和7年1月23日付第192回社会保障審議会医療保険部会資料より

※いすれも厚生労働省令和7年1月23日付第192回社会保障審議会医療保険部会資料より

◆改正の全体像 ★各所得区分が細分化されます(2026年8月~、2027年8月~) ※全国保険医団体連合会”全世代を直撃する高額療養費の大改悪 厚労大臣「患者団体のヒアリング実施しない」”記事より

※全国保険医団体連合会”全世代を直撃する高額療養費の大改悪 厚労大臣「患者団体のヒアリング実施しない」”記事より

高額療養費制度の見直しに私たちがとるべき行動とは

特に高所得層には大きな負担増となる今回の改正。まずは他人事ではなく自分事として、例えば自分の自己負担はどのくらいか…等、制度の内容、申請方法、改正について理解しておく必要があります。

また、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関では、医療機関での支払いが軽減される『限度額適用認定証』が無くても、限度額を超える支払いはしなくて済む…などの利点もあるので、まだ作っていない方はこれを機に準備されるのもよいでしょう。

また、所得が細分化されることにより、給与が上がった結果思わぬ大きな自己負担→出費となる可能性もあります。余裕を持った家計管理や資産形成の重要性、または高額な出費に備える民間の医療保険や共済などの必要性も高まってきます。

なによりも。

医療費をかけない心がけ=日頃からの健康管理が重要ではありますが、気をつけていても時に大きな病気やケガに見舞われることもあります。

”知らなくて損した”とならないよう、こうした制度、制度改正にも興味関心を持っていただきたいと思います。

私たちファイナンシャルプランナーも、日々研鑽に努めて参りますので、ぜひ身近な専門家としてお気軽にご相談ください。