スレート屋根の雨漏りリスクとメンテナンス対策

屋根の棟板金(むねばんきん)は、屋根の頂部を保護し、雨風の侵入を防ぐ重要な役割を担っています。しかし、経年劣化や台風・強風の影響で固定が緩み、浮きや剥がれが発生することがあります。この状態を放置すると、屋根全体の防水性能が低下し、雨漏りや強風による板金の飛散といった深刻なトラブルに発展する可能性があります。

今回は、棟板金の浮きや剥がれの原因、リスク、適切な修理方法について詳しく紹介していきます。

目次

1. 棟板金の浮き・剥がれとは?

棟板金の浮きや剥がれは、屋根の頂部に取り付けられた金属製の板金が、固定が弱くなってズレたり、強風で飛ばされたりする現象です。通常、棟板金は「貫板(ぬきいた)」と呼ばれる下地の木材に釘やビスで固定されていますが、時間の経過とともに固定が緩み、隙間が生じることがあります。

この状態を放置すると、隙間から雨水が侵入し、屋根内部の木材を腐らせたり、台風や強風時に棟板金が飛散してしまう危険性が高まります。

2. 棟板金が浮いたり剥がれたりする原因

棟板金の不具合は、主に以下のような原因によって発生します。

① 釘の浮きや抜け

屋根は常に温度変化の影響を受けており、日中は膨張し、夜間は収縮します。この膨張・収縮を繰り返すことで、固定している釘が徐々に緩み、抜け落ちやすくなります。

風や雨の影響を受け続けることで、釘が浮いたり抜けたりし、棟板金が不安定になります。

② 台風や強風の影響

屋根の棟は風を直接受ける部分のため、特に台風や強風が吹いた際に負荷がかかりやすくなります。

釘が緩んでいる状態で強風にさらされると、棟板金が剥がれたり、最悪の場合飛散することもあります。

③ 貫板の腐食

棟板金の下地となる貫板が木材の場合、雨水や湿気の影響で腐食しやすくなります。

貫板が腐ると釘やビスが効かなくなり、棟板金の固定が甘くなるため、結果的に浮きや剥がれの原因となります。

④ 施工不良

棟板金を取り付ける際に、適切な長さの釘やビスを使っていない場合、しっかり固定されずに緩みやすくなります。

また、貫板の設置が不十分だったり、防水処理が適切に行われていない場合、経年劣化が早まり、不具合が発生しやすくなります。

3. 棟板金の浮き・剥がれを放置するとどうなる?

棟板金のトラブルを放置すると、次のようなリスクが発生します。

① 雨漏りの原因になる

棟板金が浮くと、隙間から雨水が侵入しやすくなります。

棟部分は屋根の最上部にあるため、一度雨水が入ると広範囲に浸透し、野地板や天井裏まで被害が及ぶことがあります。

② 屋根の内部構造が腐食する

雨漏りが続くと、屋根内部の木材が腐り、耐久性が著しく低下します。

放置すればするほど修理が大掛かりになり、結果的に高額な修理費用が発生することになります。

③ 強風時に棟板金が飛散する

台風や強風が吹いたときに、緩んだ棟板金が飛ばされる危険性があります。

飛散した棟板金が近隣の建物や車に当たると、損害賠償問題に発展する可能性もあります。

4. 棟板金の修理方法

棟板金の浮きや剥がれを防ぐためには、定期的な点検と適切な修理が不可欠です。以下のような方法で修理を行います。

① 釘の打ち直し・シーリング補強

軽度の浮きであれば、新しい釘やビスを使ってしっかり固定し、シーリング材を併用することで防水性を向上させます。

② 貫板の交換

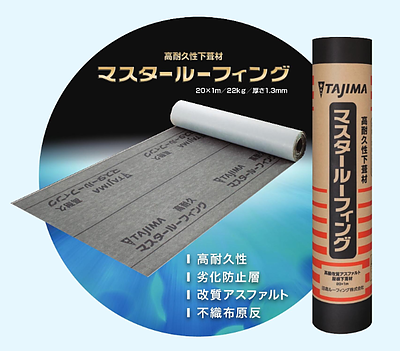

貫板が腐食している場合は、木製の貫板を撤去し、新しいものに交換する必要があります。

最近では、耐久性の高い樹脂製の貫板(タフモックなど)に交換するケースが増えています。樹脂製貫板は腐食しにくく、長寿命でメンテナンスの手間が減るというメリットがあります。

③ 棟板金の交換

既存の棟板金が劣化している場合は、新しいものに交換します。

施工時には「ステンレス製のパッキン付きビス」を使用し、風に強い固定方法を採用することで、再発リスクを軽減できます。

5. 棟板金のメンテナンス方法

棟板金のトラブルを未然に防ぐには、定期的なメンテナンスが重要です。

定期点検のポイント

・築10年以上の屋根は、3~5年ごとに専門業者の点検を受ける

・台風や強風の後は屋根の異常がないか確認する

・釘やビスの浮き、板金のズレがないかチェックする

・貫板の腐食が進んでいないか確認し、劣化が見られる場合は交換を検討する

まとめ:棟板金の浮き・剥がれは早めの対処が重要!

屋根の棟板金が浮いたり剥がれたりしている状態は、まさに「家からのSOSサイン」です。最初はほんの少しの隙間かもしれませんが、そのわずかな劣化が、やがて大きな雨漏りや屋根の破損へと発展することは決して珍しくありません。

特に、強風が吹いたときに棟板金が飛ばされるリスクは想像以上に高く、一度飛散してしまえば、ご自宅だけでなく、近隣の住宅や車、通行人に被害を及ぼす可能性もあります。屋根は、普段は目に見えにくい場所ですが、家全体の寿命を左右する非常に重要な部分です。

「まだ大丈夫」と思っていませんか?

棟板金の劣化は、目に見える異常が出る頃にはすでに進行していることがほとんど。もし釘が浮いていたり、板金がわずかにズレているのを発見したら、それは**「今すぐ修理が必要」というサイン**です。

棟板金のトラブルは早期発見・早期対応がカギ!

1.「異常があるかも?」と思ったら、すぐに点検を!

→ 定期点検をしていないと、気づかないうちに被害が進行していることが多いです。

2.修理は早ければ早いほど、費用を抑えられる!

→ 釘の浮きや貫板の劣化段階で対処すれば、部分補修で済む場合が多いです。

→ しかし、放置すると雨漏りが発生し、屋根全体の補修が必要になることも。

3.屋根は「見えないから大丈夫」ではなく「見えないからこそ危険」!

→ 屋根の異常は下からでは分かりにくいですが、気づいたときには大きなダメージを受けていることも。

→ 台風や大雨のシーズンを迎える前に、しっかり点検しておきましょう。

今こそ、屋根の点検を!

「うちの屋根は大丈夫かな?」と少しでも不安を感じたら、すぐに専門業者に点検を依頼することをおすすめします。

もしすでに棟板金の浮きや剥がれが見られる場合は、早急に修理を検討することで、大規模な被害を防ぎ、余計な出費を抑えることができます。

台風や強風は、ある日突然やってきます。

「もっと早く修理しておけばよかった…」と後悔する前に、今すぐ屋根の状態を確認してみませんか?

問い合わせ

瀧澤屋根工業 WEBサイト

施工事例

OFFICE

瀧澤屋根工業(タキサワヤネコウギョウ)について

施工エリアは、岩手県全域です

盛岡市・滝沢市・雫石町・岩手町・矢巾町・紫波町・花巻市など内陸エリアをメインとしております。

【代表からのメッセージ】

私、瀧澤 豊(Yutaka Takisawa)、岩手県遠野市の自然豊かな環境で育ち、現在は盛岡市にて瀧澤屋根工業を率いています。盛岡市の瓦屋での7年間の研鑽を経て、2012年に当社を立ち上げました。私の屋根への深い愛情は、盛岡市内であらゆる屋根材に精通することに表れています。

2018年の最新設備投資により、私たちは技術的な精度と創造的な可能性をさらに高めました。インターネットを通じた情報共有にも力を入れており、業界内でのリーダーシップを発揮しています。

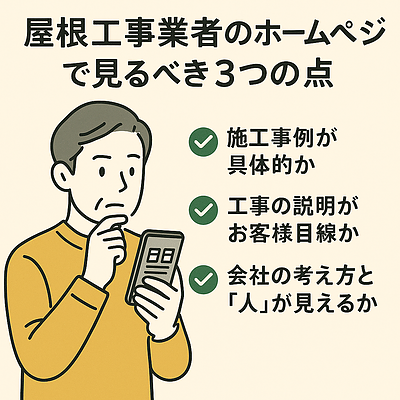

ホームページは、私の手によってイチから作り上げています。動画制作からSNSへの投稿に至るまで、全て私自身で作成しています。私の仕事に対する情熱とプロフェッショナリズムが反映されています。

【安全と安心の約束】 私たちは損害保険に加入しており、万が一の事態にも迅速かつ適切に対応します。お客様には、安心して屋根工事をお任せいただけるよう、最善を尽くしています。