クロック(機械式)の修理

日本独自、不定時法による時間の管理

時間の表し方で 明治時代初期まで日本で使われていたのが「不定時法」です

時代劇や何かで「草木も眠る丑三つ時~~~」とか「明け六つに落ちあいましょう・・・」という

あれです。

現在は、時計が存在する場所では定時法で時をあらわしています。

ところが 電気もない時代に農耕民族である日本人は日の出から日の入りまでの長さを6等分し一刻と数えました。

ですから 季節や地域によって一刻の長さが違いますし、1日のスタートの時間も違います。

自然との共存で体に優しい時間の流れ方だったかもしれません。

2015年4月9日の東京の日の出は午前5時17分ですが、福岡の日の出は5時57分。

およそ40分の差がありますので 「不定時法」の時代は江戸(東京)の人たちが先に1日がはじまり、福岡の人たちはそれから40分後に1日が始まることになります。

地域と季節によって時間が異なる時を刻むという とっても難しい問題を解決した時計 それが「和時計」です。

和時計を動かす専門の役人「時守」と呼ばれる人がいました

不定時法で作られた時計が和時計で、櫓時計、大名時計、尺時計などと呼ばれているものがあります。

宮中では、漏刻(水時計)を守り時刻を報ずることをつかさどった役人がいて「時守」と呼ばれていました。

昼の時間の長さに応じて 時間を調整していたようです。

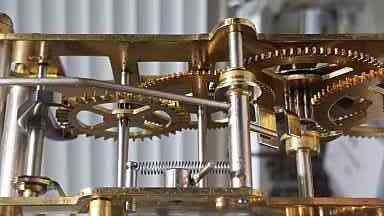

一番上の写真は弊社所蔵の櫓(やぐら)時計です。櫛歯の上に小さなおもりが2個ぶら下がっているのが確認できますでしょうか?このおもりの位置を少しづつずらして時間の長さを調整していくのです。冬の間は櫛歯が早く動き、夏になればゆっくり動くというわけです。サマータイムのご先祖さまといったところでしょうか。

各地域のお寺に和時計があり、それを守る人がいて、時の鐘を鳴らし、地域の人たちに時を告げる・・・

そんな時代が何百年も続きましたが 現在のような定時法になったのは明治初期のことでした。