米国の食品医薬品局が合成着色料の「赤色3号」の食品や飲料への使用を禁止!

近年、インフルエンザウイルスや新型コロナウイルスおよびRSウイルスなどによる感染症が大変流行しており、只今、食品医学研究所所員の一人もA型インフルエンザに罹り自宅待機しております。

【追記】50代の所員は38℃の発熱があり、解熱鎮痛剤の「カロナール」と当研究所の「高吸収型ウコンCURC95+」をとったせいか、発症から3日間で完治しました。

そこで、食品医学研究所では、これらのウイルス感染症の予防や症状軽減に、どのような食材が最も効果的なのかを世界中の研究論文を対象に調査しました。

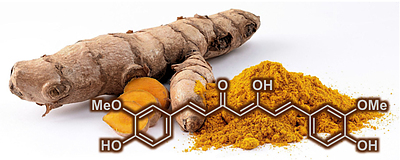

その結果、最も効果的な食材は、ターメリック(秋ウコン)の主な生理活性成分であるクルクミン(curcumin)であることが判明しました。

米国のベルツビル人間栄養研究センターによる総説(Molecules, 2019, 24(16), 27pages)では、生のターメリック(水分13%)にはクルクミノイドが3~5%含まれており、クルクミノイドのうちの約77%がクルクミンです。

つまり、生のターメリック100g中にはクルクミンが約3g含まれ、乾燥粉末100g中には約3.5g含まれることになります。

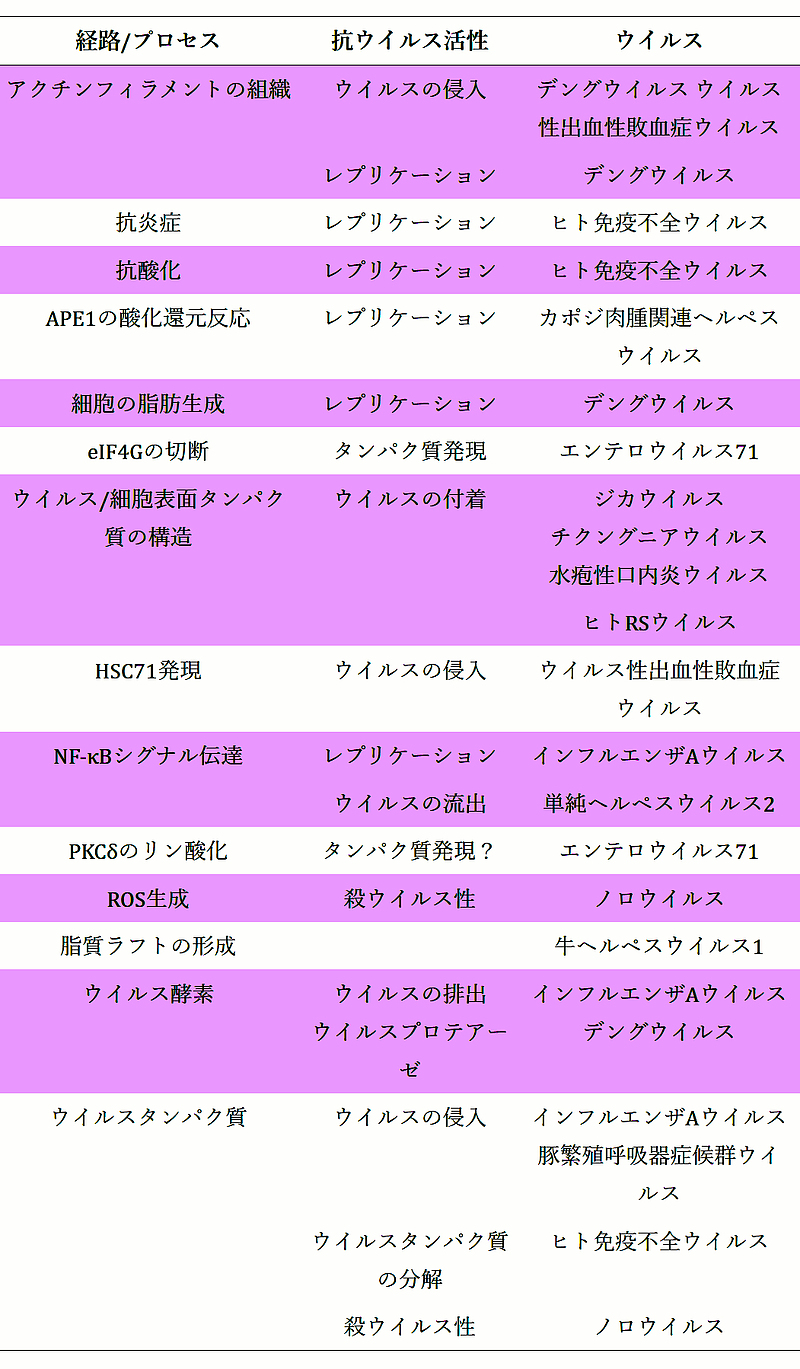

カナダのオタワ病院研究所による総説(Viruses, 2020, 12(11), 15pages)では、クルクミンがin vitro(試験管内)実験やin vivo(動物)実験において、表に示すように様々なウイルスに対して抗ウイルス活性を示します。

たとえば、A型インフルエンザに対しては、クルクミンはウイルスの侵入、ウイルスのレプリケーション(複製)、ウイルスの排出の各ステップにおいて抗ウイルス効果を発揮します。

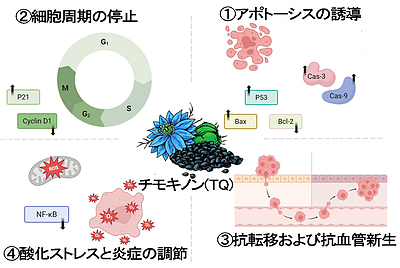

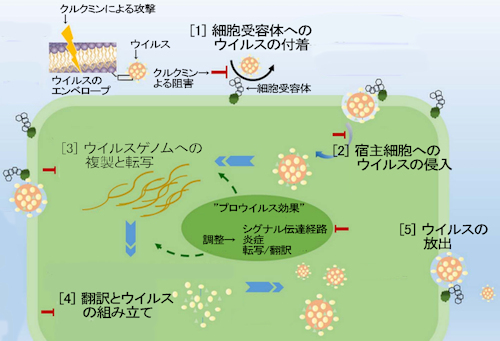

そして、ドイツのルール大学ボーフム校による総説(Front Microbiol, 2019, 10, 16pages)では、クルクミンの抗ウイルス活性のメカニズムについて以下のように解説しています。

まず、ウイルス感染は図に示すように、[1]~[5]のステップで行われます。

[1]ウイルスが宿主細胞の受容体に付着する

[2]ウイルスが宿主細胞内に侵入する

[3]ウイルスのゲノムの複製と転写が行われる

[4]翻訳とウイルスの組み立てが行われる

[5]新たなウイルスが宿主細胞の外へ放出される

クルクミンは、まずウイルスエンベロープの完全性を攻撃することによってウイルス殺傷剤として機能します。

次いで[1]~[2]でウイルスのエンベロープタンパク質機能を阻害して付着と侵入を防ぎます。

[3]で宿主細胞のシグナル伝達経路(NF-κB, PI3K-AKT)、炎症および転写/翻訳機構を調整し、ウイルスの複製を著しく妨げます。

イランのマシュハド医科大学による安全性試験(Phytother Res, 2018, 32(6), 985-995)では、クルクミンは一日あたり6gまでの用量で安全であることを確かめています。

しかしながら、クルクミンは腸から吸収され難く、バイオアベイラビリティ(生体内利用率)も低いため、臨床現場での使用が妨げられています。

そのため、クルクミンの難点を解決するため、様々なアプローチが試みられており、食品医学研究所では高濃度(約73%)のクルクミンを用い、これに黒胡椒の主な生理活性成分であるピペリンと乳化のための大豆レシチン(フォスファチジルセリン)を少量加えて、生体内利用率を格段(20倍以上)に高めた商品を開発しています。

生体内利用率を格段に高めたクルクミンでは、一日あたり500mgまでの用量で安全性が確かめられており、食品医学研究所の商品は1カプセルあたり150mgのクルクミンが含まれるので、一日あたり3カプセルまでは安全です。

なお、食品医学研究所がエビデンス(科学的な根拠)に基づき開発した商品のうち、「高吸収型ウコンCURC95+」、「ウルトラしょうが+温」、「ブラッククミンシードTQ5+」の3点につきましては、食品医学研究所が新たに開発した独自商品のため、ご注文が多く自家製造のため生産が間に合わず、発送までに3~5日を要することがありますのでご了承ください。