石積み(石垣)は安全なのか

以前に撮影した皿倉山からの北九州の夕景です。多くの住民の生活の灯りが夕焼けとコラボして本当にきれいでした。

さて、このきれいな夕景に写る灯りの多くが住宅や工業用地なのですが、日本の国土の内、森林は66.3%、宅地はなんと5.0%というデータが出ています。(総務省統計局国土の利用状況2012年の調査)

とても広く見えるのですが、国土全体からすると本当に狭いことが分かります。

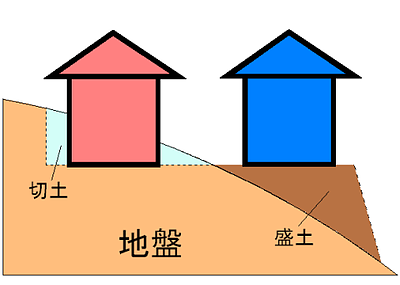

その5.0%程度しかない宅地の中には多くの傾斜地が存在しています。そしてその傾斜地には土地を有効活用する為、必ずと言っていい程に土留めの擁壁(石垣等を含む)が使用されています。

現在の建築基準法では、擁壁の強度に対する基準が明確に定められており、崖条例と合わせると傾斜地に新築の家屋を建てる為のハードルは非常に高くなっているのが現状です。また、現存する擁壁には現在の基準が制定される前に造られた古いものが非常に多く存在しています。実際には現在の基準を満たしていない擁壁ばかりであると言っても過言ではないと思います。その様な宅地の場合、杭の打設等ができない現場では、新築としての家屋の建て替えはできないことになります。

宅地としての価値の維持、もしくは価値を上げることを考えた場合、老朽化した擁壁を造り替える(住宅の新築も可能となります)ことになるのですが、現在の基準に準じた構造で計算すると大変高価な工事費となる場合が多く、土地の価格より遥かに工事費が高くなってしまう場合もあるのです。また、造り替えそのものができない現場が多くあるのも事実です。つまり、造り替えができない場合、擁壁の寿命が宅地の寿命であると考えなければならないのかもしれません。もし寿命を過ぎてそのまま放置した場合、後に擁壁は崩壊に至ることとなります。その際、第三者に損害を与える崩壊となった場合には損害賠償責任が発生することも考えておく必要があると思います。

擁壁の寿命について考えるためお城の石垣を見てみます。写真の小倉城が築城されたのは慶長7年(1602年)であり、既に400年以上が経過したにも関わらず石垣は健在です。それは当時、長期に亘り崩壊しない構造とするため緻密な計算によって設計され、その設計に基づき忠実に造られた技術の賜物だと考えます。

小倉城の石垣の勾配は、現在の基準(高さ5mまでの間知ブロック積擁壁や大型ブロック積擁壁など)とほぼ同じ勾配で造られています。また、石の加工やその構造はお城によっても変わるようですが高度な技術が用いられています。

400年以上も前に安全な構造となる石垣の設計が行われていたことを考えると驚かされるばかりです。

では、現存する宅地の擁壁はどうなっているのでしょうか。

実際に調査すると、写真のようにその大多数は現在の基準より急な勾配で造られています。つまり、土地の有効面積を極力広くするために急な勾配で積み上げ、更に安価に仕上げるためなのか、簡易的に積まれたものが多い状況です。

(強度が低い間詰め材を除去している状況写真)

これまで多くの災害現場を検証してまいりましたが、現存擁壁と同様に勾配が急であり簡易的な構造のものが多く、特に排水関係はかなり問題がある現場ばかりでした。つまり、構造的にはお城に築かれた石垣とは全く別物だと考えるべきであり、これでは地震などの外的要因により崩壊する可能性が高いのは当然と言っていいものだと思います。

これまでの経験より宅地に現存する擁壁の寿命を考えると、造られてから最大100年程度であり、40~50年を過ぎた頃から崩壊する可能性が急激に高くなると考えています。

崩壊防止のためには定期的な点検は必須だと考えます。また補修や補強を行うことで確実に寿命は伸ばすことが可能です。

今後私たちは専門の技術者として、宅地所有者様の後世に残す大切な財産を「負の財産」とならぬ様しっかりとしたお手伝いができれば幸いだと考えております。

防災ブログ