団体信用生命保険に入れば生命保険は不要なの?

行政書士の相澤和久です。

本シリーズでは、実際に受任した案件を基に、相続対策の必要性についてお伝えしています。

具体的な案件を通じた成功事例を知っていただくことで、似たような境遇を抱える方には自分事として興味を持っていただけるかと思います。

一方、何の対策も行っていないため相続手続きがスムーズに進まなかった案件については、どのような相続対策を行えばよかったのかという視点を盛り込みました。

もし私がお客様から生前に相談を受けていたらこんな提案をしただろうな、ということを想像をしながら相続対策のポイントを解説しています。

本稿は、公正証書遺言があったが内容が不十分だったことにより、相続人自身では手続き難しく、受任に至った案件です。

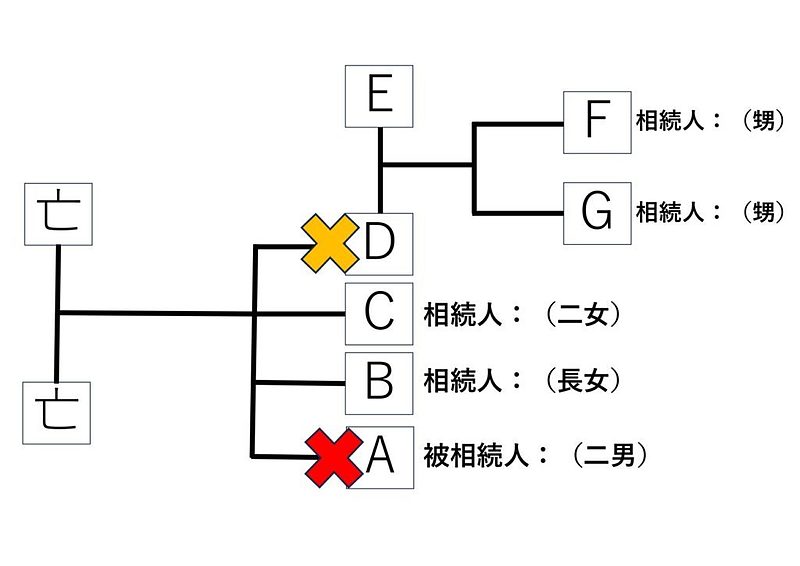

親族関係について

本件は兄弟姉妹(+代襲)相続です。

4人兄弟のうち、長男(Dさん)は先に亡くなっていました。

そのため、長男の子(甥のFさん、Gさん)も相続人となります。

相続人は全部で4人(Bさん、Cさん、Fさん、Gさん)です。

※Eさんは相続人ではありません。

法定相続分は下記の通りです。

- Bさん:2/6

- Cさん:2/6

- Fさん:1/6

- Gさん:1/6

なお、相続人の確認方法については別のコラムで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

相続手続きの全ステップを解説~第3回相続人の確認~

背景と状況について

被相続人のAさん(二男)は都内で一人暮らしをしていました。

配偶者、子はおらず、亡くなる直前まで健康だったことから、兄弟姉妹は突然の訃報に驚いたようです。

亡くなってしばらく経って、Bさん(長女)が荷物を整理していたら、なんと公正証書遺言が出てきました。

公正証書遺言によると、

- 不動産はDさん(長男)に相続させる。

- もし、Dさんが先に死亡した場合、Eさん(長男の配偶者)、Fさん(甥)、Gさん(甥)にそれぞれ1/3づつ相続させる。

- 不動産以外の財産はBさん(長女)、Cさん(二女)、Dさん(長男)にそれぞれ1/3の割合で相続させる。

- 遺言執行者はDさん(長男)を指定する。

という内容でした。

作成日をみると、20年近く前の日付です。

既にDさん(長男)は亡くなっているため、遺言の内容をどのように解釈して手続きを進めるべきか分からず、相談に来られました。

幸いにも、Bさん(長女)、Cさん(二女)、Eさん(長男の配偶者)は仲が良く、遺産の分割についても事前に合意をしたようです。

遺言書の内容から亡くなったAさんの希望としては、

- 不動産はDさん(長男)家族に譲りたい

- その他の資産は兄弟で等分に分けて欲しい

というものだったと推測できます。

相続人間で異論はなく、希望に沿って手続き進めることにしました。

ただ、本件では公正証書遺言があることによって、手続きは一筋縄ではいきません。

受任後の手続き

受任にあたって、手続きの進め方には2通りの方法があることをお伝えしました。

それぞれの手間と費用負担などを考えた結果、「遺産分割協議書を作成する」方法で進めることになりました。

2通りの方法について詳しくみていきましょう。

なお、遺産分割協議書の作成については別のコラムで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

相続手続きの全ステップを解説~第5回遺産分割協議~

遺言に基づいて分割する方法

公正証書遺言に基づいて不動産、預貯金を分割するためには、遺言執行者が行うか、相続人全員で行うか、どちらかの方法で進めます。

遺言執行者が指定されていればスムーズに進みますが、本件では遺言執行者(Dさん・長男)は亡くなっているため、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てなければなりません。

また、公正証書遺言の中で、「不動産以外の財産を兄弟それぞれに1/3づつ相続させる」とありますが、Dさん(長男)は亡くなっているため、財産1/3の受取人がいません。

そのため、財産1/3については相続人全員で協議をして、誰がどのくらい受け取るのか決めて、遺産分割協議書を作成します。

家庭裁判所に申し立てをして①遺言執行者を選任する→②遺産分割協議書を作成する、という2段階のステップを踏むことになります。

この方法で進めた場合は公正証書遺言の内容通り

- 不動産はEさん(長男の配偶者)、Fさん(甥)、Gさん(甥)が相続する

- その他の財産の1/3をBさん(長女)、Cさん(二女)が相続する

- 残り1/3を話し合いで、相続人の誰がどのくらいもらい受けるのか決める

ということになります。

遺産分割協議書に基づいて分割する方法

遺言書が遺されている場合でも、相続人全員の合意があれば、遺言内容と異なる分割をすることも可能です。

つまり、遺産分割協議書を作成すれば遺産を自由に分割することができるということになります。

本件では遺言に基づいて分割する方法で進めても、財産1/3の取扱いについて遺産分割協議書を作成しなければならないことから、最初から遺産分割協議書を作成して進める方向で話が進みました。

しかし問題が1つあります。

それは、公正証書遺言の中で相続人ではないEさん(長男の配偶者)に不動産の1/3を譲る(遺贈)という点です。

相続では遺言が最優先です。遺言が無ければ相続人全員で話し合って分割をします。

遺言と異なる内容の分割も認められますが、相続人以外の取り分まで相続人だけの話し合いで決められるわけではありません。

そのため、不動産も含めた全ての遺産を遺産分割協議書により分割することができません。

そこで、Eさん(長男の配偶者)に相談のうえ、遺贈の放棄をしていただくことになりました。

もともとEさんは不動産の持分1/3をもらい受けるつもりはなく、自分の持分が子(Fさん、Gさん)に移るのであればそうしたいと思っていたそうです。

遺産分割協議書により、不動産はFさん、Gさんが1/2づつ、その他の財産は法定相続分の割合通りに相続することに決まりました。

(念のためEさんからは遺贈の放棄に関する書面をもらっておきました。)

その後の不動産の相続登記、金融機関の解約手続きは一般的な遺産分割協議書に基づくものと同様に進めることができます。

なお、相続手続きについては別のコラムで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

相続手続きの全ステップを解説~第6回(最終回)遺産の分配~

こうすればよかったのに(対策のポイント)

遺言を作成してから実行するまでの間に、本人(遺言者)や相続人の状況が変わることは珍しいことではありません。

本件にように相続人の誰かが先に亡くなってしまうこともあれば、やっぱり遺産の行き先を変えたいと思い直すこともあるのではないでしょうか。

遺言書は一度作成したら完成するものではなく、状況に応じて修正するべきものであると言えます。

遺言書を作成された方には家族や財産の状況が大きく変わったときには見直すことをおすすめしています。

まとめ

- 公正証書遺言があっても安心ではない

- 遺言書は適宜見直すこと

遺言の方式(自筆証書、公正証書)にこだわる方も多くいらっしゃいますが、どの方式にするにせよ、遺言は定期的な見直しが必須であるということが伝われば幸いです。

遺言書作成のサポートをしています

遺言書の作成、見直しをお考えの方に向けて「遺言書作成サポート」サービスをご提供しています。

初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

遺言書作成サポート